DDos攻撃とは?対策方法・Dos攻撃との違い【図解】

おすすめWAFの資料を厳選。各サービスの料金プランや機能、特徴がまとまった資料を無料で資料請求可能です。資料請求特典の比較表では、価格や細かい機能、連携サービスなど、代表的なWAFを含むサービスを徹底比較しています。ぜひWAFを比較する際や稟議を作成する際にご利用ください。

目次を閉じる

DDos攻撃とは

DDos(ディードス)攻撃とは、Denial of Service Attackの略称で、標的のサーバーに対して複数のコンピューターから大量の処理要求を送ることでサービスを停止させてしまう攻撃です。DDos攻撃は特定の誰かが不正にアクセスを集中させるDos攻撃を発展させたものです。

サーバーやネットワーク機器に大きな負荷がかかるだけでなく、ウェブサイトへのアクセスができなくなるため、金銭面・信用面で大きなダメージになりえます。

Dos攻撃とDDos攻撃の違い

DOS攻撃とDDos攻撃の違いは次のとおりです。

- Dos攻撃(Denial of Service attack):単一のコンピューターからの攻撃

- DDos攻撃(Distributed Denial of Service attack):複数のコンピューターからの攻撃

「Distributed」とは「拡散」のことで、攻撃元のコンピューターが拡散されるのが特徴です。それぞれを図解で示したものが下図になります。

DDos攻撃は「黒幕のコンピューター → ゾンビマシーン → ターゲットとなるサーバー」の経路での攻撃です。

上記「ゾンビマシーン」とは、黒幕のコンピューターに乗っ取られ、操作されているコンピューターのことです。よく「踏み台」とも呼ばれますが、ゾンビマシーンの方が名称としてインパクトが強いでしょう。

DDos攻撃の特徴と種類

DDos攻撃の特徴は、攻撃元のコンピューターと、ターゲットとなるコンピューターの間に複数のゾンビマシーンが入っているため、攻撃が複雑化することです。根本的な対策をするには、攻撃の黒幕となるコンピューターの特定が必要ですが、実際にはかなり困難といえます。

さらにDDos攻撃は、次のようにゾンビマシーンがさらにゾンビマシーンを操作する図式になる場合もよくあります。

当然、間にゾンビマシーンを多く挟むほど大元の特定が困難になります。攻撃元のコンピューターを探すよりも、本記事で紹介する対策ソフトなどを使いながら、まず攻撃を受けないようにしなければいけません。

DDos攻撃のバリエーション

Dos攻撃には大きく分けて「フラッド型」と「ぜい弱性型」の2種類が存在します。

- フラッド型:プロトコルを攻略し大量のデータを送り付ける。特定のプロトコルの特徴を利用して大量のデータを送信させ、ターゲットのサーバーをダウンさせるケースもある。

- ぜい弱性型:アプリやサーバーのぜい弱性を利用して不正処理を行わせたり、システムを停止に追い込んだりする。

DDos攻撃はさらに細分化され、主に次のバリエーションがあります。

- DNSフラッド攻撃:DNSサーバーをターゲットに大量のリクエストを送り付け、正規ユーザーからの正当な要求を妨害する。

- Stream Flood攻撃:パケット通信を利用した攻撃。パケットを大量送信してネットワークやサーバーに過剰な負荷をかける。

- Connection Exhaustion攻撃:Webサイトの閲覧やメールの送受信に使われるTCP接続に対する攻撃。

- HTTP GET/POST Flood攻撃:多数のサーバーや端末に不正に踏み台(Bot)をインストールし、ターゲットサーバーにHTTP POSTあるいはHTTP GETコマンドを強制的に実行させる。攻撃されたサーバーはコマンドの処理が不能になってしまう。

- SYNフラッド攻撃・FINフラッド攻撃:偽のIPから接続要求(SYN)や切断要求(FIN)を大量に送信する攻撃。

- ACKフラッド攻撃:受信側が送信元にデータの受信が正常に行われたことを伝える送信「ACK」を大量に送り付ける攻撃。

- Slow HTTP Dos Attack:少ないパケット数で長時間TCPのセッションが維持させ、ターゲットのTCPセッションを占有する攻撃。

- DRDoS攻撃:DNSサーバーの要求パケットより応答パケットの容量が大きくなる性質と、通信を反射する効果を利用して攻撃する手法。

これらの攻撃が組み合わせられることもあり、単純なDos攻撃よりも複雑で犯人が特定しにくいのが特徴です。

DDos攻撃の目的

Dos攻撃もDDos攻撃も最終的な目的はターゲットのサーバーを停止させたり、システムを制御できなくしたりすることですが、攻撃を行う犯人の動機は次のようにさまざまです。

企業に対する嫌がらせ

特定の企業に恨みや復讐心を抱いており、攻撃することでWebサイトを閉鎖させ売り上げを減らしたり、システムに損害を与えたりするのが目的のケースがあります。

愉快犯

単に愉快犯の場合もあります。インターネット上にDos攻撃をするための簡易ツールが出回っているので、それを利用していたずら目的で攻撃をするような犯人も少なくありません。

金銭の要求

企業に対してDos攻撃・DDos攻撃をしかけることを予告して、攻撃をしない代わりに金銭を要求するパターンです。

社会に存在をアピールする(示威行為)

社会に対して自分たちの存在をアピールするためにDDos攻撃を仕掛けるケースです。

主に政治的な問題に対する抗議やメッセージを聞いてもらうために、国の機関を攻撃のターゲットにします。サイト運営者に対する抗議の意味で攻撃が仕掛けられることもあるようです。

DDos攻撃の影響

DDos攻撃を受けるとサーバーの機能が停止する場合や、そのまま乗っ取られてしまう場合もあるので注意が必要です。

もともと企業のホームページは、単純にアクセスが集中した際にも、負荷に耐え切れずにパンクすることがあります。

実際に起こったDos攻撃やDDos攻撃

実際に起こったDos攻撃やDDos攻撃について説明します。

大学受験での事例

大学のホームページは普段はそれほどアクセスが多くありませんが、受験の合格発表の瞬間には一気にアクセスが集中します。すると、サーバーは負荷に耐え切れずに落ちてしまうケースがあるのです。

普通にアクセスが集中してもサーバーは処理できなくなりますが、Dos攻撃やDDos攻撃はそれを意図的に実行します。ちなみに、多くの大学では合格発表のときだけ外部から追加でサーバーを借りて、処理を分散するといった対策を取っているようです。

こうした対策は、受験生のアクセス数が想定できることから可能になりますが、DDos攻撃の場合は負荷が予測できません。仮にサーバーのスペックを上げても、攻撃する側がDDos攻撃の負荷を上げてくるだけでしょう。そのようなイタチごっこをしても無意味なので、後述する対策が必要となります。

オンラインゲーム(FF14)での事例

特に企業のサーバーが停止すると、営業活動を停止せざるを得なくなったり、プロジェクトに支障が出たりするため被害は甚大です。

たとえば2019年にはオンラインゲーム「FF14」のサーバーにDDos攻撃が行われ、ユーザーの多くに接続障害が確認される事件が起こりました。ゲームサイトはユーザーがアクセスできなければサービス自体を提供できなくなるので、死活問題でしょう。企業にとってDDos攻撃の対策は必須といえます。

DDoS攻撃の予防する方法

DDoS攻撃はサーバーに対する攻撃の中でもっとも主流で、被害件数も多いものです。自社サイトを守るためには第一にやっておかなければならない対策といえます。

具体的な予防策には、セキュリティホールの確認・対策や、セキュリティソフトやツールの導入があります。

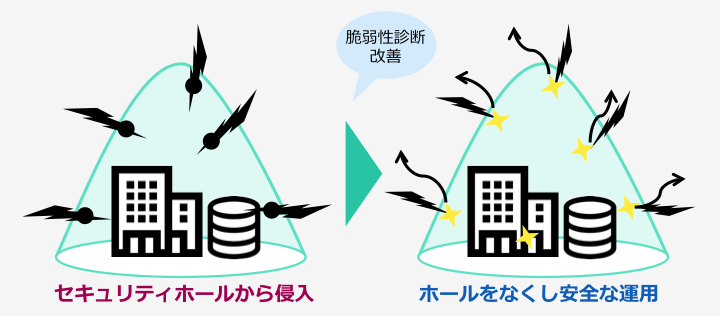

セキュリティホールの確認

まずは自社サイトにセキュリティホールがないことを確認しましょう。

※セキュリティホール:Webサイトやシステムの脆弱性のある箇所のことであり、欠陥・弱点のことを指しています。また、この脆弱性を探してもらうことを脆弱性診断と呼びます。

以下のサイトでセキュリティホールの確認ができます。

具体的な使用方法もサイト内に記載されていますが、英語で書かれています。よくわからない場合には、Nessus 利用ガイド初級編で詳しく紹介されているので参考にしてみてください。

検出されたセキュリティホールに対して個別に対策を行うことは、DDoS攻撃のみならず、あらゆる攻撃に対して有効です。ただし、セキュリティチェックの結果に問題がなくてもDDoS攻撃を受ける可能性があり、予期せぬダメージを受けてしまうケースも考えられます。

なぜなら、DDoS攻撃はセキュリティの穴を突くよりは、単純に大量の処理命令を送る攻撃だからです。もちろんセキュリティホールがないに越したことはありませんが、穴がなくても力技でサーバーに負荷を与えられてしまうかもしれません。

そこで、DDos攻撃の予防策として以下の2つを考える必要があります。

DDos攻撃対策のセキュリティソフトやツールを導入する

サーバーを狙った攻撃はさまざまなため、DDos攻撃対策も含めてセキュリティソフトの導入がおすすめです。セキュリティソフトをあらかじめ導入しておけばトータルでの対策が有効となります。

セキュリティソフトは、明らかに異常なアクセスを見つけると自動で遮断するシステムを搭載しており、サーバー側にも異常を通知してくれます。DDos攻撃の初期段階から防御してくれるだけでなく、ユーザー側も攻撃があったことを把握できるわけです。

対処が遅れてしまうと、すぐにサーバーが落ちてしまい復旧不能になってしまうので、早期に兆候をつかんだうえ、以下で説明するアクセス制御をした方がよいでしょう。

端末のIPアドレスをアクセス制御する

Dos攻撃であれば、その端末のIPアドレスをアクセス制御すれば被害を最小化できます。しかし通常はDDos攻撃の方が多いため、見つけたIPアドレスからアクセス制御すると同時に、日本以外のサーバーからのアクセスを制限することが重要です。

DDos攻撃は海外サーバーを経由するゾンビマシーンが多く、個別のIPアドレスが特定しにくくなるため、被害が拡大する前に対策を行う必要があります。国内の消費者をターゲットにしている多くの企業は、海外からのアクセスがなくても業務上の支障が大きくないケースが多いので、早急にブロックしてしまうのが得策です。

DDos攻撃を受けてしまった場合の対応

実際にDDos攻撃を受けてしまった場合の対応は以下のとおりです。

アクセスログの確認を行う

サーバーが明らかに重く、DDoS攻撃の疑いがある場合には、まずはアクセスログの確認を行ってください。

アクセスログを見ると接続して来ている端末のIPアドレスを確認できるので、そのIPアドレスの国や地域を判別しましょう。

IPアドレスの特定

IPアドレスの国や地域を判別したら、実際に攻撃を行っているIPアドレスを特定します。

同IPのアクセス制限を行う

攻撃元のIPのアクセス制御(ブロック)を行います。

これだけで完全にDDoS攻撃を防げるわけなく、IPアドレスを変えて再び攻撃される可能性もありますが、攻撃被害を少なくする効果はあるでしょう。被害を最小化したうえて、セキュリティソフトを導入することを推奨します。

特定国からのアクセスを全面的に遮断する

場合によっては特定の国からのアクセスを全面的に遮断するのも有効です。

たとえば、一般的に中国のIPアドレスからのDDoS攻撃が多いので、差し支えなければ最初から中国のIPアドレスからのアクセスを一括でブロックしてしまってもよいでしょう。当然、これはビジネスの対象に中国が入っていない場合の話です。

ちなみに中国のIPアドレスからのアクセスが多いときに、大元の端末が中国にあることもあれば、日本にある場合もあります。日本にいる犯人が中国のコンピューターを踏み台にして、足が付きにくいようにしているかもしれません。当然違法ではありますが、中国ではDDoS攻撃のために、踏み台とするコンピューターをレンタルしている場合もあります。

WAFを導入する

根本的な対策として、DDos攻撃の対策に特化しているWAF(ワフ)を導入するのが有効です。

DDos攻撃のみならず、さまざまなサイバー攻撃からWebシステムを防御してくれます。相応の初期費用はかかりますが、最近ではクラウドタイプのWAFも登場しているので、この機会に導入を検討してみましょう。詳しくは後述します。

おすすめWAFの資料を厳選。各サービスの料金プランや機能、特徴がまとまった資料を無料で資料請求可能です。資料請求特典の比較表では、価格や細かい機能、連携サービスなど、代表的なWAFを含むサービスを徹底比較しています。ぜひWAFを比較する際や稟議を作成する際にご利用ください。

DDos対策ツールの種類

DDosの対策ツールとしては、次のものが挙げられます。

WAF(Web Application Firewall)

上述のように、WAF(Web Application Firewall)はさまざまなサイバー攻撃から守ってくれるセキュリティツールで、ネットワークを介した外部からの攻撃を防御し、堅牢なセキュリティを構築します。

現在、サイバー攻撃対策としてもっとも効果的なツールです。WAFについて詳しくはこちらの記事で解説しています。

UTM(Unified Threat Management )

UTMとは統合環境管理と呼ばれるセキュリティ対策です。さまざまなセキュリティ機能をひとつのハードウェアに統合してネットワーク管理を行うことで、サイバー攻撃からシステムを防御します。要は複数のセキュリティを統合してゲートウェイに設置することで、ネットワークを攻撃から守るわけです。

IDS/IPS

IPS/IDSは不正侵入防止システムと不正侵入検知システムを組み合わせたものです。ネットワークに不正に侵入しようとするアクセスを検知し、遮断します。

ファイアウォールはアクセスの行き場をチェックして攻撃を防御するのに対し、IPS/IDSはアクセスの内容まで確認して不正かどうかをチェックするのが特徴です。異常を検知すればネットワーク管理者に通知し、万一の際には迅速な防御対応を行うことを目的として導入されます。

DDos攻撃対策サービスの選び方

DDos攻撃対策サービスを選ぶ際は、次の流れで確認しましょう。

- DDos攻撃対策サービスの導入目的を確認する

- DDos攻撃対策サービスの機能を確認する

- DDos攻撃対策サービスを導入する際の注意点を確認する

- DDos攻撃対策サービスの料金・価格相場を確認する

DDos攻撃対策サービスの導入目的を確認する

DDos攻撃対策サービスの導入を検討する際は、まず導入目的を明確にしましょう。主な導入目的は次のとおりです。

| 導入目的 | 詳細 |

|---|---|

| 手軽にあらゆるDDoS攻撃に対応したい | クラウド型のWAF製品がおすすめ |

| 高速性と安定性を重視ししながらDDoS攻撃への対策をしたい | 自社専用で使えるアプライアンス型のWAF製品がおすすめ |

| 自社運用でDDoS攻撃対策をしたい | ソフトウェアインストール型のWAF製品がおすすめ |

DDos攻撃対策サービスの機能を確認する

DDos攻撃対策サービスでできること、利用できる機能は次のとおりです。上記の導入目的・課題をどのように解決できるか記載しているため、必要な機能を洗い出しましょう。

【基本的な機能】

| 機能 | 詳細 |

|---|---|

| DDoS攻撃対策 | DDoS攻撃を遮断する機能 |

| DDos攻撃通知 | DDoS検知閾値を超過した場合やDDos攻撃の緩和完了時に通知する機能 |

| 監視・制御 | 常時通信を監視し、通信を通すかブロックするかを判断する機能 |

| 改ざん検知 | Webサイトが改ざんされている場合に知らせる機能 |

| ログ・レポート | 攻撃の過去のログやレポートを確認できる機能 |

【特定の課題・用途・業界に特化した機能】

| 機能 | 詳細 |

|---|---|

| 脅威IP遮断 | をもとに脅威IPとして定義されたIPを遮断する機能 |

| 悪性ボット遮断 | スパイウェアやスパムボットなどを遮断する機能 |

DDoS攻撃はもちろん、他のサイバー攻撃にも対応したものを導入したい場合には、脅威IP遮断や悪性ボット遮断などの機能がある製品がおすすめです。

DDos攻撃対策サービスを導入する際の注意点を確認する

DDos攻撃対策サービスを導入する際、失敗しないために次の項目も確認しておきましょう。

| 確認事項 | 詳細 |

|---|---|

| 攻撃検知方式 | 過去の攻撃パターンを定義したシグネスチャーと、ルールをベースに攻撃を検知するロジックベースがあります。自社のリソースや状況に合わせて適切なものを選びましょう。 |

| 守備範囲 | DDoS攻撃に対する守備範囲はもちろん、他のサイバー攻撃にも対応しているものを検討する場合は、どんな攻撃から守れるのかを事前にチェックしておく必要があります。 |

| 導入方法 | クラウド型WAFの場合は導入時にWebサイトの運営を一旦停止する必要がある場合があるため事前に確認しておきましょう。 |

| ユーザビリティ | 社内のパソコンから運用状況を確認する場合があるため、直感的に操作できる仕様であるかも今後の管理のためにしっかりと確認しておきましょう。 |

| アップデート頻度 | DDos攻撃を含め、常に最新、複雑なセキュリティ攻撃に対応しなければならないため、こまめなアップデートが行われるかどうかも選ぶ際に確認しておきましょう。 |

| 導入実績 | 導入企業数やどのような企業が導入しているかなどを確認しておきましょう。ノウハウやナレッジが豊富な製品を選ぶと安心です。 |

| セキュリティレベル | 自社の求めるセキュリティレベルに合う製品かをあらかじめ確認しておきましょう。 |

| サポート体制 | 導入時やトラブル時にどのようなサポートをしてもらえるのかを事前に確認しておきましょう。 |

| 保険付帯 | なかには、万が一不正アクセスで損害が生じた場合に補償するサイバー保険付帯のものもあります。必要な場合は確認しておきましょう。 |

DDos攻撃対策サービスの料金・価格相場を確認する

DDos攻撃対策サービスの料金は、月額固定費用タイプが多いですが製品や機能によって異なるため、必要な機能と要件が搭載されているサービスの料金を確認しましょう。

月額固定費用タイプは、初期費用100,000円〜、月額費用は28,000円〜95,000円程度と製品によって異なります。またオプションプランなどを選択すると別途費用がかかる場合があります。

また、製品によってはWebサイトの規模やページ数によって別途見積もりが必要なケースがあります。気になる製品は公式サイトから見積もり依頼や相談の問い合わせをしましょう。

DDos攻撃の対策におすすめのサービス

DDos攻撃の対策、対処におすすめのツール・サービスを紹介します。DDoS攻撃をリアルタイムで観測、DDoS攻撃の可視化など、さまざまな機能があるサービスを厳選したので参考にしてください。

攻撃遮断くん - 株式会社サイバーセキュリティクラウド

攻撃遮断くんは、WebサーバやWebサイトへのサイバー攻撃を遮断し、情報漏えい、Web改ざん、サーバダウンを狙ったDDos攻撃などの脅威から企業とユーザーを守る、SaaS型のクラウドWAFを提供しています。

最短翌営業日から導入が可能で、専任の技術者もメンテナンスも必要なく、月額4万円からの低価格で、24時間365日のサポートを受けられます。保守・運用に一切の手間を必要としないセキュリティサービスです。

BLUE Sphere - 株式会社アイロバ

- サイバー攻撃や不正アクセスからWebサイトを守る

- サイバーセキィリティ保険で万が一の場合も安心

- データ量による従量課金制で料金はリーズナブル

BLUE Sphereは、セキュリティ対策とサイバーセキュリティ保険をひとつにまとめ、Webサイトを包括的に守るクラウドサービスです。

WAFでサイバー攻撃がWebサイトに届く前にシャットアウトしながら、DDoS防御・改ざん検知・DNS監視により、サーバーダウンやデータの盗難など、あらゆるリスクに対応します。また、損害賠償や費用損害を補償するサイバーセキュリティ保険も付帯しているため、万が一の場合も安心です。

DDoS Owl - 株式会社アイロバ

- ネットワーク変更が不要なクラウド型

- すべてのネットワーク階層で攻撃を防御

- 課金対象はアウトバウンドのデータ量のみ

DDoS Owlは、大規模かつ広範囲なDDos攻撃に対応したクラウド型サービスです。世界規模のDDos攻撃や、トランスポート層、アプリケーション層を狙った広範囲の攻撃などに対し、大規模な処理基盤による分散処理で攻撃を破棄可能です。

全プロトコルに適応し、システムの設定変更が不要なので、専任のエンジニアがいなくても導入できます。155Tbpsまでの規模の攻撃に対応しています。

secuWAF - 株式会社セキュアイノベーション

secuWAF(セキュワフ)は、強力なセキュリティ機能と自動アップデートにより、常に最新の脅威に対応するクラウドWAFです。

WAF冗長構成やIPブラックリストなど、一般的なクラウドWAFではオプションとなっているような機能もデフォルトで利用できます。また、WAF以外のセキュリティ対策も選定プランや機能によっては設定可能なため、Webサイトのセキュリティをより磐石なものにします。

DDos攻撃からサーバーを守る準備を

今の時代、WEBサイトは企業営業活動の一部であり、不具合があると致命的な機会損失につながります。それだけでなく、個人情報の流出などがあれば、機会損失では済まされない信用問題にもなりかねません。

DDos攻撃単体で情報が流出することはありませんが、他の攻撃との組み合わせで、対策の穴をねらわれるケースも多々あります。

セキュリティサービスを利用することで、自社サーバーの前に防御壁としてセキュリティ会社のシステムが入ってくれます。ファイアウォールだけではブロックが足りないと思えば、ご利用をおすすめします。

BOXILとは

BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」、ビジネスメディア「BOXIL Magazine」、YouTubeチャンネル「BOXIL CHANNEL」、Q&Aサイト「BOXIL SaaS質問箱」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。

BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。

- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!

- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!

- 約800種類のビジネステンプレートが自由に使える!

BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。

BOXIL SaaS質問箱は、SaaS選定や業務課題に関する質問に、SaaSベンダーやITコンサルタントなどの専門家が回答するQ&Aサイトです。質問はすべて匿名、完全無料で利用いただけます。

BOXIL SaaSへ掲載しませんか?

- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※

- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供

- 累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心

※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査