目次を閉じる

少子化の現状

日本の人口は減少の一途を辿っており、2053年には1億人を下回るといわれています。また、我が国の総人口に占める0歳〜14歳の人口の割合をみても、世界の平均が26.1%であるのに対して日本は12.3%と低い数値です。

出生数は、2016年に100万人を下回りましたが、1899(明治32)年の統計開始以来、初めてのこと。合計特殊出生率も下がり続けており、2016年は1.44でした。

少子化の背景にある3つの事情

少子化の原因とよく言われるのは、「未婚化・非婚化」、「晩婚化・晩産化」、「出生数の低下」があげられます。その背景には、子どもを持つことにデメリットを感じるという事情があるのではないでしょうか。「お金がかかる」、「仕事に差し支える」、「心理的・肉体的負担に耐えられない」3つの事情についてみていきましょう。

下記の図では、子どもは2〜3人欲しいという理想に対して、現実的には1人〜2人を予定している、という現実が浮き彫りになっています。

少子化対策「出産・育児への経済支援」は不十分

子どもを持つことを諦める大きな理由として、出産・育児への経済的不安があげられます。出産だけでも多額の費用がかかりますし、生活やレジャーにかかる養育費や学校や塾に支払う教育費は、子どもがいる家庭には大きな出費となります。下記のような経済的支援・補助金制度がありますが、十分とはいえないのが現実なのかもしれません。

妊娠・出産時にもらえる補助金

妊娠・出産にかかる費用は平均約50万円(「子育て世帯の就労状況及び 経済的負担等に関する資料より」

)と言われていますが、その一部を補助する制度があるので紹介します。

妊婦健診の助成金

妊娠すると、出産まで病院へ20回前後通います。検診費用は1回5,000円~15,000円程度かかるため、トータルするとかなりの出費ですが、 健診費用が助成される制度があります。金額は自治体によって異なりますが、母子手帳を受け取る際に妊婦健康診査受診票という補助券をもらえます。使うタイミングは産婦人科で相談してみると良いでしょう。

出産育児一時金

分娩費用は地域差がありますが、正常分娩の場合は平均すると50万円前後が必要です。出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽヘ申請されると1児につき42万円が支給されます。(産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産した場合は40.4万円)が、加入している健康保険から

出産手当金

「産休手当て」と呼ばれることもあります。会社で加入している健康保険から支給される手当金であるため、個人事業主や自営業など国民健康保険加入者は適用外となります。金額は一律ではなく、給与額をもとに算出されます。原則として、出産予定日の前42日と出産翌日から56日目までの98日間、給与の2/3が支給されます。

誰でももらえる子ども手当

子育てにかかる費用を家庭がすべて負担しないように設けられている制度もあります。「児童手当」や「子ども・子育て支援新制度」です。

児童手当

0歳~中学卒業までの児童の保護者に支給されます。所得制限を超えている場合は、一律月額5,000円が支給されます。支払い月は年3回で、2月、6月、10月です。

| 年齢 | 金額 |

|---|---|

| 0歳~3歳未満 | 月額15,000円(一律) |

| 3歳~小学校修了前 | 月額10,000円(第3子以降は15,000円) |

| 中学生 | 月額10,000円(一律) |

育児休業制度

育児休業制度は、休業中も雇用保険から給付金が支給されるので、経済的不安の軽減に役立つ制度です。支給される金額は、支給下限額7万4100円~上限29万9691円です。最初の180日までは休業前賃金の67%(上限29万9691円)、それ以降は休業前賃金の50%(上限22万3650円)が支給されます。

ただし、下記などの一定条件を満たしている社員でなければ、育児休業制度は取得できません。

- 同一業者に一年以上勤務していること

- 子が1歳6か月日までに、労働契約が満了することが明らかでないこと

また2017年4月の育児・介護休業法の改正によって、保育所に入所できないなどの理由がある場合、最大2年の休業期間が認められるようになりました。

子ども・子育て支援制度

2015年に始まった「子ども・子育て支援新制度」は、多子世帯とひとり親世帯の経済的負担が軽減される内容になっています。

二人以上子どもがいる多子世帯は、保育園や幼稚園の保育料が2人目は半額、3人目以降は無料となり、ひとり親世帯は階層区分に応じて、今までよりも軽減されています。

また少子化対策として、全幼児の保育園・幼稚園の保育料の無償化が閣議決定し2019年10月から始まるとも言われています。

結局、子育てにはいくら費用がかかるのか

子育てにかかる費用には、食費・洋服・おむつ代・レジャー費用などの「養育費」と学校にかかる費用や習い事・学習塾などの「教育費」があります。

少し古い情報ですが「AIU 保険会社『現代子育て経済考』2005 年度版」によると、出産から大学卒業の22歳までの養育費は、平均で約1640万円です。ここでいう養育費は食費や衣料費、おこづかいなどにかかる費用で、教育費は含みません。

教育費は公立か私立か、子どもの進路により金額が異なります。仮に幼稚園から高校まで公立に通い国立大学に入った場合でも、先述の養育費と合わせて3000万円近い費用が必要となります。幼稚園から大学まで全て私立に通った場合では、必要な費用は4000万円弱となります。

こうした現実を前に、子どもを育てることに経済的不安を感じてしまうのは仕方がないことです。ましてや2人、3人と育てあげることは、平均的な経済力をもつ世帯でも難しいと躊躇してしまうのかもしれません。

子どもを育てるために経済的ゆとりを持とうとすると、育児と仕事の両立が鍵となります。しかし両立や共働きによる心身の負担は大きく、2人めを諦める夫婦も少なくありません。次章からは、育児と両立の現状、子育てにおける心身の負担について掘り下げて説明します。

少子化対策「育児と仕事の両立支援」も不十分

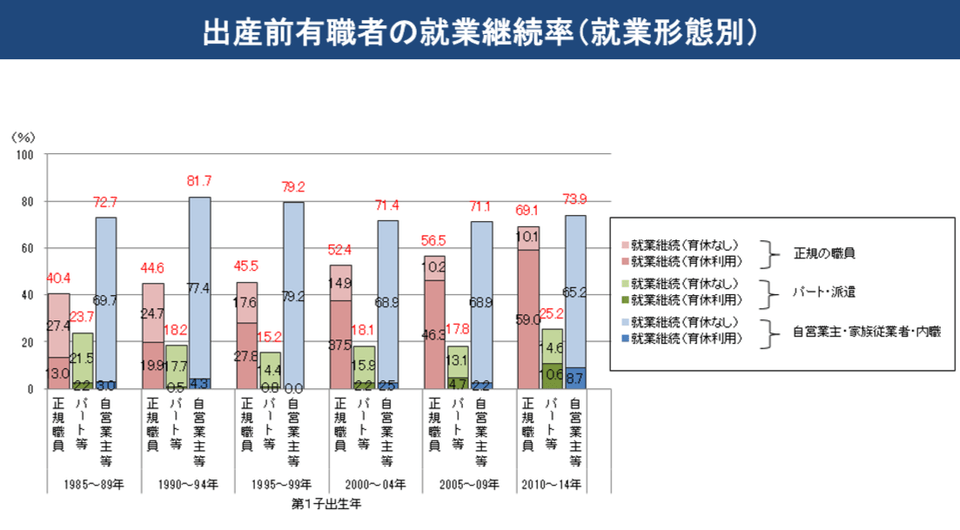

2010年 から2014年に第1子を出産した既婚女性の就業継続率は、それまでの4割前後から53.1%へと大幅に上昇しました。女性の中でも特に正社員は、産前産後休暇や育児休業制度を取得し、出産後も仕事を継続する傾向が高まっています。

しかし就業継続を選んだ女性は、育児と仕事を両立できる職場環境が増えてきているとはいえ、完全には整っておらず、多くの女性は身体的負担を抱えながら仕事を続けています。マタニティハラスメントとよばれる嫌がらせ被害もあとを絶ちません。

また女性の非正規雇用が増加しています。育児休業を取得できず妊娠を機にやむを得ず離職する女性も少なくありません。都市部では待機児童問題も解消されておらず、預け先がないことを理由に離職する女性もいます。離職によって世帯収入が減りますから、さらに経済的不安を感じやすく、なかなか2人目以降の出産に踏み出せ場合も多いでしょう。

出産後の終業継続率

出産後の就業継続率は年々高まり、特に正規職員の就業継続率が高まっています。時短勤務制度など、育児との両立をする社員が復帰しやすいように、環境が整えられてきたことも、就業継続を後押ししています。

また保育園以外にも、保育ママやファミリーサポートといった保育施設に子どもを預けられ、待機児童の問題が緩和されていることも理由です。

このように、出産・育児と仕事の両立は一般化してきていますが、心理的・身体的負担は大きいといいます。心身の疲れが蓄積し、2人めを望めないという側面もあるのではないでしょうか。

少子化の背景には「親の心身の負担」も

「子どもは産まれてからが大変」とよく言われますが、ここからは女性が実感する「心理的負担」・「身体的負担」について解説します。当事者になって初めて痛感する、子育てにおける心理的・身体的負担は相当大きいといえるのではないでしょうか。

母親の心理的負担

わが子を可愛いと思う反面、多くの母親がストレスや悩みを抱えています。なぜなら子育ては、いまだに母親の負担が大きく、多くの家庭で母親のワンオペ育児になる傾向が強いためです。

その理由は、父親はワークライフバランスとはかけ離れた働き方を強いられ、「イクメン」と呼ばれても「手伝う」育児しかできないという側面もあります。また核家族化や地域社会との関係の希薄化で頼れる人がいないことも、ワンオペ育児になる理由です。

子育てでは生活のほとんどのペースを子どもに合わせるので、予定どおりに物事は進みませんし、自分の時間を持つことも難しい。また、なぜ子どもが泣くのかわからず、ストレスやイライラが積もっていく母親も多くいます。こうした母親の心理的負担は、第二子をもつことに不安を与えてしまいます。

母親の身体的負担

出産では体に大きな負担が加わり、授乳では体力を使います。上述したように母親のワンオペ育児の割合が非常に高いので、どうしても母親の身体的負担も大きくなります。

長い時間子どもを抱っこしていると腱鞘炎になったり、腰痛を発症したりする場合があります。授乳中には肩こりになる母親も多くいます。

また子どもが小学生になっても、子ども一人で出歩かせることは物騒でできない風潮があり、公園遊びに付き合ったり、習い事の送り迎えをしたりすることも、身体的な負担となっています。

これには、出産年齢が上がってきていることが関わっているかもしれません。20歳代の出生率が下がり、第一子の平均出産年齢は年々上がり、2016年には30.7歳となりました。母親の出産年齢の上昇も、体力的にきつい身体的負担の一因です。

負担を軽減するには

平成21年度の内閣府の調査ですが、夫婦の家事・育児の分担は「夫1割、妻9割」という回答者が31.6%と多く、次いで「夫2割、妻8割」が24.0%と、妻が家事・育児の8割~9割を分担していることがわかります。

母親の負担を軽減するには、夫と家事・育児を分担することが不可欠です。共働き、親の介護など夫婦の状況はそれぞれです。分担を決めて担当しきれない分は、保育園の一時預かりやベビシッターなどの外部サービスの利用、育児に積極的に参加する意思がある祖父母にお願いするなどの方法で、負担を減らす必要があります。

少子化解決の糸口は「男性の働き方改革」

少子化の背景にはさまざまな要因がありますが、解決の糸口は男性の働き方改革にあるのではないでしょうか。男性の育児休業は、まだまだ浸透していません。男性の育児休業取得率は5.14%と初めて5%を超え少しずつ増えていますが、政府が掲げる「2020年には13%」という目標には程遠いものがあります。また、多くの男性が長時間労働や有給休暇を取得しづらいという現実に悩んでいます。

男性がもっとワークライフバランスを取りやすくならなければ、育児における女性の心身の負担は一向に軽減されず、キャリアアップの意欲も削がれ、結果として世帯収入増加も見込めません。経済的不安を解消できず子どもを諦めざるを得ない、という現状からは抜け出せないのではないでしょうか。

子育ては、「お金がかかる」、「仕事に差し支える」、「心理的・肉体的負担が大きい」という現状を改善し、子どもを持つことへの"負のイメージ"を変えて行かなければ、少子化を食い止めることはできません。負のスパイラルを断ち切るため必要なのは、男性の働き方改革なのです。