目次を閉じる

育児休業とは

原則として1歳に満たない子どもを養育する男女労働者が、子どもを養育するために休業できるという制度です。法律上の親子関係がれば、実子、養子を問わず休業が可能です。

育児休業申出の直前の1年間、同じ事業主に継続して雇用されていることが条件となります。(ただし、日雇い労働者や、育児休業の申出があった時点で労働契約の期間満了や更新がないことが確実である場合は適用外となります。)保育園に入所できなかった場合は1年6か月まで延長でき、最終的に2歳まで延長が可能です。

休業中は給付金が支給されるので、出産や育児のために退職することなく、仕事と育児を両立できるようになりました。ここ数年の女性の育児休業利用率は80%を超えていますが、男性の利用率はやっと5%を超えたところです。

育児休暇との違い

育児休暇は法律で定められたものではなく、会社が社内で導入している制度です。そのため有給か無休か、いつまでの期間かなどは規定によって異なります。

2016年の厚生労働省の調査では、育児を理由とした休暇制度がある会社の割合は 17.1%と低い一方で、育児休業制度自体を社内規定にしている会社は95.3%と高く、育児休業制度が浸透し独自の育児休暇にまで手が及んでいないと言えます。

そういった点で見ると、育児休暇規定がある会社は、従業員の出産・育児のサポート力が高い会社であるともいえるでしょう。

育児休業導入における2つの背景

出生率の低下は社会問題となり、将来的に起こる少子化や高齢化にともなう労働人口減少が危惧されています。

それらを解決する対策のひとつとして、出産・育児のしやすい環境、女性が働き続けられる環境を整えようと仕事と育児の両立を支援する「育児介護休業法」が、1991年に制定されました。

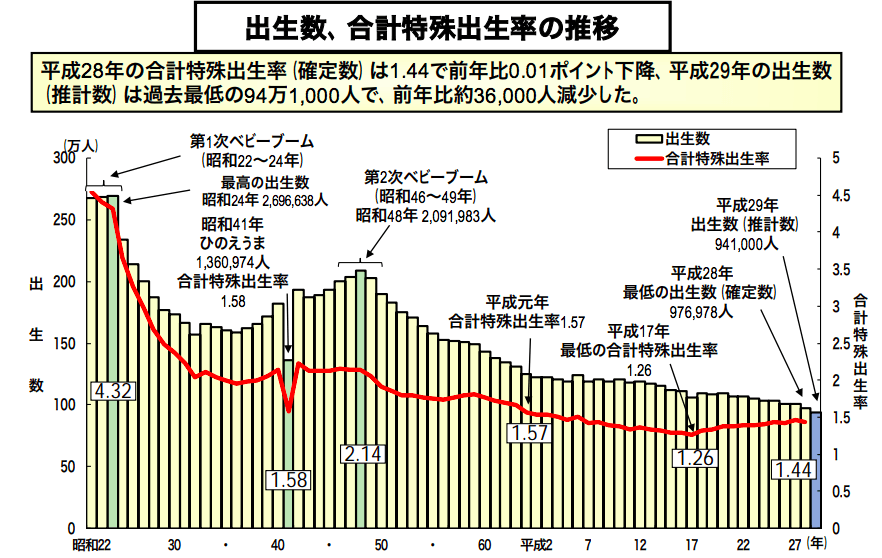

人口減少

日本の出生数は昭和48年(1973年)を境に年々減少しています。平成29年(2017年)には過去最低の94万1千人となり、減少は今後も続くとみられています。

政府は人口1億人を維持するために、2025年までに合計特殊出生率を1.8にする目標を掲げていますが、女性の絶対数が下がっているため、出生率が1.8になっても人口減少は避けられません。

出典:厚生労働省人口動態統計

現在の出生率を維持したとしても、2053年には人口は1億人を割ると予測されています。

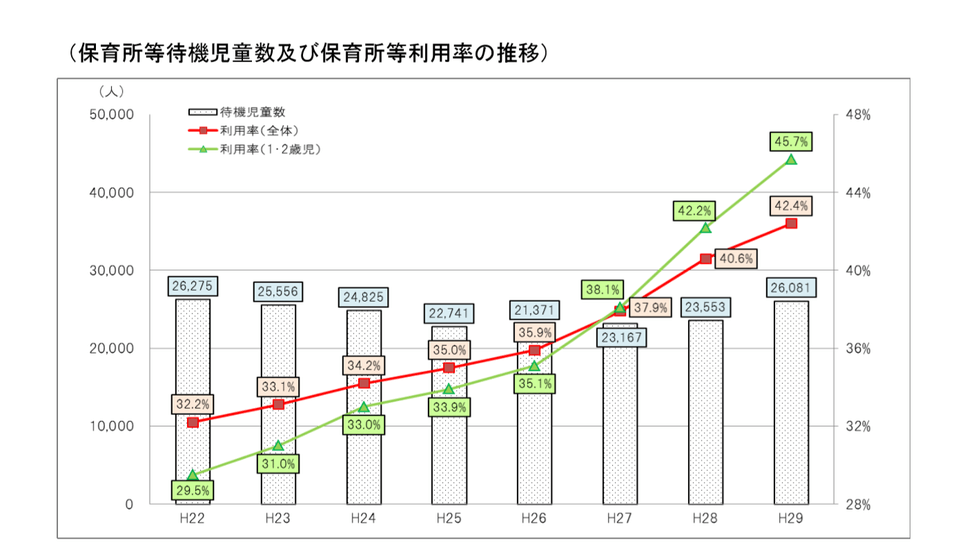

待機児童の増加

出生数が減少する半面、保育施設を増やしているにも関わらず、待機児童は減る気配がありません。

待機児童の大半は3歳未満の子どもで、東京や大阪などの都市部に集中しています。女性の社会進出が推進され、都市部に人口が集中していること、核家族化も進んでいることも重なり、保育施設を増やしても待機児童の受け皿が追い付かない状況なのです。

出典:厚生労働省保育所等関連状況取りまとめ(平成29年4月1日)

2016年4月から女性活躍推進法(正式名称:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)が施行され、女性の活躍を支援する企業は増えてきました。しかし、子どもの預け先を確保できずやむなく育児休業制度を利用する女性の姿も垣間見えます。

こうした状況を逆に上手に利用して、休業中に復職後に備え自分のスキルアップを図る「育自休暇」という考え方も、最近では流行ってきています。

育児休業制度の条件

育児介護休業法に基づき、育児休業制度を受けられる条件は原則「1歳未満の子どもを養育する従業員」となっています。育児休業は男性女性の従業員に関わらず取得可能で、子どもが養子であっても育休を取得できます。育児休業制度を利用できる条件について概要を説明します。

アルバイトやパートでも育休は可能

正社員に限らず、アルバイトやパートの方でも育児休業ができます。ただし、契約社員やアルバイト、パートといった期限付き雇用の従業員が育休を取得する場合には、次の2つの条件を満たしていなければなりません。

その会社に雇用された期間が1年以上続いていること

養育する子どもが1歳6か月になるまで、その労働契約(更新される場合は、更新後の契約)が満了することが明らかでないこと

日雇い労働者は対象外

1日単位で雇用されている日雇い労働者や、上記の条件を満たしていない従業員(雇用された期間が1年未満の有期契約従業員、育児休業を終えて引き続き雇用される見込みがない従業員)は育児休業できません。

育児休業制度3つのポイント

育児休業制度には、生活を支えるための育児休業給付金制度や男性の育児参加を高めることを目的とした父親特例の制度もあります。育児休業給付金とは、育児休業を取得しやすくし安心して育児をできるための制度です。パパママ育休プラス、パパ休暇などの制度もあります。詳しくみてみましょう。

育児休業給付金

育児休業を取得した場合、その間に支給されるお金です。支給されることにより、育児休業を取得しやすくし、休業中でも安心して育児ができるようになります。

母親が専業主婦の場合、父親が育児休業を取得して給付金の支給を受けることもできます。

給付金は2か月ごとに申請します。最初の180日までは休業前賃金の67%(上限29万9691円)、それ以降は休業前賃金の50%(上限22万3650円)が、最長子どもが2歳になる前日まで支給されます。支給下限額は7万4100円です。

パパママ育休プラス制度

男性の育児への関心・参加を高めるために、両親二人とも育児休業を取得する場合に設けられた特例制度です。

通常1歳を迎えるまでしか取得できない育児休業が、1歳2か月まで取得できます。(保育園に入園できない場合は最長2歳まで可能)

母親と期間が重複しても取得可能です。育児休業制度はどちらかが専業主婦でも取得できますが、パパママ育休プラス制度は、両親が雇用されていないと取得できません。

パパ休暇

育児休業を取得できるのは、1人の子どもにつき1回と決められていますが、父親が産後8週間以内に育児休業を取得して会社に復帰した場合には、期間内にもう1回、トータルで1年間の育児休業を取得できます。

父親のみ2回に振り分けられる制度なので、長期休業に後ろめたさを感じる人にも育児休業を取得しやすく、育児への参加を促しています。

育児休業手続きに関して

育児休業制度では、社会保険や雇用保険での出産一時金や休業給付金、社会保険料免除の制度があります。原則、勤務先とのやりとりになりますが、どんな手続きが必要なのか、手続きの流れを紹介します。

手続きの手順

1. 会社に育児休業の申し出をする

育児休業に関する書類は、一般的には会社から公的機関へ提出します。妊娠の報告とともに、育児休業を利用したい旨を産休に入る前に伝えましょう。育児休業給付金の手続きに必要な書類を、産休前に勤務先から受け取っておくとベターです。

2. 会社に必要書類を提出する

会社は、賃金台帳や出勤簿などの申請に必要な書類を揃えてハローワークへ提出する必要があるので、会社への書類提出は余裕を持って行いましょう。目安として育児休業開始予定日の1か月前までが、スムーズに処理される期日です。

3. 会社経由で「支給決定通知書」と、次回申請に必要な「育児休業給付金支給申請書」を受け取る

支給決定通知書には、支給される金額が書いてあり、金額は休業前の賃金によって決まります。

(休業開始~180日まで)

1か月の給付金=休業前賃金日額×30日間×67%

(181日~休業終了まで)

1か月の給付金=休業前賃金日額×30日間×50%

4. 支給2回目以降は、2か月ごとに「育児休業給付金支給申請書」を会社に提出する

個人番号欄にマイナンバーの記入が必要です。

5. 子どもが1歳の誕生日までに保育園に入園できなかった場合

「入所不承諾通知書」を提出し、育児休業期間を半年(子どもが1歳6か月まで)延長可

6. 子どもが1歳6か月の誕生日までに入園できなかった場合

「入所不承諾通知書」を提出し、育児休業期間をさらに半年(子どもが2歳まで)延長可

必要な書類

【育児休業給付金】

- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

- 母子健康手帳の写し(出生証明のページ)

- 給付金を受け取る金融機関口座の写し

「賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、またはタイムカード」などの勤務証明書類も必要ですが、これは会社が用意してくれるでしょう。

【社会保険料の免除】

- 健康保険 厚生年金保険 育児休業等取得者申出書

【育児休業を延長する場合(最長2歳まで)】

- 育児休業給付に係る延長事由申出書

- 入所不承諾通知書

【育児休業の終了予定日よりも早く職場復帰する場合】

- 健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届

育児休業制度における直近の改正点

1992年に施行された育児休業制度ですが、ワーク・ライフ・バランスを目指して改正を繰り返し、直近では2017年10月にも改正されました。

休業期間の延長

健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届

今までの育児休業期間は最長1歳6か月でしたが、保育所に入所できないなどの事情があれば、最長2歳まで再度延長できるようになりました。

保育所に入所できずに、退職しなければならない事態を防ぐための改正です。

制度を周知する努力義務

会社は従業員の妊娠・出産を知った場合、その従業員に対して育児休業の制度を周知するように努めなければいけません。そのためには、従業員が妊娠・出産を自発的に報告しやすい環境を整える必要があります。

育児休業制度の利用を促進することで、女性の継続就業率を高めたい狙いがあります。

休暇を制度化する努力義務

会社は小学校入学前の子を養育する従業員に対して、育児のために利用できる休暇を与えるように努力をしなければなりません。

たとえば次のような、育児のための多目的休暇を社内規定に定めるなどの努力義務が求められています。

- 出産準備のための休暇

- 配偶者の出産のための休暇

- 入園式・卒園式・運動会・親子遠足などの行事参加のための休暇

育児休業で豊かな育児環境を

2017年10月からは育児休業の期間も2歳まで延長され、事業主には従業員が仕事か育児のどちらかを諦めることなく、両立できるような社内制度と環境を作る努力義務が加わりました。誰もが仕事と育児を両立できるように国も社会もサポートし、環境を整え始めています。

豊かな育児環境を作ることは、少子化と労働力不足の問題を解決してくれる取り組みのひとつです。妊娠した女性が育児休業法を取得するのは当たり前になりつつありますが、安心して子育てをしながら働ける社会にするために、私たちの意識や国や会社の制度を変えていく必要があります。