マイナンバー管理システムには多くの種類があり「どれを選べばいいか」迷いますよね。後から知ったサービスの方が適していることもよくあります。導入の失敗を避けるためにも、まずは各サービスの資料をBOXILでまとめて用意しましょう。

⇒

マイナンバー管理システムの資料をダウンロードする(無料)

2016年度から始ったマイナンバー制度ですが、「何に使われているのかよく知らない」といった状態ではありませんか。

また、「大変な管理をどこまでやらなきゃいけないの」と思っている担当者もいらっしゃるでしょう。

そのような担当者のために、下の資料では、マイナンバー管理が効率化できるシステムを紹介しています。本記事とあわせてこちらも参照ください。

マイナンバーとは

マイナンバーは国から付与され番号で、12桁の数字で構成されています。1人に1つの番号が付与され、生涯同じ番号を使い続けます。

マイナンバーを利用することで、行政機関間での情報共有が効率化され、社会保障、租税、災害対策などに関連する手続きがスムーズに行えるようになるのが大きなメリットです。ただし、マイナンバーの利用範囲には法律で定められた制限があります。

また、マイナンバー制度を活用することで、国民にとっても利便性が向上します。例えば、一部の行政手続きでは住民票やその他の証明書の提出が不要となる場合があります。ただし、すべての手続きで住民票が不要になるわけではありません。

※法人マイナンバーは会社に送付されていますが、国税庁の 「法人番号公表サイト」 でも検索可能です。

マイナンバーの管理に困っている方は、簡単に管理できるシステム利用がおすすめです。下の記事ではマイナンバーが容易に管理できるサービスを紹介しています。

1.マイナンバー管理の重要性

平成28年1月よりマイナンバー法、つまり「行政における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が施行されました。

それに伴い、会社は、従業員と扶養家族のマイナンバーを、行政機関提出書類に記載する義務を課せられました。ここでいう行政機関提出書類とは、税金や社会保障に関するものをさします。

マイナンバーは国民一人ひとり固有のものゆえ、重要な個人情報です。会社が従業員から提出されたマイナンバーを管理するには、法令で規定されるものを含め、厳格な管理が求められます。

マイナンバー法の詳細

民間企業も、マイナンバーの収集・利用・管理・廃棄が法律で厳格に規定されています。マイナンバー法の内容は複雑で、要約すると次のようになります。

・マイナンバー管理を委託する場合、委託先に対して必要かつ適切な監督が必要 (11条)

・安全管理措置が必要 (12条)

・行政手続き以外の目的でマイナンバーの提供を求めてはいけない (14・15条)

・マイナンバーの提供を受けるためには本人確認が必須 (16条)

・行政手続きの書類作成以外でマイナンバーを提供してはならない (19条)

・行政手続き以外でマイナンバーを収集・保管してはならない (20条)

・行政手続き以外でマイナンバーを含むデータベースの作成をしてはならない(28条)

つまり、これをまとめると「行政手続き以外には利用不可で管理をしっかり行わないとダメ」といった内容です。

2.マイナンバーが必要になる書類

実際に会社で扱う場合、マイナンバーが必要になる書類はどれか、解説していきます。

扶養控除等申告書

扶養控除等申告書は、年末調整で必要な書類です。一番よく耳にするでしょう。

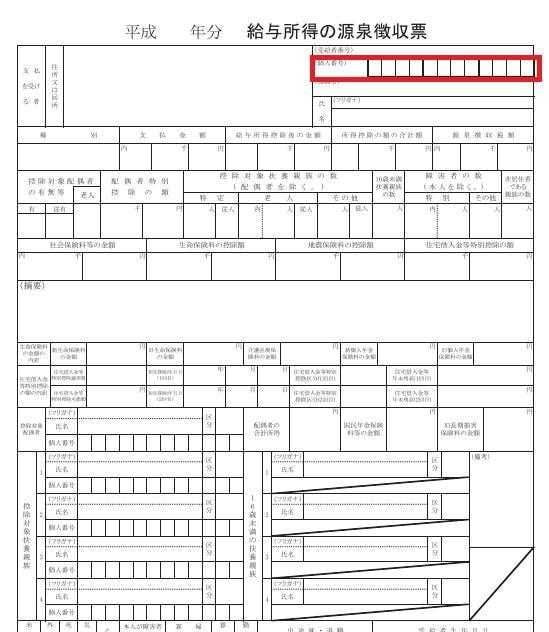

源泉徴収票

こちらもよく耳にする源泉徴収票。源泉徴収票にもマイナンバーを記載する箇所があります。

源泉徴収票についてはこちらの記事で詳しく解説しています。あわせてチェックしてみてください。

支払調書

支払調書は個人事業主などが報酬をもらう際に発行され、書面には天引きした納税額と支払われた金額とが記載されます。 これらの法定調書は確定申告のとき、納税金額および報酬金額の裏付けとして使用できます。

引用: 支払調書と源泉徴収票の違いとは?|マネーフォワード クラウド 公式ブログ

支払調書は、個人事業主が必要報酬をもらう際に必要になる書類です。

雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険被保険者資格取得届 とは、事業主の雇用する労働者が雇用保険の被保険者となる場合に、雇用した月の翌月10日までに事業所を管轄するハローワークに提出する書類のことです。

引用: ハローワーク利用案内

雇用保険についてはこちらの記事でより詳しく解説しています。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届は、被保険者となる従業員を健康保険や厚生年金に加入させるために必要な届出書です。この届出書には、被保険者およびその扶養家族のマイナンバーを記載する欄があります。

3.マイナンバー管理方法

マイナンバー管理は、大きく分けて「取得」「利用・管理」「廃棄」の3ポイントがあります。

取得

マイナンバーの取得時には、マイナンバーの提供を受けてもよい場面かを確認します。

たとえば、社会保険の手続きを行う従業員・役員、支払調書で必要となる取引先・委託先などからマイナンバーの提供を受けます。派遣社員は、行政手続きを行わないので、マイナンバーの提供を受けてはいけません。

マイナンバーの提供を受けてよい場面でのみ、本人確認をしたうえで、マイナンバーが本人のものか確認します。

扶養家族のマイナンバーに関しての本人確認は、被扶養者である従業員本人が行います。担当者は本人確認をしません。

また、すでにいる従業員は、人違いでないことが明らかなので、身元確認書類によるマイナンバーの本人確認は不要です。身元確認書類とは顔写真付きの公的身分証明書のことで、運転免許証やパスポートがそれにあたります。

マイナンバーの取得は、重要な個人情報を扱うため、利用目的を明確にしたうえで、通知・公表が求められます。

利用・管理

マイナンバーの使用は、行政機関への手続き書類提出に限られると、法律で規定されています。マイナンバーは、社員番号として社内管理に使えません。

レンタルショップでは、身分証明書をコピー・保管する場合があります。この場合でもマイナンバーカードの提示を受けたときは、身分確認を超えて、記載面をコピーし保管すると違法になります。

いくつものグループ会社をもつと、親会社が、行政機関への手続き書類を作成していることもあるでしょう。しかし、グループ会社といえど別法人なので、マイナンバーの共有はできません。

同じく、出向や転籍の場合にも、出向元・転籍元の会社から先方にマイナンバーは提供できません。再度、出向先・転籍先の会社で、本人よりマイナンバーの提供を受ける必要があります。

また、マイナンバーの保管については、税・社会保障に関する書類の法定保管期間は保管することが求められます。

破棄

行政手続きに必要がなくなったら、マイナンバーを破棄します。法定保管期間が定められている書類については、法定の期間が経過したら速やかに破棄しなければなりません。

破棄までの明確な期間は定められていませんが、不要なマイナンバーが残らないように、毎年一定の時期に破棄すべきです。破棄の方法は、復元できない方法を選択します。

| 紙媒体 | 電子ファイル |

|---|---|

| シュレッダーにかける、焼却する、溶解処分 | 物理的に破壊する、データ削除専用ソフトによる消去 |

4.マイナンバー管理対策

情報漏えい防止には、安全管理の対策が必要です。必要な安全管理措置として考えられるのは次のとおりです。

- マイナンバー管理基本方針の策定

- マイナンバー取扱規程の策定

- 組織的安全管理措置

- 人的安全管理措置

- 技術的安全管理措置

- 物理的安全管理措置

マイナンバー管理基本方針の策定

組織の取り組みとして基本方針を定めます。義務ではありませんが、策定すると全社的にマイナンバーついて共通認識を持てるのでおすすめです。

具体的な策定方針としては、次の事項を定めます。

- 関係法令・ガイドラインなどの遵守について

- 安全管理措置に関する事項

- マイナンバーの取り扱いの委託について

- マイナンバーに関する質問窓口

マイナンバー取扱規程の策定

マイナンバーを含む特定個人情報の、具体的な取り扱いを定める規程です。

取得・利用・保存・提供・破棄の各段階での取り扱い方法、責任者・事務担当者、任務などについて安全措置を織り込むことが重要です。

組織的安全管理措置

組織的安全管理措置では、5つの内容を整備します。

- マイナンバーを取り扱う組織体制の整備

- 取扱規程にもとづく運用

- 取り扱い状況を確認する手段の整備

- 情報漏えいのような事案に対応する体制の整備

- 取り扱い状況の把握および安全管理措置の見直し

人的安全管理措置

担当者に対して定期的な研修を行い、機密保持誓約を締結します。マイナンバーの機密保持誓約は、次のようになります。

私は、マイナンバーの事務取扱業務に従事するに際し、以下の事項について遵守することを誓約します。

1.在職中はもとより異動時・担当替えおよび退職後も、業務遂行中またはこれに関連して知りえた一切のマイナンバーなどの特定個人情報を、特定された利用目的の他に使用しません。また、番号法その他関連法令・会社が定める一切の規則・業務上の指示を遵守しこれらの秘密を漏えいしません。

2.会社の定めるマイナンバー法に係る教育訓練を受講します。

3.会社の定めるマイナンバーなどの特別個人情報社内取扱規程、その他情報関連規程を遵守し常に情報保護の意識を高め、マイナンバー法その他関連法令に違反した場合には法的な責任が生じることを十分に理解します。

技術的安全管理措置

技術的安全管理措置として、4つの対策が必要です。

- アクセス制御

- アクセス者の識別と認証

- 外部からの不正アクセスの防止措置

- 情報漏えいの防止

「アクセス制御」では、マイナンバーに触れられる人物を限定します。

「アクセス者の識別と認証」では、たとえばマイナンバーを取り扱うパソコンの限定、かつログインID、PWは担当者のみが管理するといったことです。

「外部からの不正アクセスの防止措置」では、ウィルス対策ソフトウェアの導入が具体例にあたります。

「情報漏えいの防止」では、ログ情報の保管が挙げられます。

物理的安全管理措置

物理的安全管理措置とは、担当者以外が特定個人情報を扱えないように、物理的な措置を取ることです。

- マイナンバー取扱区域の管理

- マイナンバーを記載した書類や電子機器などの盗難防止措置

「マイナンバー取扱区域の管理」では、取り扱いスペースを隔離する、入退室管理を行うなどをいいます。

「マイナンバーを記載した書類や電子機器などの盗難防止措置」では、書類を鍵のかかる書庫に保管する、マイナンバー取り扱いのパソコンをワイヤーで固定する、などが挙げられます。

5.マイナンバーが漏えいした場合

マイナンバーを漏えいするといくつものデメリットがあるため、取り扱いには注意が必要です。

マイナンバーの取り扱い方法は法律で定められており、たとえ故意ではなかったとしても、漏えいしてしまった場合は個人情報保護委員会から指導や勧告などの対象となる可能性があります。

また、マイナンバーを漏えいした場合は、番号の変更とカードの再発行が必要です。カードの再発行には、1件あたり1,000円の手数料がかかり、企業側の不備による漏えいの場合は、再発行手数料を負担しなければいけません。そのため、従業員が多い場合は、この費用だけでも負担が大きくなりかねません。

さらに、企業はマイナンバーが漏えいした事実を公表しなければならず、社会的信用やブランドイメージの低下などにもつながりかねないため、法令にもとづいて適切な取り扱いを行うことが求められます。

6.マイナンバー管理の注意点

マイナンバー管理を行う際には、次の点に注意が必要です。

- セキュリティ対策が必須

- 保管場所の確保が必要

- 不要なマイナンバー情報は適切に破棄する

セキュリティ対策が必須

マイナンバーを安全に管理するためには、セキュリティ対策が不可欠です。

マイナンバーは税務や社会保険関連の法定調書に記載が必要なため、総務や人事、経理など複数部署で取り扱う可能性があります。ただし、この場合は利用目的を明確にしたうえで、最小限のフローや担当者だけで管理し、担当者以外はデータにアクセスしない体制やルールの構築が必要です。

また、マイナンバー情報が記載された書類を管理する場合は、物理的な盗難や紛失防止リスクを回避できるよう鍵付きのキャビネットに保管し、担当者のみが施錠を行うようにしましょう。情報をデータ化しシステムで管理する場合でも、リスクを避けるために担当者の数は最小限にする必要があります。また、どのように管理する場合でも、誰がいつ情報にアクセスしたかがわかるように記録を取る必要もあります。

保管場所の確保が必要

書類でマイナンバー管理を行う場合は、保管場所の確保が必要です。

扶養控除申告書や保険料控除申告書のようなマイナンバーが記載された書類は、法令で保存期間が定められており、期間が経過するまで保管する必要があります。そのため、従業員の退職後も、最長で7年間程度保存が必要です。

ただし、どこに書類はどこに保管してもよいわけではなく、施錠ができるキャビネットや金庫など、盗難や漏えい発生を防げる場所に保管する必要があります。情報漏えい対策として、社内に監視カメラを設置することも有効です。

物理的なスペースの確保が困難な場合には、外部に保管を委託する、もしくは専用のシステムを導入して管理するなどの方法があります。システム上で管理すれば、物理的なスペースが不要なだけでなく、書類の紛失や破損リスクの低減などにつながります。

不要なマイナンバー情報は適切に破棄する

「従業員が退職した」「書類の法令保存期間が経過した」などでマイナンバーが不要になったときには、速やかに廃棄や削除する必要があります。

また、マイナンバー情報を破棄する際は、復元ができないように完全に廃棄や削除が可能な方法で行います。さらに、削除後は担当者や削除方法などを記載し、削除した記録を残すことも必要です。もし外部に廃棄を委託する場合には、廃棄の証明書を発行してらもうようにしましょう。

7.マイナンバー管理にシステムを活用するメリット

マイナンバーは重要な個人情報であることに加え、「管理には物理的なスペースが必要になる」「セキュリティ対策が必要になる」などの課題があります。

安全かつ効率的にマイナンバー管理を行うには、システムの導入が有効です。マイナンバー管理システムの導入により、管理業務の課題解決につながる次のメリットがあります。

- 管理業務の効率化

- 安全管理措置への対応

管理業務の効率化

マイナンバー管理システムを導入すれば、マイナンバーの収集・保管・利用・廃棄などの作業を一元管理できるようになり、管理業務を効率化できます。

マイナンバー管理システムでは、必要な書類をアップロードして従業員や家族のマイナンバーを収集・登録できるほか、本人確認書類の登録や誤登録のチェックなども完結できるため、取得や収集をスムーズに行えます。

未提出者のリスト作成や催促メールの送信なども行え、一連の業務を効率化し業務負荷の軽減が可能です。また、退職者のマイナンバー保存期間が過ぎた際に通知してくれるサービスもあり、廃棄忘れを防止できます。

さらに、システムを活用することで、データの暗号化やアクセス権限の設定・操作ログの確認なども可能なため、保管やセキュリティ対策などにかける手間も軽減できます。

安全管理措置への対応

マイナンバー管理にシステムを活用すると、安全管理措置に対応が可能です。

マイナンバーの管理には、安全管理措置を講じ、取得から廃棄まで厳重に処理する必要があるものの、マイナンバーを紙媒体で管理していると情報漏えいや紛失などのリスクが高まります。

マイナンバー管理システムを導入すれば、管理の効率化を実現しながらも安全な運用が可能になります。システムでは自動的に法改正への対応が可能なため、法改正があった際の対応漏れが防げるのもメリットです。

マイナンバーには厳重な管理が求められることから、担当者には大きな負担となることもあるでしょう。システムを導入すれば担当者の負担を軽減でき、人的ミスの防止にもつながります。

管理方法を見直して適切なマイナンバー管理

マイナンバー制度開始時は、経営者・人事担当者向けのセミナーが隆盛でした。

それから少し時間がたち、マイナンバーに関する話題が少なくなってきたころと思います。このようなときにこそ、あらためてマイナンバー管理を俯瞰し、見直してみることをおすすめします。

BOXILとは

BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「 BOXIL SaaS 」、ビジネスメディア「 BOXIL Magazine 」、YouTubeチャンネル「 BOXIL CHANNEL 」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。

BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。

- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!

- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!

- 約800種類の ビジネステンプレート が自由に使える!

BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。

BOXIL SaaSへ掲載しませんか?

- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※

- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供

-

累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心

※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査