商品力を向上させるための3つのステップ | なぜ売れないのか?【保存版】

「一生懸命考えぬいた商品が全く売れない。」

「ローンチ当初は売れていたが、月日が経ったらパッタリと売れなくなった。」

「売り上げは横ばいだが、昔よりもプロモーション費用だけがかさむ。」

「リードは獲得できるが、リードからの受注は結び付かない。」

あなたが事業責任者、起業家、経営者、マーケティング担当者、新商品開発部門に所属している方であれば、上記の悩みに一度はあてはまったことがあるのではないでしょうか。

また自社の商品が売れない原因・理由を単に景気や自社の営業マン、販促担当者などのせいにはしていないでしょうか。

あなたの思いついたアイディアを必要とされ・売れる商品に変え、そして必要とされ愛され続ける商品へと変貌させる手順を3つのステップでご紹介していきます。

目次を閉じる

1. 商品力に対する基本概念

1.1 そもそも商品力がないと…

どんなに営業力やプロモーション力があっても商品力がないとユーザーはお金を払ってくれません。例えば世界で最も有名なWebサービスの部類にはいるEvernote。

十分に商品に魅力があり、完成された商品と思われますがユーザー数の5%ぐらいしか課金をしていません。

あなたの考えた商品はおそらくはEvernoteより価値は下回っているでしょう。相見積もりやコンペ、新規参入が常に入ってきているこの現代の中では、商品の競争優位性が見えなくなった途端に、リプレイスされます。

商品力を強化するテクニックを学ばず、商品力を強化することを怠っていると競合にあっという間にシェアを奪われてしまいます。

1.2 商品力とは

商品力の向上を目指す上で、そもそも「商品」とは何かを把握することから始めましょう。商品・ビジネスモデルというのは「消費者の問題・悩みを解決する手法」として言い表せます。

マーケティングで有名な言葉で「ドリルを売るな、穴を売れ」という言葉があります。

ようは「モノ」ではなく「価値」を売れということです。顧客がプロダクトを買う、あるいは使っているのは、プロダクトを使って何かしらのタスクを終わらせたいということになります。

1.3 「商品」と「製品」の違いは?

「商品」と「製品」は一般的に同様の意味で使用される場合が多いですが、製品とは、製造された品物であり、商品とはビジネスを目的としての品物を言い表します。

具体的に言うと「商品=製品+消費者の欲求を喚起させるためなどの営利的なもの」ということになります。

この記事では製品開発力・製品開発プロセス・戦略ではなく、商品開発力・商品開発プロセス・戦略のポイントを説明していきます。

1.4 商品が売れるかどうかは実際に消費者に会う前に決まっている!?

SNSや検索エンジンが発達・普及したこの時代、消費者は容易に商品の情報を手に入れやすいです。

「B2B顧客の購買の意思決定の57%がサプライヤに会う前に商品を決めている」

引用:「Corporate Executive Boardが1,400社に対して行った調査」

「所有」から「利用」へと商品そのものの傾向が変化してきており、商品を売って終わりではなく、その後の利用を継続するために、SNS上で継続的にコミュニケーションをとるなどのことをしなければいけません。

しかしこれは良い商品を持つ企業にとっては追い風となり、営業マンが向かうことできないエリアにも商品が売れる可能性もでてきます。

1.5 伸びる商品の特徴

これはビジネスモデルだけではなく、音楽、ファッション、本などすべてのジャンルに言えることですが、本当に困っている人ひとりの心に完全に響くということです。

2. ユーザーはどういう商品に魅力を感じるのであろうか

2.1 商品力を構成する要素とは

世の中には商品開発の本が星の数ほどありますが、商品力を構成する主な要素は

「どういうお客様に、どういう価値を、どういう価格で買ってもらうか」

の3つにつきます。

2.2 競争優位性を高める=消費者の魅力?

競争優位とは、「他社が模倣できない、あるいは模倣しようとしない方法を実践する能力」と言い表すことができます。

ただ誤解して欲しくないのが顧客に満足、価値を提供できないものは、競争優位とは決して言い表すことができません。

消費者とコミュニケーションを通じて、あなたの考えた商品のソリューションが他の商品と比べて優勢があるかどうかが初めてわかります。

2.3 真の差別化とは

よく商品開発・商品開発力に関する本などに「差別化が大切だ!」と記載されていますが、差別化しようすることそれ自体が、そもそも消費者の方を見ていないということになります。

というのも競合他社の商品や動向ばかり気にして、「消費者の声に耳を傾けることを怠っている」という証拠です。

あなたが考えた商品の価値を認めてくれるのは、競合他社では決してなく、消費者だということ本質的なことを念頭に入れておいてください。

「企業が売っていると考えているものを顧客が買っていることは稀である。」「顧客は、満足を買っている。しかし誰も、顧客満足そのものを生産したりはできない。満足を得るための手段をつくって引き渡せるにすぎない」

引用 ピータードラッカー 著者「創造する経営者」

要は企業が提供しているのは商品だが、実際に顧客が買っているものは、その商品の効用による「満足」だということになります。

実際の商品を例としてあげると

1.「Slack」

「売っているのはSlackというプロダクトではなく、組織の変革を売っている。」

2.「スターバックス」

「私たちはコーヒーを売っているのではなく、コーヒーを提供しながら人を喜ばすという仕事をしている。」byスターバックス会長ハワード・シュルツ氏

ゆえにスターバックスは値引きもしませんし、FC展開は行わず全店直営です。

「企業の使命と目的を定義するとき、出発点は一つしかない。顧客である。顧客を満足させることが、企業の使命であり目的である。したがって、我々の事業は何かとの問いは、企業を外部すなわち顧客と市場の観点から見て、初めて答えることが出来る。」

引用 ピータードラッカー 著書 「マネジメント」

「世のため、人のための商品」が王道の商品作りです。モノではなく、何を自分たちは売っているのか?をまずは明確にすべきです。

消費者の要望に対して局地的な処置だけを続けては、消費者は徐々にその商品から離れてしまいます。消費者の評価の裏にあるニーズを理解して、改善を重ねてこそ、競合とは違う商品を消費者に提供できるのです。

「自社が本当に売っているものは何か」を明確にすることが他にはないオリジナルの商品のファーストステップになってきます。

2.4 新しい機能をむやみに追加していくのではなく、顧客が求めるものにフォーカスする

「顧客ニーズの定量的な分析・把握を重視している企業ほど、業況感を良いとする企業の割合が高い」

引用 野村総合研究所「商品・サービス品質向上の取組に関するアンケート調査」

当然ながら、消費者のニーズ・課題を明確に定量化・定性化している企業の業績は安定しています。

しかし顧客ニーズの把握やターゲットの明確化といった「顧客」に視点をおいた取組を特に重視している企業の割合は低い傾向になります。

競合のサービスが新しい機能を追加したからと言って、むやみに自社の商品によけいな機能を追加すると返って消費者が混乱し、離れていく可能性があります。

2.5 商品の開発戦略

商品の戦略を考案する上で、最も大切なのは商品のそのものの特性(スペック)を理解することです。

あなたが考えた商品にどんな特徴があり、どれだけ機能の種類があり、どの程度の価格帯のものがあり、誰が買うのかによって商品戦略の立て方はまったく異なってきます。

しかし「あらゆる顧客を狙った商品は、誰からも必要とされない」というのが、基本的にマーケティングの考える上での前提にあるので必ず押さえてほしいです。

2.5.1 商品コンセプト開発

絞り込んだアイデアに対し顧客にどのような利益を与えられるか考慮して、具体的なコンセプトに落とし込みます。

コンセプトに従って、セグメンテーション、ターゲット、ポジショニング、マーケティング目標を暫定的に決めて、その製品の売上、原価、利益のシナリオを策定します。

2.5.2 セグメンテーションとは

すべての人に受け入れられる商品というのは、必ずしも消費者の満足度、会社として費用対効果の点から考えると効率的とは言い表せません。

すべての人が賛同するような商品は商品コンセプトが曖昧になり、結果的に誰の心にも響かない商品になってしまいます。また万が一すべての人に賛同されるような商品ができても膨大な工数と予算がかかってしまう恐れがあります。

ゆえに、ある程度の共通している部分で、市場を区分し、そして、区分した中の特定の人達にフォーカスをして、リソースを投下します。

しかしながらセグメンテーションは、端的に市場を分類するのではなく、いくつか抑える点があります。どのように細分化することがあなたの商品にとって最も意味があるのかという軸で調査することが、極めて大切であり、かつ困難でもあります。

企業が商品を考案する際は、企業の商品に対応する市場が必ず1つはなくていけません。

商品と市場のフィット感がぼやけていたら商品は当然売れません。市場との不一致を無くして、マッチングする部分を増やし消費者の理解度を高めるために、セグメンテーションする必要があります。

そのためには、様々な切り口でとにかく細分化を行い、あなたの商品にとって一番良いセグメントを見つける必要性があります。セグメンテーションの作り方としては次のようなものがあります。

・地理的変数(ジオグラフィック)

地理的に区分する方法のセグメンテーションです。国や地域、都市、市町村などで区分していきます。例をあげると「横浜に特化した菓子屋さん」などになります。

・人口統計分布

人口統計分布とは、年齢や性別、家族構成や職業、社会的な階層を区分していきます。衣料業界などでは、年齢や性別などで区分します。

また、不動産販売などでは、家族構成(独身用、家族用、子持ち世帯向け)などで区分をします。

・心理的変数(サイコグラフィック)

また、心理学的変数による区分もあります。 心理学的変数とは、人物の価値観やライフスタイル、性格や好みを言い表します。

セグメンテーションに倫理的変数を用いた例には、SNSを使った出会い系サイトがあります。この例では、映画やスポーツなのライフスタイルの心理学的変数によって細分化されます。

・行動変数(ビヘイビア)

ITが学術的なものから商業的なものに応用されるようになってから、行動による変数によりセグメンテーションが活発的に行われるようになりました。

Amazonなどが非常に有名かもしれませんが、顧客の購買履歴や動向がインターネット上で記録・集約され、消費者の購入データが明確になり、それに対して。おすすめ商品をレコメンドしていきます。

さらに言うと、収益を曜日や時間帯での区分をして、それに合わせたアプローチを仕掛けることは、今や日常茶飯事になっています。ある商品を買った場合この商品も買う傾向にあるなど、顧客の行動を分析し、その行動をパターン化して区分することも珍しくありません。

共通のニーズを見つけ出すのが業界視点、提供者視点、から抜け出し、顧客視点に立つことが必要です。

ただセグメンテーションをする際は、次の4つをしっかりと押さえなければいけません。

1.Rank(優先順位づけ):顧客層を重要度に応じてランクづけしているか

2.Realistic(有効規模):そのセグメントで十分な売上高と利益を確保できる規模があるか

3.Reach(到達可能性):セグメント化された市場の顧客に製品を的確に届けられるか

4.Response(測定可能性):当該セグメントの顧客層からの反応を分析することは可能か

2.5.3 ターゲティングとは

ターゲティングとは、商品を市場に投入する際、セグメントしたどの消費者層をターゲットにするかを決めることです。

すべての企業は経営資源に限度がありますので、すべての消費者に応じるのはほとんど不可能になります。ゆえに、商品が最も普及しやすい場所を絞る必要があります。

2.5.4 ターゲティングで想定する見込み客の種類

ターゲティングの際に明確にするのは次の3つになります。

- 購買する商品を選択する「意思決定者」

- 購買した商品のベネフィットを最も受ける「消費者」

- 商品の支払いを行う「購入者」

逆に上記の3つを明確しなければ、誰のための商品かがわからなければ、何をしたらダメなのか、何をすればよいのかを判断できないため、この商品を購入しようと思ってもなかなか購入されにくくなります。

2.5.5 ペルソナとは

ターゲティングした見込み客像をよりはっきりさせよりアプローチしやすくするために、「ペルソナ」を構築します。

ペルソナとは、ターゲティングした見込み客像を、特徴などをよりリファインし、人物モデルまでに落とし込んだ形のものを言い表します。

ペルソナを用いて、消費者が商品を購買に至る動機や関心・課題・懸念を洗出し、消費者視点で商品の開発を進めます。

2.5.6 ポジショニングとは

狙う市場が決まったら、市場での商品の立ち位置を決めます。ポジショニングとは顧客に認識される戦略的立ち位置になります。

顧客にとって「価値ある商品」と思われるような地位を得られるかがポイントです。。

ポジショニングの要素としては

- 商品の特徴(価格、機能、デザイン、使用用途)

- 商品がもたらすベネフィット

- 商品に対しての、消費者からのイメージ

- ターゲットとなる消費者属性(年齢、所得、性別、家族の有無)

の4つになります。

ポジショニングで決定する項目は次の2つになります。

- マーケットシェア(市場の自社のポジションとその戦略)

- マインドシェア(顧客の精神的作用とその戦略)

また、常に変化する市場の中においては、どんな魅力的なポジショニングも永続的なものではないです。企業はつねに商品のポジショニングを見直しつづける必要性があります。

2.5.7 ポジショニングの作り方

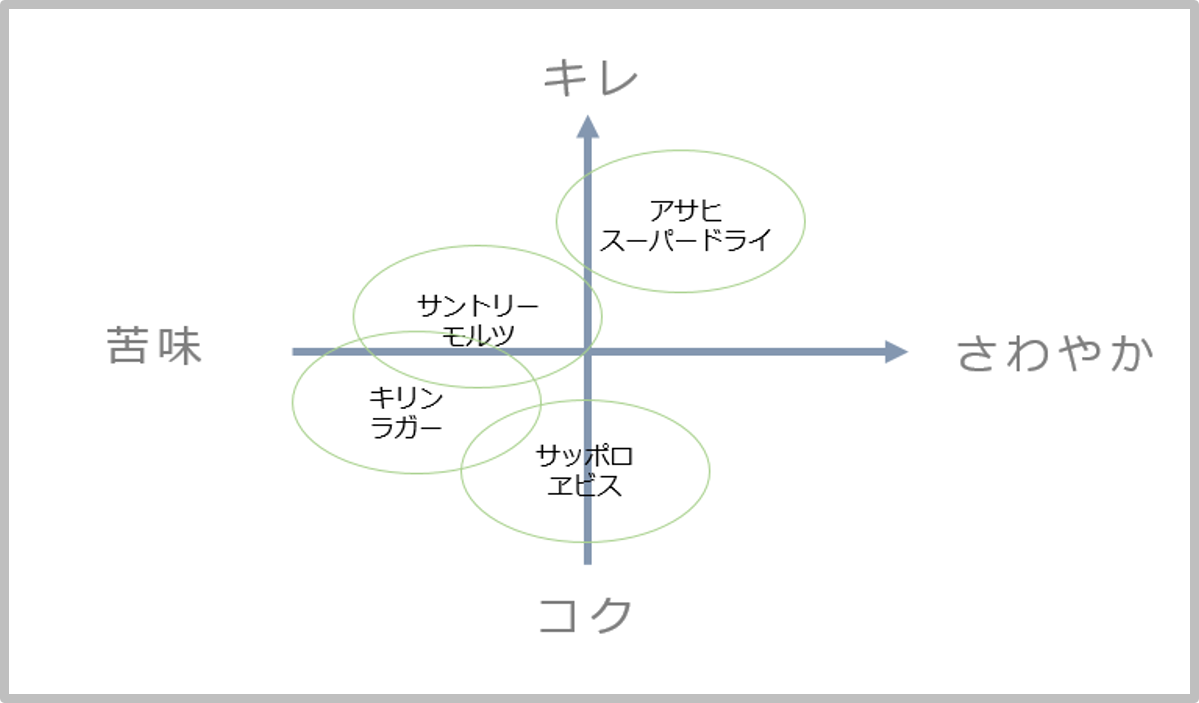

競合も含めた商品・サービスのポジショニングを2軸のマトリックスで可視化したものを、ポジショニングマップと呼びます。ポジショニングの基本をわかりやすく学習するために、次のようなポジショニングマップを使用します。

またポジショニングマップで分析する際は、次の3つを元に作成していきます。

1.購買決定要因(KBF:Key Buying factor)を元に考える

ポジショニングマップの作成において最も大切なのは、消費者が商品を選択するときの決定要因を起点に考えることです。購買決定要因はいくつか存在するかもしれませんが、その中でも特に重要な2つの要因をX軸にY軸にして、考えます。

2.誰も狙っていない、空いている場所を狙う

ポジショニングマップの中で、自社の商品が他社のサービスと重なっていると独自性がないということがわかります。重ならない場所を狙い、商品の独自性を狙います。

3.消費者からどう見えるかがポイント

仮に狙ったポジションに他の競合サービスがなくても、そこにそもそもニーズがない場合がありますので、注意が必要です。消費者からどのように思われるかを考えましょう。

またポジショニングが成功するためには、さらに次の4つのポイント押さえましょう

1.ポジショニングのターゲットサイズが最適化

2.売り手の考えるポジショニングが、消費者に正確に伝わるか

3.売り手の考えるポジショニングに、消費者が共感するか

4.売り手である企業自体のポジショニング(企業理念、ポリシーなど)と、商品のポジショニングに整合性があるか

またさらに商品の特徴をブラッシュアップをすると次のようになります。

- 種類と量

- 購入時の購買行動

- 購買決定プロセス(参考: AIDMA AMTUL AISAS)

- 商品知識の有無

- 周辺知識の要・不要

- 購入前に試せるかどうか

- 購入頻度

- 生活必需品or娯楽品 ・スイッチングコスト

これらの商品特長からKBF(Key buying factor 顧客が商品の購買を決定する要素)を導くことが重要になります。

ただ同じ商品の特性でも、時代の移り変わりによって特性が変わってくる場合があります。

例を挙げると、ラジオなどは、かつては生活におけるなくてはならない情報源として必需品というポジションでありましたが、現在はPCやスマートフォンの登場でほとんどの人が使わなくなりました。

2.6 製品の独自化ポイント

商品力の構成要素は上記で3つの要素からできていると説明しましたが、詳細を説明すると次のようになります。

1 コア(核)

消費者の本質的なニーズをかなえるための機能です。

Ex】飲み物であれば、飲み物そのもの

2 形態

コアに付随する商品のスペックや品質、パッケージ、ブランド、ネーミングのことです。

Ex】飲み物であれば、飲み物の容器、パッケージetc

商品が最初から持っている、基本的な機能にプラスする、様々な付加機能などの特徴での独自化ポイントです。主に、形状、大きさ、商品の構造、などの形態などの独自化ポイントになります。

3 付随機能

アフターサービスや保証などの付加機能のことです。

Ex】飲み物であれば、「トクホ」などの品質保証体制。

また付随機能をさらに具体的に述べると次の6つになります。

1.オーダーのしやすさ

消費者が商品を購入する際、いかに注文が簡単かと言う事になります。

例をあげると、Amazonの1クリック決済システム。Amazonはこれで特許を取っていますが、ECサイトの中では最も購入しやすいサービスと言って過言ではありません。

2.配達・納品までのスピードクオリティ

商品を、購入者へいかに「正確に」「速く」「配慮に富んでいるか」が届けるかが問題になってきます。

3.消費者へのトレーニング・コンサルティング

消費者の購入者が、適切に操作できる様に顧客を訓練するなどの差別化ポイントになります。例をあげると楽天大学。楽天市場で出店している運営者に対してwebマーケティングの集客のノウハウなどを提供しています。

4.メンテナンスと修理

消費者が、購入した商品などが仮に故障した場合、または良好の状況を維持したいためのメンテナンスなどのサービスプログラムになります。

例を挙げると、ヤマダ電機の無料長期保証になります。メーカーの1年保障+ヤマダ電機の独自の保証があり9年間・4年間・2年間が選べます。

参考URL : ヤマダ電機無料長期保証

2.7 商品を使いやすくする

商品の利用頻度を高めたかったら、商品に対する「わかりやすさ」を追求することが最もスマートだと考えます。「わかりやすさ」を高める施策は次になります。

・説明なしでもわかる徹底された使いやすさの実現

・チュートリアルの準備(消費者が消費者自身で起こった問題を解決できるようにする。)

・ヘルプでサポートをする(サイト上にヘルプ機能や、QAページなどをよういしてサポートへの問い合わせを減らしたり効率化できるような体制を整える。)

※新しい機能を追加するたびに開発者とユーザー間で知識のギャップが発生する傾向にあるので注意が必要になってきます。新しい機能についての知識がないと消費者は機能の価値を理解しません。

3. あなたの考えた商品は本当にニーズがあるのか。

自分の考えたアイディア・商品はマーケットインorプロダクトアウトなのか「このアイディア・商品は良いぞ!!」と思っても単なるあなたの思い過ごしかもしれません。

あなたが考えたアイディアが市場に本当に必要なものかどうか「リーンキャンバス」を作成し、確かめてみましょう。

3.1リーンキャンバスを書いてみよう

3.1.1リーンキャンバスとは何か

リーンキャンバスとは、書籍「Running Lean」に記載されているビジネスモデルを構築するためのフレームワークです。

本の中ではリーンキャンバスの特徴については,次の3つがあります。

1.高速性

数か月かかる事業計画書とは違い、半日もあればビジネスモデルの概要が構築できるので、自分の考えているアイディアをまとめるにはベストなフレームワークです。

2.簡潔性

リーンキャンバスを使えば、複雑なビジネスモデルでもシンプルに相手に伝えることができます。

3.携帯性

1ページでまとめられているビジネスモデルであれば、共有がスムーズにいきます。リーンキャンバスにまとめられている商品概要は多くの人にスマートに共有されます。

※「考えたって無駄、まずはやってみる」では確実に失敗する。

運否天賦に成功をまかせるのではなく、ユーザーの反応を見ながら、適切なスタイルでピボットを行っていきましょう。

3.1.2 リーンキャンバスの使い方

リーンキャンバスを書いていくことそれ自体が、アイディアを実現するための整理整頓であり、ビジネスプランの構築をすることになります。リーンキャンバスでやることは次の9つです。

- 対象とする顧客が明確にする

- 何を課題としているのか明確にする

- 顧客に伝えるコンセプトを明確にする

- どうやって解決するかを明確にする

- このサービスをどうやって宣伝するか決める

- 収益源を想像する

- かかるコストを計算する

- 成長していることを計測するための指標を決める

- 他者より優れている点を整理する

これらを埋められない=商品としては成立しない可能が非常に高いということがわかりますので商品作りにはなくてはならないフレームワークです。

またリーンキャンパスシート,そのものは下記をご覧になってください。

3.1.3 リーンキャンバスで作成したものが、本当に必要とされているのか。

消費者の声を聴きながら必要とされる商品にグロースハックさせましょう。「グロースハック」という言葉を聞くとあなたは何を思い浮かべるでしょうか。

・A/Bテスト

・SEO

・ボタンの移動

・登録フォームの簡素化

・紹介プログラム

・SNS対応

・通知の最適化

・インフルエンサー買収

・リスティング広告

・媒体資料へのPR

・イベント

・無料キャンペーン etc

など様々なものがあげられると思いますが、以上のものは実は商品の真のグロースハックではないのです。

真のグロースハックとは

「人が欲しいと思うものを作れ」 by Y Combinator

であり、ユーザーが欲しいと思うモノに商品を最適化することです。

市場に最適化されていない(求められていない)商品をどんなにお金をかけて有名な著名人を雇って広告をかけたり、優秀な営業マンを大量に雇って半ば強引に売っても、たちまちインターネット上で悪い評判が出てすぐに信用を失います。

参考URL : 「いつかはゆかし」の化けの皮

参考URL : 【逮捕】ベストベンチャー100に選ばれた社長たちの華麗なビジネス【詐欺】

遠回りに見えるようでも、工数や時間をかけてユーザーの声を反映させて、商品を作りこんだ方が結果的に最短で必要とされる商品になります。

3.2 必要となるための商品になるまでのヒアリングステップ

あなたが知っている有名なサービスも次の4つのステップでグロースしています。

1.Customer・Problem Fit

・消費者に切実な課題はあるか

・その課題はどの程度重要な課題か?

2.Problem/Solution Fit

・そのソリューションで消費者の課題は解決できるか?

・消費者はそのソリューションにお金を払うか?

3.Solution / Product Fit

・商品はソリューションを十分に実現できているか

・商品としてスケーラブルか?

4.Product/Market Fit

・スケーラブルなビジネスモデルを構築できているか?

・効率的なチャネルはわかっているか?

良い仮設検証を何度も何度も繰り返し、目標までの無駄を少なくしましょう。

3.3 そもそもあなたの商品が目指したい世界感・目標はなんなのか?

新商品を開発する際に、手順として最初に抑えておいていただきたいのが、あなたがその商品で成し遂げたい世界観・目標を明確にすることです。ここが明確になると消費者だけではなく、いろんな人を巻き込めるようになります。

また「商品の想い」が強ければ強いほど、商品を開発し、世の中に広めるまでの流れには膨大な労力が必要となりますので困難に陥った時に挫折や落ち込みにくくなります。

参考URL : ライフネットの生命保険マニフェスト

参考URL : アップルが成功したのは「Why?」があったから――元MS中島聡が描く未来社会の姿

4.消費者はどういう商品を長く愛用するのであろうか。

先ほど消費者は商品にお金を払うのではなく、価値にお金を払うと説明しました。

ゆえに消費者は「自分の成功」ために商品を購入するので、商品の特性が良い云々ではなく「満足度」が高いものに長くお金を払います。

新規で開拓する営業に力を入れるよりも既存顧客をアフターフォローする「カスタマサポート」を中心に回していった方が、収益にははるかに結び付きます。

商品そのものの目標は、顧客満足の向上です。企業は、自社の商品やサービスに顧客がどれだけ満足しているか、すなわち「顧客満足度」を把握することが欠かせません。

次の項目から顧客満足度の把握の仕方と高め方の二つを説明していきます。

4.1 そもそも顧客満足度とは

顧客満足度とは商品のパフォーマンスに対して顧客が期待する水準を満たしているかどうかを示す指標です。顧客満足度が高いと消費者は繰り返し購入したり、他人に推奨する可能性があります。

4.2 顧客満足度の把握の仕方

顧客満足度の把握の仕方は非常にシンプルで次の5つの質問をすれば満足度が図れます。

・どのお客様が

・どの商品・サービスの

・どの部分に

・どれくらい満足しているか

・このお客様の担当者は自社のだれか

上記の質問をよりブラッシュアップしたのが次の設問イメージです。

顧客満足度(CS)調査の設問イメージ

・利用頻度

・総合満足度

・総合満足度の理由

・他社商品の利用状況/利用頻度

・項目別満足度(製品/営業/価格/サポート/顧客対応)

・不満点

・再購入(リピート)意向

どの部分に満足しているかどうか

・項目別満足度(製品/営業/価格/サポート)

これらを体系的に把握し分析し、「商品の満足度が低ければ製品を改善する」、「営業が低いなら営業担当者を変える」、「サポートの満足度が低い場合はサポート体制を変える」などの施策に結び付けることができます。

4.3 商品の価値を維持し続けるためには

商品によって顧客が問題を解決し成功していなければ、プロダクトに価値はなく、

徐々に商品の利用頻度は下がってきます。商品の価値を維持をし続けるには、「なぜ使い続けてくれるのか」、「なぜ使わなくなったのか」という理由を明確にすることです。そのための手順をご紹介していきます。

4.4 継続利用してもらうための質問手順

1.利用していないユーザー

「なぜ利用していないのか」

「なぜ競合を使い続けているのか」

2.使い続けているユーザー

「なぜ使ってくれるのか」

「なぜ使い続けてくれるのか」

「困っている部分はないか」

3.離れてしまったユーザー

「なぜ使わなくなったのか」

「どのような使い方をしていたのか」

以上の3種類のユーザーに対して上記のヒアリングをしていくと

商品に対しての良質なフィードバックをいただける。それを商品に反映すると維持してもらえる可能性が格段に高まります。

またカスタマーサクセスについて詳しく書かれた下記の資料が参考になります。

4.5 顧客満足度を高める施策

上記で「何が」駄目なのかを把握したら次は「顧客満足度を高める施策」を考案していきます。「顧客満足度」を高めたければ、「商品品質」を高めることです。商品品質は次の2つによって構成されます。

1.成果品質

2.プロセス品質

「成果品質」とは商品の最終的な成果になります。例をあげると飲食店であると、自分が望んでいた安くておいしい料理が食べれるということです。もう一つの「プロセス品質」は店員の注文の取り方とか、料理を出すタイミングやお客様への気遣い等の成果品質を得られるまでの過程を中心とした品質になります。

どちらかがかけていても顧客満足度というのは高くなりません。どんなにすばらしい料理を出しても、注文から料理提供までの時間が5時間であれば当然顧客満足度は低くなります。

さらにこの2つの要素を分解すると「共感性」「柔軟性」「正確性」「迅速性」「安心感」「「好印象」になります。消費者の事前期待に合わせて最適にこの6つの品質を使い分けていけばクオリティが高いものが提供でき、顧客満足度に結び付くという形になります。

また具体的な施策は次のようになります。

1.顧客意見を元に、商品・サービスのグレードアップ

上記にも記載しましたが新規・既存顧客へのアンケート調査、インタビュー等を定期的に行い、様々な意見を集め、現状の商品のリニューアルを図り、常に商品を向上させていきます。

2.顧客満足の数値化

消費者からの御礼・感謝を言われた理由をデータベース化してマニュアル化すれば、今後の対応のレベルアップに結び付きます。

3.丁寧なクレーム対応

アンケート上の高評価のみを鵜呑みにして何も対策をせずに放置していた場合、競合他社の製品だけが改善を重ね、いずれ顧客が自社の製品から完全に離れてしまう恐れがあります。

良い口コミよりも、悪い口コミの方が、その伝搬力が高いことが示されています。

満足した消費者は約3人に話しますが、不満足した消費者はその商品で得た大変を約11人に話すと言われています。

例え問題が発生しても解決されれば消費者の満足度が上昇し。問題に遭わなかった顧客よりも、問題に遭って、その問題が万全に解決できた顧客の方が満足度は高くなります。

引用 JDパワー&アソシエイツ2003年米国ホテル顧客満足度調査

4.同僚・部下など会社の人達を大切にする。

カスタマーロイヤルティを向上させるために大切なのは、なにも消費者だけではありません。一緒に仕事をしている同僚・部下なども大切です。あなたの部下・同僚が会社を愛し、さらに仕事を愛していれば、自然と顧客のことも愛するようになります。

そうなると、自然と部下の間で顧客目線にたった活発な意見交換が見られるようになります。

従業員満足度(ES)=顧客満足度(CS)という公式が成り立ちます。

4.6 消費者にNoというべき場合もある。

いつも消費者が言ってくることが正解ではなく、顧客の期待に添えないときは素直に伝えることです。どんな大企業でもすべての要求に応えることは不可能です。

ただ頭の念頭に入れてほしいのが、消費者にNoと伝えるのとサポートの怠慢は紙一重です。また消費者を「お客様」と神様扱いすると上下関係ができてしまい、適切なフィードバックをもらいにくくしてしまいます。

4.7 なぜ消費者は他のサービスに乗り換えるのかを理解する。

あなたの考えた商品はほとんどの場合競合となる商品があります。

あなたが考えている以上にユーザーはあなたの商品に見切りを簡単につけます。

4.8 商品力=カスタマーサポート力

グロースしたプロダクトは狂ったようにサポートをし続けた

By YCombinator

単に商品のスペックだけでは消費者は満足しません。

サポートにより消費者の満足度を高めることが収益の増加になります。

満足度が高いと次のアクションを消費者はとってくれます。

1.利用し続けてくれる

サポートも含めて良い商品を提供できれば、顧客の満足度やあロイヤリティが高まり継続利用する可能性が向上します。

2.よりお金を出してくれる。

満足度の高い顧客は、さらに機能が備わったプロダクトを買ってくれたり、別の商品を買ってくれたりします。

3.新しいお客を招き入れてくれる

商品によって高い満足度を手にいれたユーザーはSNSや自分のブログなどに書き込んだり、知人、友人に口コミを広めてくれる。

※B2Bにおいての購買フローの84%が紹介から始まります。

引用 Edelman Trust Barometerのリサーチ

顧客の成功=あなたの商品の収益の要になるということです。逆にどんなに商品において特許などをとったとして誰も作れない商品になってとしても,「サポート体制がない」=「競合優位性がない」といっても過言ではありません。

また満足度は常に最高を求めることを念頭においといてください。ほどほどの満足とでは、顧客の維持や紹介による顧客獲得は望めません。

引用 takaaki Umada「カスタマーサポートのことは嫌いでも、カスタマーサクセスは嫌いにならないでください」

まとめ 「商品力がどんなものより一番大事」

営業やプロモーションにどんなに力をかけても、タイプライターは今現在売れません。商品を時代に沿ったものに変え、常に価値を高め続けることが必要となってきます。

ここまでSNS、検索エンジンが普及・発達した現在、粗悪な商品、

強引な営業スタイル、実際の商品価値とはかけはなれた価値を謳ったプロモーションなどはあっという間にインターネット上に悪い評判として広がるでしょう。一度残った評判はインターネットからはなかなか消すことはできません。

あなたの考えた商品が一人でも多くの消費者に幸福を与えますように。

BOXILとは

BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」、ビジネスメディア「BOXIL Magazine」、YouTubeチャンネル「BOXIL CHANNEL」、Q&Aサイト「BOXIL SaaS質問箱」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。

BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。

- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!

- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!

- 約800種類のビジネステンプレートが自由に使える!

BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。

BOXIL SaaS質問箱は、SaaS選定や業務課題に関する質問に、SaaSベンダーやITコンサルタントなどの専門家が回答するQ&Aサイトです。質問はすべて匿名、完全無料で利用いただけます。

BOXIL SaaSへ掲載しませんか?

- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※

- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供

- 累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心

※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査