自社製品やサービスの認知度を獲得し、購買行動につなげたいマーケティング・広報担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事ではそんな方のために、記事広告の特徴、目的によって異なる広告の活用パターンやネイティブ広告との違い、認知・関心・購買といった一連のマーケティング戦略で捉えるPRについて紹介していきます。

- 月間600万PVのビジネスメディア

- 感度の高いビジネスリーダーへ訴求

- 30〜50代の男性ビジネスパーソンにリーチ

記事広告とは

記事広告とは、企業やブランドが特定のメディアに掲載する広告形式の一つで、記事の体裁を取った広告を指します。ビジネスメディアやまとめサイトと提携しながら宣伝を行う意味から、タイアップ広告と呼ばれることもあります。

広告でありながら、通常の記事と同じ形式やトーンで書かれるため、読者にとって自然に情報を受け取れるのが特徴です。記事広告は、Webサイトや雑誌、新聞など、さまざまな媒体で利用されています。

記事広告では、広告であることを明示するために、「PR」や「広告」といった表記がされることが一般的です。

記事広告の内容は、単なる宣伝にとどまらず、読者にとって有益な情報を提供することを目的としています。そのため、製品やサービスの魅力を伝えるだけでなく、関連するトピックや知識を深掘りする形で展開されることが多いです。また、記事広告は多様な形式で展開できる柔軟性があり、企業ごとに独自のスタイルで発信が可能です。

一般的に記事広告の目的は宣伝やブランディングにありますが、媒体や種類によっては記事を使って直接 コンバージョン ( 見込み客 ・ リード )を獲得するものもあります。

記事広告とステマの違い

ステマ(ステルスマーケティング)とは、広告であることを隠し、あたかも中立的な意見やレビューのように装う手法です。

記事広告には「PR」「広告」といった表記が記事タイトルや冒頭に記載されますが、ステマは消費者に広告だと気づかれないようにするため、広告表記がありません。日本では、消費者保護の観点から、2023年年10月1日から景品表示法違反となっています。

※出典:消費者庁「 令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 」(2024年12月10日閲覧)

記事広告とネイティブ広告との違い

記事広告の詳細に入る前に、違いをよく比較されるネイティブ広告について紹介します。

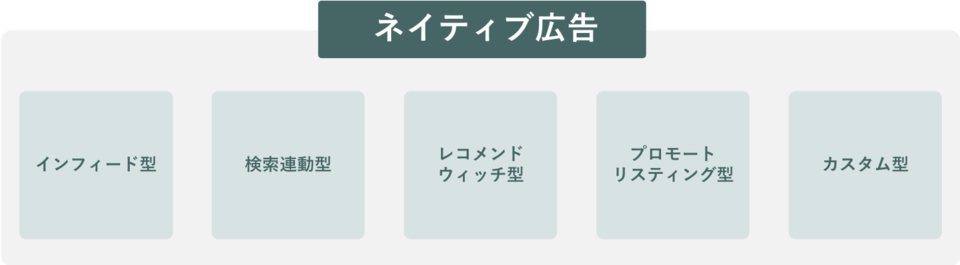

ネイティブ広告・記事広告ともに、メディアの中で記事や検索結果と同様に表示される広告ですが、階層が異なります。

上記のようにネイティブ広告とは概念であり、その中に記事広告やインフィード広告、リスティング広告(検索連動型)などがあります。それぞれを次で詳しく解説していきます。

ネイティブ広告の5つの種類と特徴

ネイティブ広告の種類は大きく5つあります。もしかしたら日常的に目にしていることも多いかもしれません。

| 種類 | 表示場所 | コンテンツ形式 |

|---|---|---|

| インフィード型 | SNS・アプリ・メディア | テキスト・バナー・動画 |

| 検索連動型 | インターネット検索時 | テキスト |

| レコメンドウィジェット型 | メディア・ニュースサイト | テキスト・バナー+記事コンテンツ |

| プロモートリスティング型 | EC・ポータルサイトなど | テキスト・バナー・動画 |

| カスタム型 | 上記に属さないカスタム形式 | 代表例:LINEスタンプ・記事広告など |

カスタム型広告は、上記の4つに該当しない形式の広告配信となりますが、イメージがしやすい例としてはLINEスタンプがあります。

LINEスタンプの作成を実施する目的は、直接的にユーザーの認知や購買行動を喚起させるためというより、ファン獲得に向けたブランディングに近い施策です。

記事広告の目的

記事広告の目的は、単純な製品やサービスの宣伝以上の効果を狙う点にあります。記事広告の主な目的を解説します。

認知獲得・潜在ニーズ喚起

記事広告と聞いて一番イメージしやすいのが、潜在顧客に向けたニーズ喚起でしょう。

自社製品やサービスのターゲット層と近いユーザーを保有している媒体に配信することで、現在リーチしきれていない顧客層に短期間でアプローチできます。

・利用場面

ニーズ喚起型の目的で実施する場合は、「自社製品に対して持って欲しいイメージを伝えたい」「プロダクトの新たな世界観を伝えたい」「課題に対する改善策として想起させたい」といった場合で有効です。

・指標とデメリット

記事広告の特徴ではありますが、直接的なコンバージョンの集計や効果の判定がしづらい部分があります。追う指標はPV数にはなりますが、特定のリンクのクリック率(遷移数)や問い合わせ数の変化をウォッチしてみましょう。

コンバージョン獲得

一般的に、記事広告の利用目的はブランディングや潜在ニーズの喚起です。しかし、コンバージョンを直接狙うコンバージョン獲得目的の記事広告も存在します。

・利用場面

BtoBのビジネス向けのメディアで、「続きを読む」や「お役立ち資料をダウンロードする」といったボタンを見たことがある方もいるのではないでしょうか。ブランディングの側面もありますが、

リードジェネレーション

を目的とした場合に有効な施策です。

・指標とデメリット

一度に多くの見込み客を獲得することがメリットのため、コンバージョン数が指標です。ただし、会員に対してプッシュ型でのアプローチとなるため、課題認識はありますが、少しライトなリードになることもあります。

リスティング広告やオーガニックでのリードより数は稼げますが、瞬間的に多くのリード発生が予想されるため、社内の インサイドセールス や営業との連携・ MAツール の活用など、中長期での実施が理想といえるでしょう。

そのため施策の際は、単にコンバージョン数を追うのではなく、目標の商談件数をKPIとして仮置きしながら行う必要があります。

ブランディング(業界での地位確立)

潜在ニーズ喚起と少し切り分けが難しいかもしれませんが、ブランディングの場合はニーズに訴求するというよりも、自社製品や会社自体の認知度・地位向上が目的です。

とくに、権威のあるメディアに掲載される記事広告は、そのメディアの信頼性を借りて、広告主自身の信頼性を高める効果が大きいでしょう。

また、記事広告が読者にとって役立つ内容であれば、企業そのものへの好感度が向上し、長期的な信頼関係の構築に寄与します。

・利用場面

そのため、製品やサービスにフォーカスした内容ではなく、社風や会社の取り組みを通したコンテンツ発信を行うこともあります。

直接的に自社を売り込むことはしていないため、直近での顧客獲得といった成果は求めづらいです。会社の知名度を高め、事業パートナーや販売チャネルの開拓につなげることで、結果的には売上貢献の期待ができます。

・指標とデメリット

たとえば、数年前から「1on1・

ノーレイティング

」という言葉が流行っていますが、直接的な顧客獲得は望みにくいかと思います。しかし上記のワードについて調べているとYahoo!にたどり着くため、採用や会社のブランディングの意味では効果があるはずです。

弊社の取り組みでいえばSaaS業界に関する調査レポートをリリースをしています。この場合も直接的に自社サービスの見込み客となりうるユーザーを獲得できるわけではないですが、業界に関する情報をまとめていくことで自社の立ち位置やブランディングにつながっています。

弊社で運営している ボクシル についてはSaaS製品・BtoBサービスに関する比較・口コミサイトです。調査レポートを見た!といった内容での問い合わせは多くはないですが、情報を見た企業様から紹介をいただき、見込み顧客や事業パートナーが増える結果につながっています。

記事広告の効果

記事広告は、適切に運用されることで多くの効果をもたらします。

認知拡大と関心の喚起

読者は記事広告を通じて、製品やサービスについて初めて知ることが多くあります。広告と認識されにくい形式であるため、自然と興味を引き出す効果が大きいです。

また、読者が普段接しているメディアに掲載されることで、読者が自然に情報を受け入れる状況が作り出されます。

見込み客の育成

単なる広告バナーやテキスト広告と異なり、記事広告は詳しい情報を提供できます。これにより、購買に向けた意思決定を支援し、見込み客を顧客へと育てる リードナーチャリング の役割を果たします。

とくに、教育的な内容や専門性を持った情報が含まれる記事広告は、読者との信頼関係を築く一助となるでしょう。

広告のシェア効果

役立つ内容やおもしろい内容が含まれている場合、記事広告はSNSなどでシェアされることがあります。このシェアによって、さらなる露出と関心を集めることが実現できます。とくに、話題性のある内容や感情に訴える内容を含む記事広告は、自然な形で拡散されやすいでしょう。

記事広告の種類

記事広告には、いくつかの種類があります。それぞれの形式に応じて適切な選択を行うことが重要です。

一般記事

企業やブランドが提供する情報を通常の記事形式で紹介する記事広告です。

特定の製品やサービスについて深掘りしながらも、一般的な記事のようなトーンで執筆されるため、広告と気づかれにくい特徴があります。この形式は、読者に自然に情報を伝えたい場合に適しています。

インタビュー形式

企業の代表者や製品開発者、または著名人へのインタビューを通じて、製品やサービスの背景や魅力を伝える形式です。

話者の個人的な視点やエピソードを交えることで、読者の共感を得やすくなります。これにより、製品やサービスに対する信頼性を高める効果が期待できます。

メディアミックス型

動画や音声、インタラクティブなコンテンツを組み合わせた形式です。

複数の媒体を活用することで、視覚や聴覚を刺激し、読者の興味を引きつけます。SNSやWebサイト、動画プラットフォームと連携させることで、高い拡散効果が期待できます。

ユーザー参加型

クイズやアンケート、投稿型キャンペーンを通じて読者が直接参加できる形式です。

読者が楽しみながら情報を得られるため、エンゲージメント率が高まります。たとえば、参加者の投稿をもとに記事を作成する形式は、読者とのつながりを強化する手段として有効です。

体験レポート形式

ライターや第三者が実際に製品やサービスを利用し、その体験を詳細に報告する形式です。

具体的な使用感や効果を伝えることで、読者が自身の利用シーンを想像しやすくなります。とくに、消費者が抱える課題やニーズに対して具体的な解決策を示す記事は、高い関心を引きやすいです。

SEO対策形式

SEO対策形式の記事広告は、特定のキーワードを意識して構成され、検索エンジンでの上位表示を狙う記事広告です。

この形式は、長期的なトラフィックの獲得を目指し、質の高いコンテンツを提供することが求められます。適切なキーワード戦略を用いることで、潜在顧客にリーチしやすくなり、結果としてブランドの認知度向上やコンバージョン率の向上に寄与します。

記事広告のメリット

記事広告の最大の利点は、読者に自然な形で情報を届けられる点にあります。具体的には次のようなメリットがあります。

読者との親和性

記事広告は通常の記事と似た形式を取るため、読者にとって違和感がありません。これにより、情報を知りたいユーザーへ違和感なく広告を提供できます。

さらに、特定のテーマやニーズに合わせて記事を作成することで、読者の関心を引きやすくなる特徴もあります。

メディアの第三者性(信頼度)の価値

製品リリース直後や新製品を扱う場合、だれも製品を知らないため認知度は低く、購買に至る導線は非常に少ない状態です。

その際、記事広告を出稿することで、信頼を獲得しているメディアのユーザーに向けて、自社のサービスや製品をPRできることが大きな利点といえます。

また製品の購入検討をする際の判断ポイントとして、企業側が発信している情報ではなく、口コミや評判・事例などを見ている担当者の方も多いかと思います。

情報発信が自社なのか、はたまた第三者なのかによって受ける印象は変わるため、メディアに出稿し、自社とは違った立ち位置で取り上げてもらうことは非常に重要です。

SEO・検索結果の上位に表示されることも

さまざまなコンテンツを提供しているメディアでは、ドメインパワーも強力なため検索結果の上位に表示されることもあります。実際に、弊社の記事広告コンテンツでも検索上位に表示されているものがいくつかあります。

検索エンジンに最適化された記事広告は、掲載後も一定期間アクセスを集める可能性があります。これにより、短期的な広告とは異なり、長期的な効果が期待できるでしょう。

また、過去の記事が検索エンジンを通じて再び注目されることで、新たなリードを獲得できる可能性もあります。

記事広告のデメリット

一方で、記事広告にはいくつかの注意点も存在します。

広告と認識されにくいリスク

読者が広告であることに気づかない場合、後から広告であったとわかると信頼を損なう可能性があります。これを防ぐためには、広告であることを適切に明示する必要があります。また、過度に広告的な内容にならないようコンテンツのバランスを取ることが重要です。

制作コストと時間

記事広告は単なる広告バナーよりも制作に時間と費用がかかります。記事の内容やデザインに高いクオリティが求められるため、慎重な計画が必要です。また、メディアとの調整や編集作業に時間がかかる場合があります。

効果測定の難しさ

記事広告は他の広告形式に比べて、効果を正確に測定することが難しい側面があります。直接的な購入数ではなく、ブランド認知度の向上を目的とする場合、定量的な評価が困難になることが少なくありません。そのため、トラフィックやエンゲージメントのデータを活用することで、一定の指標を得るようにしましょう。

記事広告の掲載までの流れ

記事広告の掲載・出稿プロセスは、次の手順を経て進められます。

1. 目的とターゲットの設定

記事広告を成功させるためには、まず目的を明確にすることが重要です。広告主は自社のサービスや製品の認知拡大、購買促進、またはブランドイメージの向上といった目的を設定します。その際、ターゲットとなる読者層を具体的に定義します。

たとえば、特定の年齢層や興味関心を持つ人々を想定することで、より効果的な内容が作成可能です。この段階では市場調査データや既存顧客の情報を活用することが求められます。

2. メディアの選定

次に、広告を掲載するメディアを選定します。掲載先となるメディアは、ターゲット読者層と合致している必要があります。紙媒体やWebメディア、SNSなど、媒体ごとに特性が異なるため、それぞれの強みを考慮しましょう。

Webメディアを選ぶ場合、SEO対策が施されているか、読者層が十分にアクティブであるかを確認します。紙媒体の場合は、発行部数や購読者層の属性が参考になります。

3. 記事の企画・構成

広告主は、記事のテーマや内容をメディア側と協議します。この段階では、製品やサービスの特徴や強みを、自然に読者に伝えるための企画が重要です。記事の構成案を作成し、具体的なメッセージやトーンを明確にします。

記事の内容は、広告であると感じさせず、読者の興味を引くものでなければなりません。そのため、ストーリー性や実用性を盛り込むことが求められます。

4. 記事の制作と編集

企画が固まったら、実際に記事を制作します。通常はメディアの編集者が、読者の関心を引きつけるように文章を執筆し、情報の正確性や信頼性を担保するため、事実確認やデータの裏付けも行います。

文章の作成後、メディア側で校正や編集を実施。読者にとって読みやすいデザインやレイアウト、適切な画像の選定もこの段階で行われます。

5. 記事広告の掲載

完成した記事がメディアに掲載されます。Webメディアの場合は、記事の公開日時や表示位置が事前に決定されることが多いです。一方、紙媒体では、発行日の前後で確認作業が行われます。

読者の目に触れるタイミングを考慮し、効果が最大化されるよう調整されます。この際、SNSなど他のチャネルでの記事シェアや追加のプロモーションが実施されることも多いです。

6. 効果測定と改善

記事広告の掲載後は、その効果を測定します。Webメディアでは、アクセス数や滞在時間、クリック率などのデータを分析。紙媒体の場合は、読者アンケートや販売データを活用します。

これらのデータをもとに、次回の広告企画や戦略を見直しましょう。改善点を明確にすることで、より高い効果が期待できます。

記事広告の料金相場

記事広告の料金は、メディアの知名度/月間閲覧数(PV)/ターゲット層/掲載期間などによって大きく異なります。一般的な相場として、1記事あたりの制作・掲載費用は約100万円から200万円程度が目安です。しかし、メディアのブランド力やユーザー層の購買力が高い場合、1PVあたりの単価が上昇し、結果として料金が高くなることもあります。

記事広告の費用は、メディアへの掲載料に加えて、記事の作成費用(取材/ライティング/編集など)が請求されます。

記事広告に注目するべき理由

Webマーケティングの領域では、リスティング広告やディスプレイ広告など、数値を可視化しニーズの高い場所に場所を探し当て、最適化を行うのが一般的です。

マーケティング担当者としてはニーズの顕在化した顧客をいかに刈り取るかがポイントになるため、「成果指標が見えにくく、見込み獲得に直結しにくい記事広告には手を出しづらい」のが本音ではないでしょうか。

結果、ブランディングも大切であるとの感情は持ちつつも、効果が見える施策をメインにしていることも多いかもしれません。

記事広告で考えるべきポイント

紹介してきたように、記事広告は基本的に潜在層向け施策のため、直接コンバージョンが出にくいのは当然ではあります。ブランディングで検討すべき部分は、購買プロセスの中で顧客の態度変容をいかに促すかが重要です。

態度変容を促すためには カスタマージャーニー を描き、どんな接点を持った場合にコンバージョンになるのかを意識する必要があります。

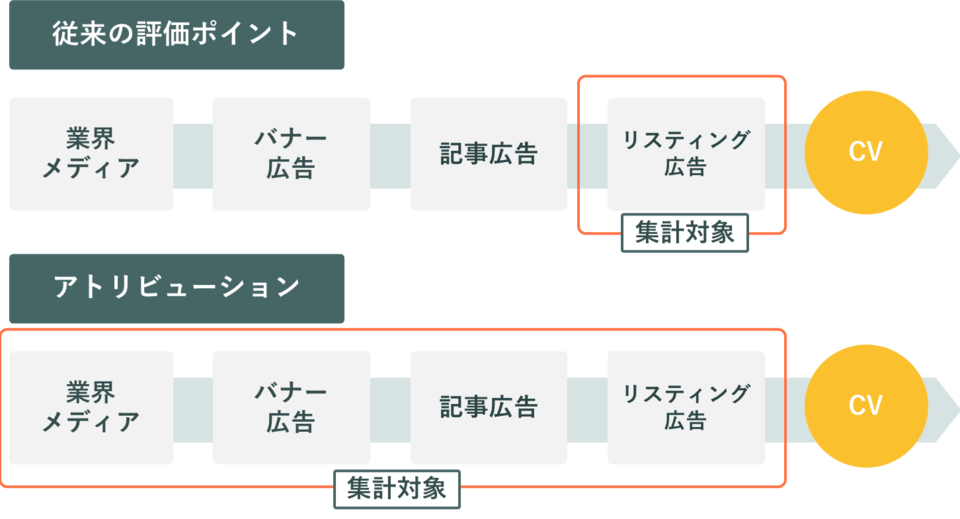

また施策の振りかえりとしては、PV数やクリック数などの定量数値だけでなく、間接効果を測る手法としてアトリビューション分析も実施すべきでしょう。

上記のように、広告接触時にはクリックせずコンバージョンしなかったユーザーが、別ルートでコンバージョンした数を測るのがビュースルーコンバージョンです。

間接効果も加味してみると、見えている成果単価よりも大きくCPAが下がっていたケースはよくあることです。

顕在顧客の刈り取りだけでは限界の見えるマーケティング

Web上でのマーケティング施策が一般的になり、顕在顧客の獲得はレッドオーシャンになり獲得単価は高騰、アプローチできる顧客数は限られているはずです。

実際に、リスティングやSEOなど、オンライン施策でリードがある程度獲得できているマーケティングご担当者様からは、取り尽くした感があるといったお声を耳にすることもあります。

顕在化した顧客を刈り取るだけのマーケティングでは、市場ニーズの変化を待たなければ頭打ちが来てしまうことが予想されます。

ブランディング×マーケ | ニーズ喚起によるブレークスルー

刈り取りマーケティングだけに依存しないためには、ブランディングとマーケティングの役割分けを意識し、間接効果も加味した横断施策が必要ではないでしょうか。

- ブランディング:潜在顧客へのアプローチで顧客を振り向かせる

- マーケティング:顕在化した顧客を刈り取る

ブランディングとマーケティングの施策と役割を2つにわけ、認知〜見込み獲得を一連の活動として実施できれば見込み顧客の頭打ちを気にしなくて済むだけでなく、顕在化したレッドオーシャンでの戦いを避けられるようになるでしょう。

刈り取り型のマーケティングを脱却し、ブルーオーシャン市場の新たな顧客開拓を検討してみてください。

BOXILとは

BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「 BOXIL SaaS 」、ビジネスメディア「 BOXIL Magazine 」、YouTubeチャンネル「 BOXIL CHANNEL 」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。

BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。

- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!

- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!

- 約800種類の ビジネステンプレート が自由に使える!

BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。

BOXIL SaaSへ掲載しませんか?

- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※

- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供

-

累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心

※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査

-e1766989603880-300x146.jpeg)

![セキュアSAMBA導入事例:株式会社名鉄百貨店 様 大容量データをメール共有することの手間やミスが減り、100社様とのデータ共有も簡易化されました。 [PR]](https://boxil.jp/mag/wp-content/uploads/2026/01/導入事例-300x158.png)