リードジェネレーションのサービスには多くの種類があり「どれを選べばいいか」迷いますよね。後から知ったサービスの方が適していることもよくあります。導入の失敗を避けるためにも、まずは各サービスの資料をBOXILでまとめて用意しましょう。

⇒

リードジェネレーションのサービスの資料をダウンロードする(無料)

インバウンドマーケティングとは

そもそもインバウンドマーケティングとは、「検索エンジンやSNS、コンテンツマーケティングを活用し、潜在顧客が自ら情報を見つけ、関心を持ち、最終的に購買につながるマーケティング手法」を意味します。

検索エンジンやSNSの発展にともなって新たに現出してきたビジネススタイルです。自発的に行動するユーザーに対し、企業が情報を提供することで関係性を構築し、顧客として育成するのを目的としています。

企業が売りこみたいと思う対象が、みずから企業に対してアプローチを行うため、インバウンド(外から内へ流入する)と名づけられました。この記事では基礎的なインバウンドマーケティングの知識から、具体的な方法、費用まで徹底的に解説します。

- 月間700万PVのビジネスメディアで広くリーチ

- 10,000件/月を超えるリード件数

- 「法人向け」に特化した紹介メディア

なぜインバウンドマーケティングが必要なのか

ではなぜインバウンドマーケティングの需要が高まっているのでしょうか。たとえば、突然家にセールスマンが訪れて、物を売ろうとしたらどう思うでしょうか。追い返すことはないものの、少なからず嫌悪感や不信感を抱くでしょう。

インターネットの普及が目覚ましく、情報が溢れ返っている時代に自分が求めていないものやサービスをすすめられることは、不快でしかありません。このように現代では従来の営業方法によるアプローチは、効果を期待できないのが現状です。また近年は顧客の行動自体が変化していることも、大きな影響があります。

現在のユーザーはBtoB・BtoCに限らずほとんどが、何かを購入・導入したい場合まずネット上で関連する情報を収集します。資料の問い合わせや電話といった行動を取るときには、大まかな比較や検討が終了しているため、この前段階で顧客の視界に入らなければ検討すらしてもらえません。だからこそ企業はユーザーが情報収集を行う段階から、いかに認知してもらい興味関心を引けるかが重要視されています。

インバウンドマーケティングの目的はここにあり、ユーザーが求める情報やサービスを見極め、最適なタイミングで提供することで、他社よりも優位に立てる戦略として注目を集めています。

インバウンドマーケティングのメリット

インバウンドマーケティングを行うことで得られる効果としては、主に次のものが挙げられるでしょう。

- 費用対効果に優れている

- データを分析して活用できる

- 営業活動の効率を高められる

- 情報拡散に期待できる

- コンテンツを資産として蓄積できる

費用対効果に優れている

インバウンドマーケティングでまず考えられるメリットとして、費用対効果の高さが挙げられます。前述したようにインバウンドマーケティングは、自社サイトやSNSなどから情報やコンテンツを発信し、ユーザーがアクセスするのを待つ方法です。

そのため必要なのはコンテンツの制作費用や、ユーザーと継続的にコミュニケーションを行うための費用であり、広告や展示会などを利用する場合と比べて大幅にコストを抑えられます。また集客したユーザーはほぼ全員が自社に関連した分野や商品に興味関心があるため、最終的な購入・成約につながりやすく、総合的な費用を考えてもメリットは大きいと言えるでしょう。

データを分析して活用できる

インバウンドマーケティングは、詳細なデータが残るためこれを分析して活用できるのもメリットです。広告やDMといった方法の場合、認知度は高められるものの、ユーザーが何に惹かれどういったメディアを経由したか、といった詳細までは分析できません。

しかしインバウンドマーケティングでは、Web解析ツールを利用するとユーザーがサイトにアクセスした際どのような行動を取ったかといった情報まで細かく記録、収集して分析可能です。これにより、どういったコンテンツがユーザーに求められているかが判断でき、コンテンツ・マーケティング戦略の改善や、さらに効果的な施策を打てるようになるでしょう。

営業活動の効率を高められる

インバウンドマーケティングは、営業活動を効率化する効果にも期待できます。インバウンドマーケティングは、前述したように自社のサービスや業界に興味のある見込み顧客を集客する方法です。またそこから定期的にコミュニケーションを取り、購入意欲が高まった段階で営業へと引き渡されます。

営業担当者は1からユーザーと関係性を構築する必要がなく、購入・成約の可能性が高いユーザーに対し、優先的に対応可能です。不特定多数にアプローチする手間も省けるため、負担を減らして効率的に売上を上げられるようになるでしょう。

情報拡散に期待できる

インバウンドマーケティングで良質なコンテンツが制作できれば、情報拡散が期待できるのもメリットです。人は質のいいコンテンツを見つけると、これを人にすすめたり共有したりしたくなります。また近年はSNSを中心に情報を共有・拡散できる方法も豊富です。

良質なコンテンツは、広告費をかけずとも共有・拡散され自然と多くの人の目につきやすいため、集客にもおおいに役立つでしょう。また顧客となった人物が商品・サービスをいいものだと感じれば、知人・友人にサービスを広めてくれる可能性も高く、新たな顧客の獲得にもつながります。

コンテンツを資産として蓄積できる

制作したコンテンツを、資産として蓄積できることもメリットの1つです。インバウンドマーケティングの基本は、ユーザーにとって有益な情報を提供することです。

ユーザーのために有益なコンテンツを作成すればこれは資産となり、継続的にコンテンツを制作し続ければ多くの資産を増やせ、有効活用できるようになるでしょう。これはコスト面とあわせて大きなメリットと言えます。

インバウンドマーケティングのデメリット

インバウンドマーケティングにもデメリットは存在します。主なデメリットは次のとおりです。

- 効果が表れるまで時間がかかりやすい

- 人的リソースを確保する必要がある

それぞれ詳しく解説します。

効果が表れるまで時間がかかりやすい

インバウンドマーケティングのデメリットとしては、効果を発揮するまでに長い時間を要することが挙げられます。インバウンドマーケティングは、ユーザーがみずから情報を探しに来るのを待つのが基本的なスタンスです。また接点をもち始めてからも継続的にコミュニケーションを行って信頼関係の構築や、検討の度合いを図る必要があるでしょう。

インバウンドマーケティングでは通常、効果を実感できるまで3か月から半年程度かかるともいわれています。この期間の人的コストを含めた、投資費用に対する成果の予測が立てにくいため、長期的な目線で根気強く活動を行わなければなりません。

人的リソースを確保する必要がある

インバウンドマーケティングを行う場合、コンテンツは必要不可欠であるため、人的リソースを確保しなければならない点も課題の1つです。インバウンドマーケティングは、有益なコンテンツによって信頼関係を構築し、自社の商品・サービスに誘導するのが基本です。

そのためには質の高いコンテンツを継続的に制作する必要があり、ある程度の人的リソースは確保しなければなりません。また制作したコンテンツも、定期的な情報の更新や内容の修正が必要になるため、これらすべてに対応するためには、運用体制を構築した方がいいでしょう。

インバウンドマーケティングの流れと手法

次にインバウンドマーケティングの具体的な流れや、それぞれの場面に適した手法について説明します。インバウンドマーケティングにおいて、消費者のニーズを汲み取ることは何よりも重視しましょう。消費者のニーズによって取るべき対処が変化するからです。

具体的には次のとおりです。

| 順番 | 方法 | 手法の例 |

|---|---|---|

| 1 | 認知を獲得 |

SEO

ソーシャルメディア |

| 2 | 理解を促進 | ランディングページ フォーム ホワイトペーパー セミナー |

| 3 | 比較用に情報を発信 | メール |

| 4 | リピート、口コミを促進 |

マーケティングオートメーション

ポイント、クーポン |

それぞれの段階について、詳しく紹介しましょう。

認知を獲得

まだニーズが顕在化しておらず潜在顧客に「見つけてもらう」状態です。消費者が情報収集を行っていない段階であるため、この状態で物やサービスを積極的に発信しても、興味をもってもらえる可能性は非常に低いです。

手法の例

対象となる消費者が何に興味をもっているかを考え、ブログやソーシャルメディアで情報を発信しましょう。あくまで準備段階であるため、PV(ページの閲覧数)といった数字を気にする必要性は低いと言えます。

SEO

SEOとは、検索エンジンでの可視性を高め、ターゲットとするユーザーに適切なコンテンツを届けるための最適化施策のことです。PVを重視する必要性は低いといっても、漫然と情報を発信するだけではターゲット層に認知してもらえません。このとき重視するべきなのが、Googleの検索結果における各サイトの順番です。

自身で検索する場合を考えてもわかるように、Googleの検索結果で上位に表示されるコンテンツほどクリックされる可能性が高く、多くの人にコンテンツを見てもらえます。そのためターゲットが欲している情報や打ち込むキーワードを予測し、このキーワードをうまくコンテンツに盛り込むことで、顧客が自然と自社サイトにアクセスしてくれるよう対策しましょう。

ソーシャルメディア

ターゲットが欲している情報を予測する際、どのようなソーシャルメディアを使っているかも予測し、シェアを促す仕組みもつくりましょう。

こうすることで、ユーザーは気に入ったコンテンツをシェアしてくれるようになります。また拡散が期待できるだけでなく、顧客へと導くエンゲージメント(つながり)をユーザーと共有できます。

理解を促進

ニーズが顕在化し、消費者が情報収集を開始している段階です。課題の存在を自覚し、改善方法や解決策を理解してもらうのが重要です。

手法の例

メルマガ、eBookなどを活用してコンテンツの紹介を行います。多くの消費者は、似たような状況にある別の消費者の意見や評価が気にする傾向があるため、口コミや導入事例などを含めて発信するといいでしょう。顧客になりつつある消費者の信頼を獲得することに重きを置きましょう。

ランディングページ(LP)

有用なコンテンツを提供することによって、商品やサービスへの興味が増してきたユーザーは、次のアクションへと段階を進める可能性が大きくなるでしょう。

これを自然に促すためには、ランディングページへ誘導し、資料請求するためのCTA(Call to Action)ボタン設置で次のステップへと誘導します。ランディングページとは広告用のWebページのことで、チラシのように1ページで大きく商品・サービスを紹介します。

ここで資料を提供するためにユーザーの氏名やメールアドレスといった情報を入手すれば、 リード (見込み顧客)獲得が可能です。ただしここで十分にユーザーの興味を引かなければならないため、ランディングページのつくり込みにも十分な注意を払う必要があるでしょう。

フォーム

ユーザーをランディングページまで誘導できたら、リードとしての情報入力を行ってもらわねばなりません。この役割を果たすのがフォームです。しかし、リード情報を詳細に得たいからといって、入力項目の多いフォームを作成すると、ユーザーが逃げてしまいます。

できる限り簡素なフォームを心がけ、送信ボタンのクリックまで誘導できる工夫が必要です。次の記事ではWeb接客ツールやチャットシステムについてより詳しく解説しています。

ホワイトペーパー

ビジネスにおける ホワイトペーパー とは、自社の商品・サービスとからめ、自社のノウハウやデータを分析し、結果をまとめた資料のことです。ユーザーが指名やメールアドレスといった個人情報を入力すると、ダウンロードできるのが特徴です。

単純に商品・サービスの資料を提供するよりも有益な情報を入手できるため、まだ情報を収集したいユーザーに対してもアプローチできるでしょう。

セミナー

セミナーでは自社で蓄積されたノウハウや知識をもとに、顧客の抱えている課題をどのように解決できるかを教えます。セミナーの内容に自社サービスの内容をからめれば、サービスに対してより興味関心を引きやすくなるでしょう。

セミナーに参加する際に氏名やメールアドレスといった情報を入力してもらうことで、見込み顧客の獲得が可能です。近年はWeb上で完結するセミナー「ウェビナー」も増えており、ユーザーの参加ハードルを下げる方法としておすすめです。

比較用に情報を発信

第3段階は消費者が物やサービスの購入を決めており、競合他社との比較を行っている状態です。自社のサービスの強みをしっかりとアピールし、他のサービスとの差別化を図りましょう。

手法の例

営業部門と密接な関係を意識しつつ、消費者にはできるだけ導入のメリットを理解してもらいましょう。実際に製品を体験できるデモやトライアル、導入事例を集めて消費者を納得させるのがベストです。最も商品力・営業力が試される場面とも言えます。

メール

見込み顧客に情報を提供したからといって、すぐに顧客獲得へとつながるわけではありません。こうした比較検討時期にいる見込み顧客に対して有効なのがメールマーケティングです。

CTAクリックやフォーム入力を通じて得た情報をもとに、有用なコンテンツにフォーカスした メールマガジンを配信 し、顧客との関係性を強化しましょう。

リピート、口コミを促進

最終段階では商品の満足度を向上させ、顧客がリピーターになるように努力しましょう。会員限定といったサービスを打ち出し、より強固な信頼関係を築きます。

手法の例

月額制のサービスであれば解約されないことを目指すのはもちろん、製品に対するサポート体制を確立し、いい口コミが広がるようにしましょう。

マーケティングオートメーション

見込み顧客獲得から育成を経て顧客化に成功したあとは、継続した利用や拡散を望める優良顧客へとシ育てるため、カスタマーエクスペリエンスを提供する必要があります。カスタマーエクスペリエンスとは、商品の購入前後で顧客が体験する驚きや楽しさといった感覚的な付加価値のことです。

こういった体験を提供するにはユーザー個々のニーズを詳細に見極める必要があり、これらのサポートが可能なMA(マーケティングオートメーション)ツールが必要です。名前のとおりマーケティングの作業を自動化できるツールであり、効率的にマーケティングを行えます。

次の記事ではマーケティングオートメーションの紹介や機能比較を行っているため、こちらも参考にしましょう。

ポイント・クーポン

優良顧客への誘導には、エンゲージメント(愛着や好感度)を高めるのが必須であり、自社のファンになってもらう必要があります。ポイント制度やクーポンの配布などは、そうした過程で欠かせない施策の1つであり、柔軟に優待をする必要があるでしょう。

インバウンドマーケティングを構築する方法

インバウンドマーケティングを行う場合、次のような手順で行いましょう。

- 目的・目標を明確化させる

- 自社の現状を洗い出す

- ターゲットの設定

- 手法や戦術を選定する

- PDCAを回す

それぞれの手順を詳しく紹介します。

目的・目標を明確化させる

まずはインバウンドマーケティングを行う目的や、目標を明確化します。目的は活動の指針にでき、目標を立てればこれを達成するために、どういった活動を行えばいいかがわかりやすくなるでしょう。目的の例としては「顧客獲得までのコストパフォーマンスを高める」や、「顧客数を増加させる」といったものが挙げられます。

また目標を立てる場合は、前述した段階に沿った中間目標と最終目標をつくるのが重要です。中間目標を立てることで、達成できなかった場合に原因分析や改善、軌道修正を行いやすく最終目標も達成しやすくなります。

中間目標の例としては「記事コンテンツの◯%をGoogle検索で上位10位以内に表示する」や、「資料請求◯件を達成する」、最終目標では「顧客獲得数◯件を達成する」といったものが挙げられます。ここから期限の設定や予算の配分、具体的なアクションなどへ落とし込んでいきましょう。

自社の現状を洗い出す

次に目標と現状でどの程度の乖離が発生しているかを確認するため、自社の現状を洗い出しましょう。どの程度乖離が発生しているかわかれば、このギャップを埋めるためにどういった行動を行うべきかがわかりやすくなります。具体的に調べる情報としては、リード獲得までにかかっているコストや資料請求の件数、成約率・失注率といった情報です。

すでにCRM(顧客管理システム)や、SFA(営業活動支援システム)といったシステムを導入している場合はここから情報を収集します。もしシステムがなければ、直接部門の関係者に確認して情報を収集しましょう。

ターゲットの設定

次にターゲットの選定を行います。誰に対して情報やコンテンツを届けるかが明確化できれば、具体的にどういったコンテンツをつくればいいかがわかりやすくなるからです。ターゲットを選定する際には、ペルソナを設定するのがおすすめです。

ペルソナとは、自社の商品・サービスを利用する一般的なユーザー像のことを指します。年齢や性別といった基本的な情報はもちろん、職種や趣味、性格といった細かい部分まで1人の人物像をつくり込むのが特徴です。ペルソナを設定すると、ターゲットがどういった課題を抱えているか、どういったコンテンツを求めているかなどがイメージしやすくなり、コンテンツ制作をスムーズに行えるようになります。

手法や戦術を選定する

各段階で具体的にどういった手法や戦術でコンテンツを制作するかを決めます。ペルソナがどういった課題を抱えており、どの段階でどういった情報を求めているかを考えて選定します。「インバウンドマーケティングの流れと手法」で、各段階ごとにおすすめの手法を紹介しているため、そちらもぜひ参考にしましょう。

PDCAを回す

最後に、実際にコンテンツを制作して配信を行い、効果測定や改善などPDCAを回します。インバウンドマーケティングは、ユーザーが求める情報・コンテンツを提供できて初めて効果を発揮する方法です。そのため定期的に見込み顧客の反応や購入・成約に至るまでの各数値を確認し、施策を改善してマーケティングの効果を最大限発揮しましょう。

またこのとき、競合他社の提供するコンテンツと比較するのもおすすめです。内容を比較すればどういった面で劣っているかがわかりやすく、コンテンツをよりよいものにできます。

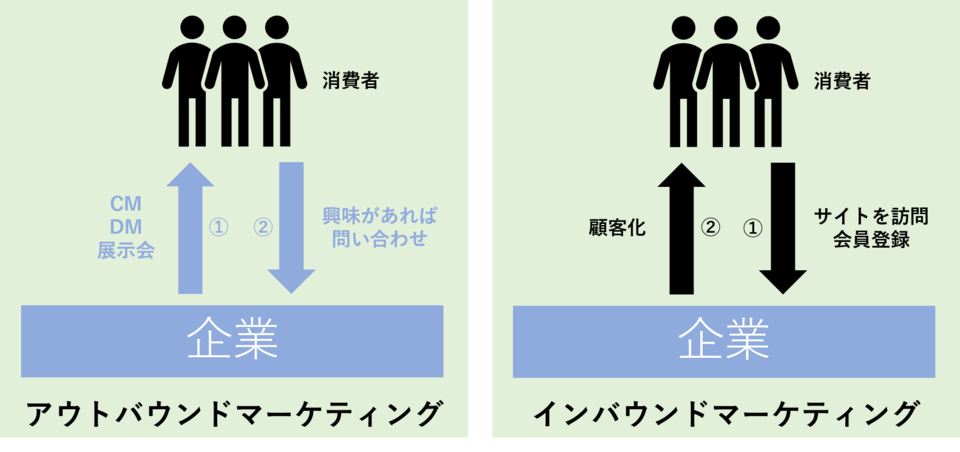

アウトバウンドマーケティングとの違い

ここまで、インバウンドマーケティングの説明を行ってきました。ここからはインバウンドマーケティングと対をなすアウトバウンドマーケティングとの違いを解説します。

アウトバウンドマーケティングとは、「広告や展示会、DMなど不特定多数に対して営業活動を行い、顧客を増やす方法」のことをいいます。

顧客獲得方法

アウトバウンドマーケティングとインバウンドマーケティングの顧客獲得方法の違いは、企業のものやサービスに興味があるユーザーを自分から探しに行くか、ユーザーが来るのを待つかです。

アウトバウンドマーケティングの場合、みずから露出を増やすことで多くの人の目に触れて認知度を高め、商品・サービスに興味がある消費者を見つけ出します。しかしインバウンドーマーケティングでは、企業はWeb上にコンテンツやサービスを公開するだけであり、ユーザーがみずから情報を求め、訪問するのを待つだけで顧客獲得ができます。

費用

次に費用面での違いを解説します。不特定多数に向けた大規模な広告活動が必要なアウトバウンドマーケティングとは違い、インバウンドマーケティングで莫大な費用は必要ありません。

インバウンドマーケティングの大まかな必要費用としては

- コンテンツ制作費

- ソーシャルメディアマーケティングの費用

- リードジェネレーション および リードナーチャリング にかかわる費用

の3点がありますが、どれもそれほど費用はかかりません。しかしアウトバウンドは不特定多数が対象であり、ある程度効果を求めると大規模な活動が必要になるため、どういった方法を取るにせよ費用が高額になりやすい傾向があります。

メリット・デメリット

インバウンドマーケティングのメリット・デメリットを踏まえ、アウトバウンドマーケティングのメリットやデメリットと、どういった違いがあるかもチェックしましょう。

アウトバウンドマーケティングのメリット

アウトバウンドマーケティングの場合、対象商品やサービスを認知していない、もしくは興味がない層へもアピールできるうえ、短期間で成果を上げられます。

このため、どのような手法を使用してどのような効果が得られるのか、成果の予測が立てやすく、PDCAサイクルによって改善しやすいでしょう。インバウンドマーケティングでは最低でも効果が出るまで3か月はかかるといわれており、スピードや認知の拡大といった面では、アウトバウンドマーケティングの方が有効です。

アウトバウンドマーケティングのデメリット

すでに解説したとおり、アウトバウンドマーケティングには多くの費用が必要であり、一般的に効果の高さも投じたコストに比例する傾向があります。またコストを投じて施策を行っている間のみ効果が得られるため、継続的な成果のためには莫大な費用が必要なのもデメリットです。

一方インバウンドマーケティングでは、1度コンテンツを作成すればこれを継続的に利用でき成果を生んでくれます。情報の更新・修正といった作業は必要なものの、制作にかかるコストも低くコストパフォーマンスにも優れています。またコンテンツ同士を連携できれば相乗効果にも期待でき、長期的に活動することで、さらに低コストで成果を生みやすくなるでしょう。

コンテンツマーケティングとの違い

コンテンツマーケティングとは、価値のあるコンテンツを創出し、これを見込み顧客に提供することで最終的に顧客になってもらうのを目指す考え方です。インバウンドマーケティングとは非常に似た言葉ですが、厳密にいえば範囲の広さに違いがあります。

インバウンドマーケティングはコンテンツの制作も含め、顧客が主体となったマーケティング全般を指す言葉です。一方コンテンツマーケティングは、コンテンツ制作のみを指す言葉であり、インバウンドマーケティングにおける手法の1つと考えられるでしょう。

アカウントベースドマーケティング(AMB)との違い

アカウントベースドマーケティング(AMB)とは、個人ではなく企業を単位として行うBtoB特化のマーケティング手法です。企業を対象とする場合、意思決定権をもつ人物が重要であるため、こういった層に対して重点的にアプローチを行います。インバウンドマーケティングは、重要度を考えず幅広く顧客の育成を行うための方法であるため、ここに大きな違いがあります。

インバウンドマーケティングの成功事例

ガイアックス

BtoB向けのインバウンドマーケティング支援を行うガイアックスでは、2006年頃からインバウンドマーケティングへの取り組みを本格的に開始しました。

当初は順調に問い合わせ件数は伸びていましたが、2009年頃に月30〜40件程度で頭打ちになります。そこで打開策として行ったのが、自社のもつノウハウを可視化するブログ「ソーシャルメディアラボ」の立ち上げでした。

ブログでは運営していくうえで都度課題となった事項、たとえば顧客の状況に合わせた最適なCTA、ランディングページの最適化と誘導の強化など、細かいチューニング実施。結果的に月の問い合わせ件数は150件にもおよぶといった、大成功を収めました。

Salesforce

SFA や CRM で知られる Salesforce も、自社サイトでコンテンツを作成しインバウンドマーケティングに成功しています。Salesforceでは自社製品に多く触れてもらうことを目的に、「#socialsuccess」と呼ばれるマイクロサイトを12週間で作成し、公開しました。

32のコンテンツ内容は「オリジナル」や、「キュレーション」「コラボレーション」「レガシー」などです。作成を行った外部ブロガーの協力を含め自社SNSやWebサイト、メール/ニュースレター、Googleリスティング広告などを活用してプロモーションを実施しました。

結果的、前年度比80%のトラフィック向上と新規ニュースレター購読者6,500人の獲得に獲得しました。またオリジナルeBookダウンロード数10,000人=リード10,000人を獲得しています。

インバウンドマーケティングを活用して新たな顧客を獲得しよう

インバウンドマーケティングは、今後さらに発展していくと思われます。莫大な広告費を使って広告するよりも、効率的な集客ができるからです。インバウンドマーケティングで最も重要なのは消費者のニーズを理解してきちんと対策することです。万全な準備をして新規顧客獲得を目指しましょう。

月間3,000CV!ボクシル編集長監修『コンテンツSEO完全ガイド』

効率的にリードを獲得したい・サービスのPRをしたい・SEOで検索上位を取りたい、、、といったご要望はありませんでしょうか。オウンドメディアを使ったコンテンツマーティングで効率的に見込み顧客を獲得することが可能ですが、ノウハウがないと何から手をつけて良いかわからないですよね。

「コンテンツSEO完全ガイド」ではコンテンツマーティング、SEO集客に関するポイントや手順について解説しています。

BOXILとは

BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「 BOXIL SaaS 」、ビジネスメディア「 BOXIL Magazine 」、YouTubeチャンネル「 BOXIL CHANNEL 」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。

BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。

- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!

- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!

- 約800種類の ビジネステンプレート が自由に使える!

BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。

BOXIL SaaSへ掲載しませんか?

- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※

- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供

-

累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心

※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査

-e1766989603880-300x146.jpeg)