業務改善とは

業務改善とは、企業活動の業務フローを見直して効率化し、生産性を向上させる取り組みです。

業務改善は、働き方改革やDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するためには不可欠です。いまや業務改善と業務効率化によって、生産性を向上し、競争力を強化することは、日本企業にとって最重要課題となっています。

業務改善の目的

生産性の向上

業務改善の目的は、言い換えれば生産性の向上に他なりません。日本の労働生産性が、主要先進国のなかで最下位であることは毎年報道されており、国内企業にとって生産性の向上は最重要課題となっています。

経費削減

業務改善や業務効率化が進むことにより、残業による人件費の削減や新たな人材採用費用が節約できます。

人手不足への対応

日本の労働人口が減少するなか、さまざまな業界は人手不足に苦しんでいます。業務改善を進めて、少人数でも事業運営ができる体制にすることで、事業の継続や安定したサービス提供が可能になります。

人材定着

業務改善を継続的に実施することで、従業員は無駄な業務や手間のかかる作業から解放され、より価値を感じる業務に集中できるようになります。これにより従業員満足度や従業員エンゲージメントが上がり、離職率が減って人材が定着することにつながります。

競争力の強化

DXや業務改善が推進されることで、企業の競争力が強化されます。危機の際のレジリエンスやグローバル競争にも打ち勝つ、持続可能な競争力強化が可能となります。

業務改善のためのアイデアと手法

業務改善のためには、どのようなアイデアやアプローチがあるのか紹介していきます。

デジタル化

デジタル化では、紙の書類や帳票をデジタルデータに変換して管理したり、オンライン会議で移動時間や費用を削減したりできます。請求書や領収書、契約書をデジタル化して管理すれば、ペーパーレス化につながり、従業員の無駄な出社や管理の手間も減少します。

システム化

ERPや経費精算システムといった業務システムを導入することで、手間のかかる経理業務や仕訳作業を軽減できます。

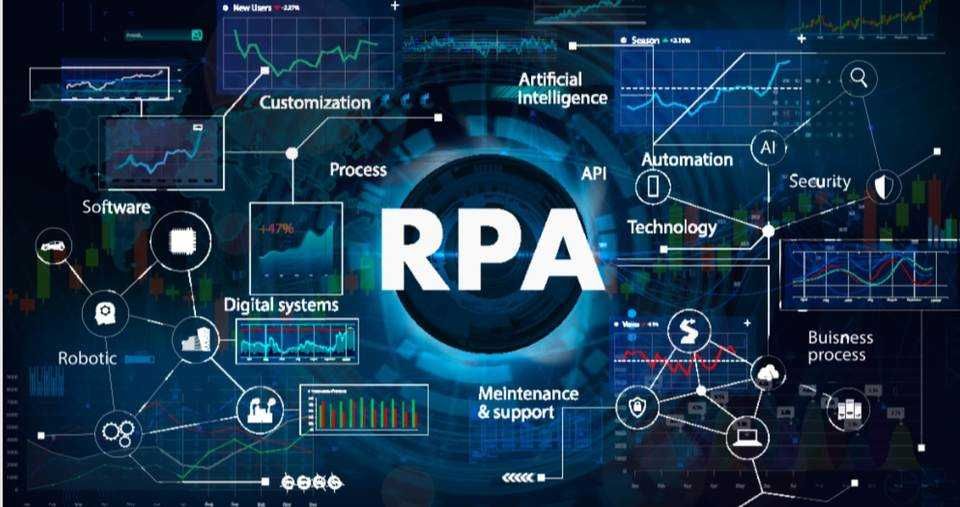

自動化

勤怠管理システムと給与計算システム、会計ソフトを連動させることで、人事労務管理から給与支払いまでの作業を自動化できます。

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を利用すれば、人の手による定型作業を削減でき、業務の効率化につながります。

情報共有

情報共有ツールやナレッジ共有ツールを導入すれば、社内の情報共有がスムーズになり、業務で困ったときやトラブルの際の迅速な解決に役立ちます。業務ツールの効果的な使い方やヒントを共有することで、従業員の業務効率の向上に貢献します。

マニュアル作成

人によってばらつきのある業務フローには、マニュアルを作成して、業務のやり方の標準化を図ります。ミスが出やすいポイントや例外処理などを記載すれば、業務が無駄なくスムーズに進むようになります。

アウトソーシング

業務改善では、人員不足の業務を外部の専門会社にアウトソーシングすることも検討すべきでしょう。営業力が強化され成約率が上がったり、迅速なカスタマーサポートにより顧客満足度が向上したりといった成果も期待できます。

人材育成

eラーニングなどで従業員の自律的な学びの習慣を育むことで、スキルが向上し、業務の効率化と業務改善の効果が期待できます。

健康経営

健康経営で、従業員の健康管理やメンタルヘルスに積極的に投資を行うことで、働き方のパフォーマンスや生産性の向上につながります。

業務改善に役立つフレームワーク

バリューチェーン

バリューチェーンとは、企業活動を個別に分解し、製品やサービスの企画から製造・販売までの各段階の流れと、それを支援する人事労務管理などの業務を、一連の価値の連鎖として示すフレームワークです。

バリューチェーンは、企業の事業セグメントのビジネスモデルを図解でき、すべての従業員にわかりやすく共有できます。

バリューチェーンで、企業活動全体の業務プロセスを俯瞰することで、組織変更や業務廃止、アウトソーシングを含んだ、大枠の業務改善が可能になります。

MECE(ミーシー)

MECE(ミーシー)とは、「Mutually Exclusive and Collective Exhaustive」の略で、モレなくダブりなく物事を考えるためのロジカルシンキングの手法です。

MECEを用いることで、業務や作業のモレやダブりの発生ポイントや原因を明確にし、ムダのない合理的な業務改善につなげられます。

QCD

QCDとは、Quality(品質)、Cost(費用)、Delivery(納期)の頭文字をとったもので、業務改善を行ううえで3つの重要な指標として利用できます。

QCDの3要素は、互いにトレードオフの関係になっており、品質を追求すると費用が上がって納期も延び、費用を抑えたり納期を早めたりすると品質が下がってしまいます。

業務改善に取り組むうえでは、発生する費用、作業工数、品質についてモニタリングできる体制を敷いておくことが重要です。事前にQCDの優先順位を明らかにすることで、パフォーマンスの高い業務改善の実現につながります。

ECRS(イクルス)

ECRS(イクルス)とは、Eliminate(排除)、Combine(結合)、Rearrange(交換)、Simplify(簡素化)の4つの視点から業務改善を行うフレームワークです。

ECRSの、Eliminateで不必要な業務や無駄な慣習を排除し、Combineで複数の部署にまたがる重複業務や作業を結合し、Rearrangeで業務の非効率的なやり方をより効率的な方法に交換、Simplifyで複雑な業務や工程をより簡素化する、考え方です。

BPM

BPMとは、「Business Process Management(ビジネスプロセスマネジメント)」の略で、企業の業務活動を可視化して、目的を達成するための手順を定義し、ビジネス知識の再利用と継続的な業務改善を実現するアプローチのことです。

BPMでは、一連の業務プロセスの手順をモデル化するために、BPMN(ビジネスプロセスモデリング表記法)という国際標準のフローチャート手法が用いられます。BPMNで書かれた業務フローは、だれが読んでも同じ意味として伝わるため、すべてのビジネスユーザーが容易に理解できる共通言語として使用できます。また、BPMNのフローチャートは、RPAを導入する際にもとても役立ちます。

BPMNの習得は簡単なので、各部署のリーダーはIT部門の協力を得ながら比較的短期間で習得できるでしょう。

PDCA

PDCAは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の頭文字をとった、物事を継続して改善していくためのフレームワークです。

業務改善のPDCAは、Planで業務改善の目標を設定し、実行可能な計画に落とし込みます。Doで改善案を実行し、Checkで改善施策の効果ややり方を客観的に評価します。Actionで最終的な改善や修正を施し、次回の改善計画に役立てます。

PDR

PDRとは、PDCAの進化版のようなもので、Prep(準備)、Do(実行)、Review(評価)の3ステップから構成される手法です。

PDRはPDCAと比べて、まずはやってみる感覚でスタートでき、改善がより素早く達成できるメリットがあります。

業務改善のPDRは、Prepで現状の業務を可視化し、Doで改善案を実行、Reviewで改善施策のやり方を客観的に評価します。PDRサイクルをスピード感をもって何度も回すことで、高い改善目標を達成することにつながります。

ナレッジマネジメント

ナレッジマネジメントとは、個人が持つ専門知識やノウハウ、経験といったナレッジを社内で共有し、企業の成長につなげていく手法のことです。

業務改善・業務効率化のためには、高い成果を出している人材の属人的な「暗黙知」を、共有可能な「形式知」に転換する仕組みが求められます。

ナレッジマネジメントでは、社内Wikiツールや情報共有ツールの導入のほか、AIを活用した熟練技術の継承といった新しいアプローチも生まれています。

業務改善の進め方

特定業務に課題を抱えている企業や、経理業務のみを効率化したいといった目的が明確な場合は、業務システムやツールを導入すれば、業務改善の目的は達成されるでしょう。

一方、DX推進のために全社的に業務改善を実施したい場合には、あらかじめ体制を組み、手順に沿って業務改善を進めていく必要があります。全社的な業務改善の手順としては、次のようなフローが考えられます。

- 改善手順の策定と周知

- ビジネスモデルの可視化

- 業務内容の可視化

- 課題を探る

- 業務改善策の実施

- 業務改善策の評価

業務改善手順の策定と周知

トップ直下のDX推進チームなどが、業務改善手順の策定と周知を行います。各部署に責任者を任命して、業務フローの可視化や現状の課題の洗い出し、改善案、施策の実行をリードしてもらいます。

ビジネスモデルの可視化

バリューチェーンのワークフローで、自社のビジネスモデル全体の業務プロセスを可視化します。組織変更や業務廃止、アウトソーシングといった大枠の業務改善につながると同時に、人事異動の際の業務理解や社員間の他部署への理解が深まります。

業務内容の可視化

各部署の責任者が、BPMN(ビジネスプロセスモデリング表記法)のフローチャートなどで、現行の業務フローを可視化します。

課題を探る

業務内容の可視化を行っていると、人によってやり方が違う標準化されていない業務フローや、無駄な業務、重複している業務などが明らかになってきます。ECRSのワークフローを用いて、実行可能な最適と思われる改善策に落とし込みます。

業務改善策の実施

QCDの品質・費用・納期のバランスを念頭に置きながら、業務改善策を実施します。

業務改善策の評価

PDCAのCheck、PDRのReviewで、改善施策のやり方や効果を客観的に評価します。満足できない効果だった場合には、別の改善策を再検討します。

業務効率化に役立つシステム・ツール

ERP(基幹システム)

ERP(基幹システム)は、業務に関するデータを一元管理することで、あらゆる情報を分析し経営戦略に活用できるシステムです。ERPは、業務システムを一つのパッケージに統合しているため、企業の主要な業務を幅広く効率化できます。

経費精算システム

経費精算システムでは、従業員と経理担当者の双方にとって手間のかかる、経費・交通費・旅費の申請と精算業務を効率化します。システム導入することで、ICカードやクレジットカード連携による自動精算など、経理業務の負担を大幅に軽減できます。

タスク管理ツール

タスク管理ツールは、チームでプロジェクトを進める際に、メンバーのタスクを整理してスケジュール管理を行うツールです。タスク管理、カレンダー、チャット機能が備わっていて、タスクの進捗状況をチームでリアルタイムに共有できます。

グループウェア

グループウェアとは、グループで業務を行う際に必要な、コミュニケーション、スケジュール管理、データ共有といった、スムーズなコラボレーションを実現するためのソフトウェアです。

情報共有ツール

情報共有ツール、もしくはナレッジ共有ツールとは、社内Wikiや社内SNS、ビジネスチャット、ファイル共有といったコミュニケーションと情報共有のための機能が備わっているツールです。社内のコミュニケーションとナレッジ共有を促進させ、業務効率と生産性を向上させます。

RPA

RPAは、「Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)」の略で、人の手による定型作業をソフトウェアロボットによって自動化するツールです。RPAを活用することで、定型業務と人件費の削減につながります。

業務改善とDXで競争力を強化!

業務改善は、働き方改革やDX推進には不可欠な取り組みです。この記事で紹介した、業務改善によって生産性を向上し、競争力を強化するための方法とアイデアをぜひ活用してみてください。

BOXILとは

BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「 BOXIL SaaS 」、ビジネスメディア「 BOXIL Magazine 」、YouTubeチャンネル「 BOXIL CHANNEL 」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。

BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。

- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!

- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!

- 約800種類の ビジネステンプレート が自由に使える!

BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。

BOXIL SaaSへ掲載しませんか?

- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※

- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供

-

累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心

※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査

![セキュアSAMBA導入事例:株式会社名鉄百貨店 様 大容量データをメール共有することの手間やミスが減り、100社様とのデータ共有も簡易化されました。 [PR]](https://boxil.jp/mag/wp-content/uploads/2026/01/導入事例-300x158.png)