領収書の正しい書き方!日付・金額・宛名・収入印紙・割印の注意点まで

経費精算のチェックを簡単にしたいあなたには経費精算システムがおすすめです。次の記事では、経費精算システムのおすすめサービスを比較しています。

目次を閉じる

領収書とは

領収書とは、商品やサービスの対価としてお金を受け取ったことを証明する書類です。お金を支払った側からは、お金を支払ったことを証明する書類にもなります。

領収書は双方のあいだでやり取りがあったことを示すことになり、二重請求や過払いを防ぐ役割があります。また条件によって年数は異なるものの、個人事業主や法人は領収書を保存するように定められています。

領収書の書き方

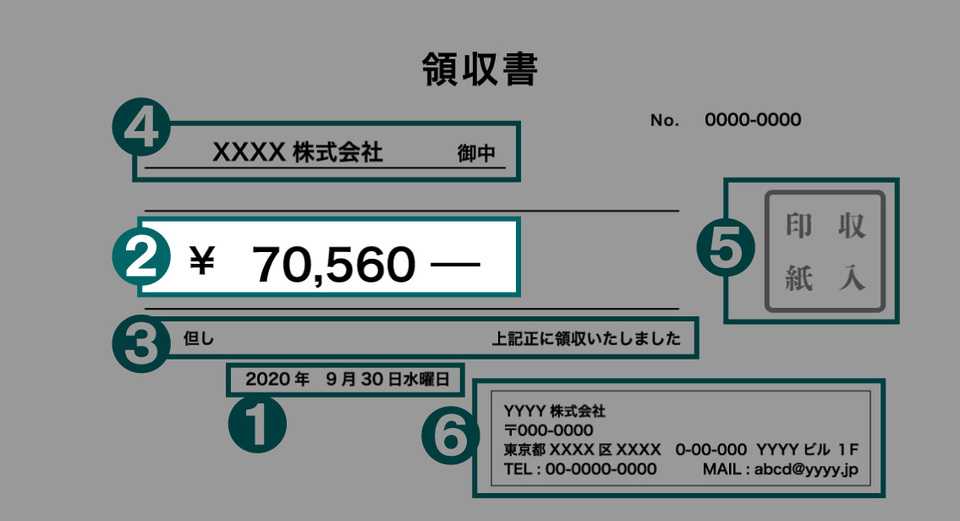

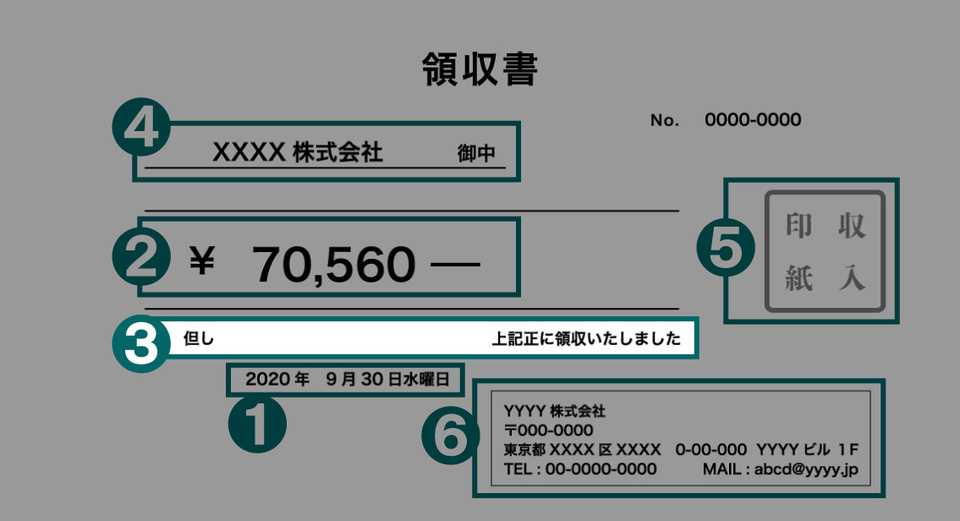

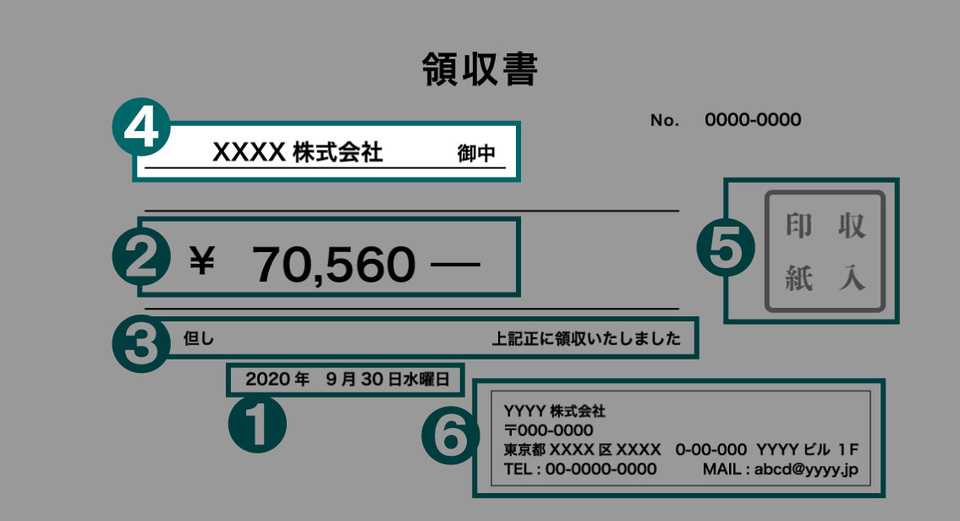

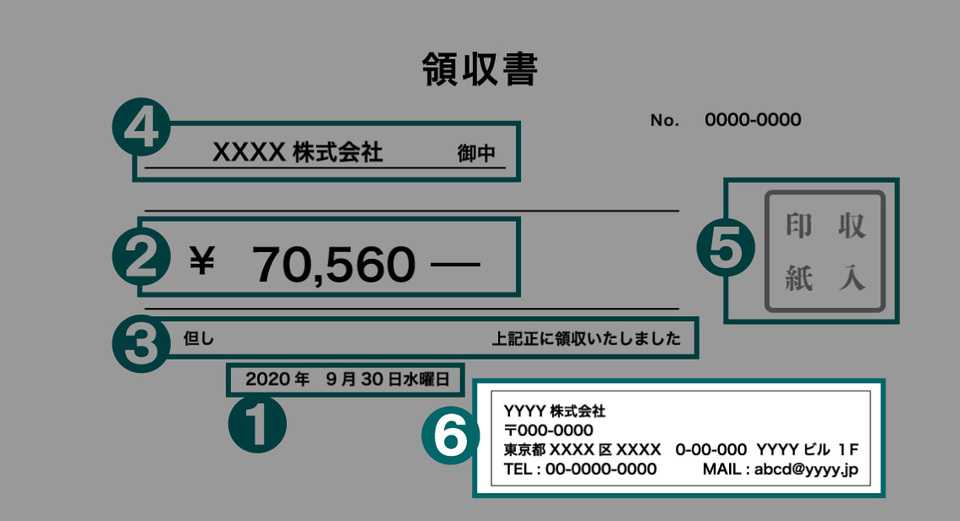

領収書の書き方について、下記の6つの必要事項に着目して解説していきます。

領収書をExcelで作成している方は、下の記事で作成方法やテンプレートについてあわせてチェックするとよいでしょう。

1.日付

日付は実際に支払われた日にち、つまり金銭が移動した日付を記入します。もし支払いが銀行振込を通して行われた場合には、入金した日付を記入してください。

年を記入する際は、和暦・西暦どちらでもかまいませんが、すべての桁を正確に記入しましょう。また、元号の初めの年は、「元年」と記載します。

2. 金額

金額を記載する際は、後から加筆して不正をされない対策が必要です。具体的な対策としては次のものがあげられます。

- 金100,000也

- ¥100,000※

- ¥100,000ー

数字の前後に「記号」を書くことによって、数字を付け加えたり桁を増やしたりする不正を防止できます。数字同士の間はできるだけ空けないように気をつけ、3桁ごとにカンマを入れましょう。そうすることで簡単に金額を増やせなくなります。記載したあとは、必ず金額を確認しましょう。

くわえて、内訳欄には税抜金額と消費税額も記載しておきましょう。

3. 但し書き

但し書きでは「何に対する支払いなのか?」を明記します。「何に対する支払いなのか」が特定できないような場合には、領収書として扱われない可能性もあるので注意しましょう。

「お品代として」は認可されない場合があるので、支払いの対象をしっかりと記載しましょう。

4. 宛名

宛名には企業名や個人名を記載します。会社を宛名として記載する場合には「マエカブ」や「アトカブ」の区別をつけましょう。会社名の前後どちらに「株式会社」と付けるのかを誤ると、異なる企業として扱われかねません。

また、株式会社の省略系である(株)の表記方法は領収書においては避けることが好ましいです。「上様」の記載も同様です。普段から正式名称で書いてもらうように気を付けましょう。

5. 収入印紙

受取金額が5万円未満のものについては非課税、5万円以上の場合は収入印紙が必要です※1。

収入印紙を貼らないと「収入印紙税の脱税」に該当します。万が一貼り忘れてしまった場合には、額面の金額の3倍を過怠税として納めなければならない可能性があるので気をつけましょう※2。

収入印紙については、必要な金額・割印について、下記の記事にて詳しく後述しています。

※1出典:国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」(2022年12月1日閲覧)

※2出典:国税庁「印紙を貼り付けなかった場合の過怠税」(2022年12月1日閲覧)

6. 発行者

領収書の発行者である企業(氏名)の正式名称と住所、電話番号を明記したうえで認印を押します。

トラブルがあった際にすぐに確認の連絡がつくよう、住所と電話番号も一緒に記入しましょう。なお、手書きと社判のどちらで問題ありません。

収入印紙とは

収入印紙はコンビニほかで購入できますが、「郵便切手」とは異なるので注意しましょう。

収入印紙が必要となる金額

前述のように、すべての領収書に対して収入印紙が必要なわけではありません。ここでいう領収書は、一般的に第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当するため、5万円未満であれば非課税文書として扱われ収入印紙が不要です。反対に、領収書の記載金額が5万円以上の場合には、収入印紙が必要となります。

領収書に必要な収入印紙の金額は次のとおりです。

- 5万円未満なら非課税

- 5万円以上100万円以下なら200円

- 100万円を超え200万円以下なら400円

- 200万円を超え300万円以下なら600円

- 300万円を超え500万円以下なら1,000円

- 500万円を超え1,000万円以下なら2,000円

- 1,000万円を超え2,000万円以下なら4,000円

- 2,000万円を超え3,000万円以下なら6,000円

- 3,000万円を超え5,000万円以下なら1万円

- 5,000万円を超え1億円以下なら2万円

- 1億円を超え2億円以下なら4万円

- 2億円を超え3億円以下なら6万円

- 3億円を超え5億円以下なら10万円

- 5億円を超え10億円以下なら15万円

- 10億円を超えるもの20万円

- 受取金額の記載のないものなら200円

- 営業に関しないものなら非課税

下記2つの出典を参考に記述。なお、記載内容は令和4年4月1日時点の法令によるものである

※1 国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」

※2 国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」

収入印紙の割印

収入印紙を貼り付ける際に忘れてはいけないのが割印です。別名、消印とも言います。

割印は、印紙と領収書のどちらにもかかるように押します。この割印は、社判でも担当者の認印でも可能ですが、署名をする場合には、斜線や「印」と書くだけでは効力がないので注意が必要です。

署名の際には、判を押すとき同様に印紙と領主書にどちらもかかるように署名することがポイントです。割印は再利用の予防を目的としているため、役割を果たしていれば署名でも問題ありません。

割印についてはこちらの記事でも紹介しています。詳しく知りたい方はこちらからどうぞ。

領収書を書く際の注意点

印鑑は必須ではない

領収書の印鑑は必須ではありません。とはいえ商慣習的に押されるケースが多いため、状況を踏まえて押したほうがよいか判断しましょう。なお、収入印紙の割印はかならず必要です。

受領金額の内訳の記載をしないと二重課税に

税抜5万円未満の場合には収入印紙がいりません。しかし、内訳が記載されていないと収入印紙を貼るかどうかの判断や、収入印紙の額が変わりえます。

たとえば、税抜価格が49,500円の場合には税込価格は5万円を超えるものの、税抜では5万円を超えないため印紙が不要です。

しかし、税込5万円を超える金額しか記載していない場合には、印紙の貼り付けが必要となり消費税と印紙税の二重課税となります。そのため、使用している領収書に記載の場所がなくても、二重課税にならないよう、内訳を記載しましょう。

領収書とレシートは異なるもの

会計を携わったことのある方なら、領収書とレシートの違いについて考えたことがあるかと思います。結論としては、領収書とレシートの本質的な意味は同じです。英語で「receipt(レシート)」は、領収書と訳されます。

ただし日本では、領収書とレシートを区別するケースもあります。その場合の特徴は次の通りです。

| 領収書の特徴 | レシートの特徴 |

|---|---|

| 基本的に手書き | レジから印刷される |

| 宛名が記載されている | 宛名が記載されていない |

| 購入した商品やサービスは「お品代として」「ご飲食代として」など但し書きで済ませる | 購入した商品・サービスの詳細が記載されている |

領収書をもらい忘れてもレシートさえもらっておけば、商品を購入した日付、金額、発行元、購入した事実がわかる記載がある場合は、すべて領収書に該当します。

クレジットカード決済での収入印紙は5万円以上でも不要

クレジットカード決済の領収書は5万円以上の金額であっても、収入印紙を貼る必要はありません。印紙税法では「金銭の受領を目的で作成される場合に必要」と定められています。クレジットカードでの決済は信用取引であって、金銭の受領が行われないため必要ないとされています※。

しかし、クレジットカード利用の場合でもその旨を記載しておかなければいけません。これに関しては、知らないスタッフも多い可能性があるため、領収書を扱うスタッフへの周知が必要となります。

※出典:国税庁「クレジット販売の場合の領収書」(2022年12月1日閲覧)

郵送する際は追跡可能な方法で

領収書は取引先との金銭授受を証明する大切な書類です。そのため簡易書留・特定記録・レターパックなど記録が残る方法で郵送しましょう。

添え書きには「領収書在中」と記載し、わかりやすく四角枠で囲っておくと重要書類であることが伝わりやすくなります。

保存期間は条件によって異なる

個人事業主や法人では、領収書を保存する必要があります。これは税務調査の際に、売上金や経費が正しいことを示すために必要になるためです。

法人の場合7年間、赤字であれば10年間保存する必要があります※1。個人事業主は白色申告なら5年間、青色申告なら7年間保存しなくてはなりません※2。

これほど保存期間が長いと、保存スペースが取れなくなったり、必要になったときにすぐに見つからないなど、管理が大変です。電子帳簿保存法の施行により、領収書のデータ保存が認められるようになりました。データ保存についても、検討しておくとよいでしょう。

※出典:国税庁「 No.5930 帳簿書類等の保存期間」(2022年5月6日閲覧)

※出典:国税「 記帳や帳簿等保存・青色申告」(2022年5月6日閲覧)

領収書や請求書の管理発行役立つサービス

見積書、領収書、請求書などの作成や管理方法はつい昔からの方法をそのまま引き継ぎ、業務を行っている企業も少なくありません。Excelでの作業では、工数がかかり人的ミスの発生する可能性もあります。

最近は、請求書から領収書、見積書、納品書への変換ができたり、売上管理や入金管理に対応したりするサービスも登場しています。また、ミスの防止や作業効率の向上につながるメリットがあります。

そんなサービスは下記記事にて紹介しているので、ぜひチェックしてください。

そのほか経費精算システムを比較したい方は次の記事をチェックするとよいでしょう。

BOXILとは

BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」、ビジネスメディア「BOXIL Magazine」、YouTubeチャンネル「BOXIL CHANNEL」、Q&Aサイト「BOXIL SaaS質問箱」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。

BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。

- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!

- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!

- 約800種類のビジネステンプレートが自由に使える!

BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。

BOXIL SaaS質問箱は、SaaS選定や業務課題に関する質問に、SaaSベンダーやITコンサルタントなどの専門家が回答するQ&Aサイトです。質問はすべて匿名、完全無料で利用いただけます。

BOXIL SaaSへ掲載しませんか?

- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※

- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供

- 累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心

※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査

目次

目次