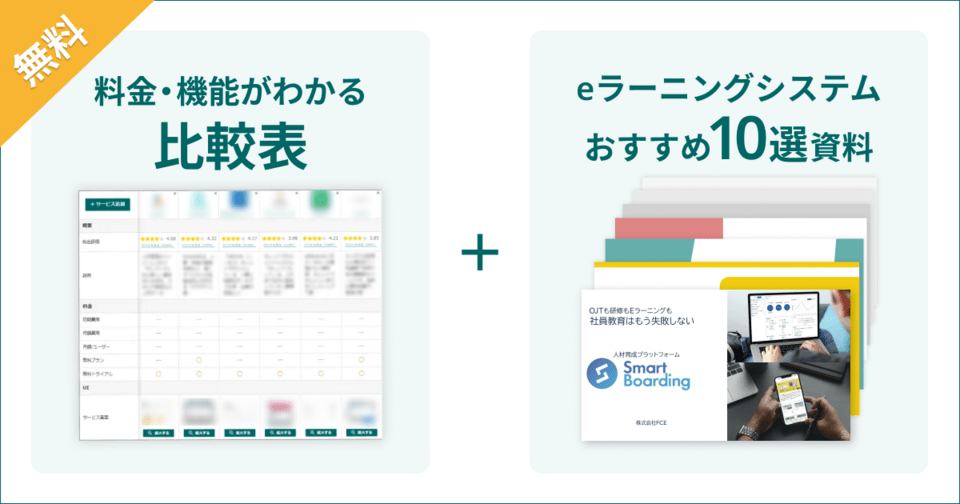

eラーニングシステムには多くの種類があり「どれを選べばいいか」迷いますよね。後から知ったサービスの方が適していることもよくあります。導入の失敗を避けるためにも、まずは各サービスの資料をBOXILでまとめて用意しましょう。

⇒

【料金・機能比較表つき】eラーニングシステムの資料をダウンロードする(無料)

Edtechとは

Edtechとは、Education(教育)とTechnology(技術)を組み合わせた造語であり、アメリカシリコンバレーを中心に導入の動きが起こっています。

定義はさまざまですが、テクノロジーを使って教育にイノベーションを起こす取り組みのことであり、「教育×IT」というキーワードも認知されています。

すでに、さまざまな企業がサービス化しており、小中高生向けの教育をサポートする「スタディサプリ」などはCMなどでご存じなのではないでしょうか。

近い将来、益々注目されることは間違いないでしょう。eラーニングとの違いや市場規模、注目されている理由について解説します。

Edtechとeラーニングの違い

日本でも、少し前から教育ICT(Information and Communication Technology)と呼ばれる取組みがスタートし、eラーニングという言葉も一般的となりました。

eラーニングとは、インターネットのプラットフォームをもちいて学習する、また学習するための教材やシステムのことを指します。

Edtechもeラーニングも、教育×IT分野という意味では同じであり共通点もあります。しかし、両者の決定的な違いはEdtechが進化し続けているインターネットをプラットフォームにしている点です。

Webサービスや クラウド 技術の発展によって、学習サービスのIT化が低コストで実現できるようになった背景が大きいとされています。

eラーニングについては、次の記事でも詳しくまとめているので、参考にしてください。

また、eラーニングのサービスの詳細を無料でダウンロードできます。ぜひご覧ください。

Edtechの市場規模は日本でも拡大

Edtechの世界での市場規模は2020年で11兆2512億円です。2015年の5兆1924億円から約2倍伸びています。

2020年の日本のEdtech市場規模は2403億円で、2015年の1640億円と比べると約1.5倍伸びています。

世界の市場規模と比べるとまだ少ないですが、日本でもEdtechの市場規模は拡大していくと予測されます。

参考資料:経済産業省 平成30年1月19日 商務・サービスグループ

Edtechサービスを提供している大手企業

日本でのEdtechの市場規模は拡大してきており、「進研ゼミ」や「スマイルゼミ」など大手企業はEdtech関連サービスを提供しています。

進研ゼミ(チャレンジタッチ)やZ会(タブレットコース)などは、既存のコンテンツをeラーニングサービスを利用して展開しています。

Edtechが注目されている理由

日本でEdtechが盛り上がりを見せ始めたのには理由があります。

それは文部科学省が、2020年までに小中学校で一人一台にタブレット端末を配布する方針を発表したからです。

政府の強力の後押しで、教科書や授業をオンライン化が実現し、旧態依然としていた教育業界がついに変化を遂げるのではないかと期待されています。

国内教育市場の拡大という意味でも、Edtechが救世主的存在になるかもしれません。

文部科学省:Society 5.0 における EdTech を活用した教育ビジョンの策定に向けた方向性

学び方の多様化

ほんの20年前と比較しても、現在の生活にはITが欠かせなくなっていますが、そのような状況にもかかわらず、学校ではほとんど活用されていませんでした。

しかし、インフラの整備に伴い、テクノロジーが学校教育を支える時代がようやく近づいてきました。

楽しんで学ぶ「ゲーミフィケーション」という言葉があるように、ユーザーにあわせて多用な学び方を提供することが注目されています。

ベンチャー・スタートアップ企業の参入

Edtechが注目され、テクノロジーをほとんど生かせていなかった教育市場が変わろうとしています。

旧態依然とした教育市場に、ベンチャー企業が足を踏み入れることは一昔前には考えられませんでした。

しかし、IT技術と柔軟な発想を武器にベンチャー企業やスタートアップ企業がEdtech領域に参入してきています。こうした動きは今後も活発となり、競争が起こることでより優良なサービスが生まれていくはずです。

経済産業省の取り組み

経済産業省は令和の教育改革に向け、さまざまな施策を行っています。その中でも「未来の教室」と「EdTech研究会」は、経済産業省が設置した教育改革に関する有識者会議です。

2017年度には「学びのSTEAM化」「学びの自立化・個別最適化」「新しい学習基盤の整備」の軸で構成される「未来の教室ビジョン」を第2次提言としてまとめました。

ビジョンのなかには、子どもたちが自分に適した教育や学習ができるインフラとして、EdTechを活用する方針も含まれています。

EdTechで教育はどう変わる?

テクノロジーの進化によって、教育のあり方も大きく変わりつつあります。EdTechによる教育の変化を、学校教育、大学・社会人教育、塾に分けて紹介します。

学校教育における変化

日本にある小中高校では、児童生徒1人1台の端末が配布され、オンライン教材やデジタルテストが一般化しつつあります。教師主導の一斉授業から、個々の理解度やペースに合わせた「個別最適化学習」が進んでいます。

EdTechの活用によって学習データを分析することで、苦手分野の早期発見やサポートが実現するでしょう。教員は一人ひとりに寄り添う指導へシフトでき、生徒の自己学習力も向上します。

大学・社会人教育における変化

大学や社会人教育では、EdTechの活用が学びの自由度を大きく広げています。現在は大規模公開オンライン講座なども浸透し、時間や場所にとらわれず質の高い教育を受けられます。

EdTechは目的に応じて学ぶ内容を選び、必要なスキルを短期間で習得できます。そのため、キャリア形成にも役立つでしょう。

塾における変化

塾では、オンライン授業やAI教材の導入により、通塾の必要がない学習スタイルが広がっています。

EdTechの進化により、学習効果の見える化や保護者へのレポート提供など、保護者と塾の連携がスムーズなところも特徴です。学習塾は「教える場」から「学びを支援する場」へと役割をシフトしています。

Edtechのメリット

Edtechにできること、メリットは次のとおりです。

- オンラインでの学習

- 双方向性によるコミュニケーションの促進

- 学習管理の効率化

- 低価格でサービス導入可能

それぞれの内容について説明します。

オンラインでの学習

Edtechの火付け役でもある

MOOC

のように、オンラインで講義を受けるサービスが有名です。

MOOCは、Massive Open Online Coursesの略語で、大規模かつオープンなオンライン講座を基本的には無料で受講可能できることが特徴です。

一流大学の講義などを、好きな時間に好きな場所で好きなだけ学習でき、一定の水準に達すれば修了認定を受けられます。

JMOOC(ジェイムーク/日本オープンオンライン教育推進協議会)もサービスインしており、受講者数は相当伸びています。

匿名性だから気軽に参加できる

インターネットの世界は、誰でも制限なく参加でき匿名性が高いものでもあります。

Edtechでもこの匿名性を活用して気軽に授業に参加でき、逆に気軽に辞められるという自由度を高められます。

双方向性によるコミュニケーションの促進

Edtechは教師から生徒への一方通行に留まらず、双方向コミュニケーションが可能となります。

質問やディスカッション、宿題の配信、提出などもプラットフォーム上で実現できます。より交流が深まるほか、地理や時間という垣根も越えられるため「海外の教師の授業を日本の生徒が受ける」といったことも普通に行えます。

また、教師側の質の向上を図るために、他校の教師とコミュニケーションを取る事にも役立ちます。

学習管理の効率化

Edtechの市場規模が拡大し、生徒がタブレット端末で学習するシーンが当たり前となっても、学習状況を的確に管理して効率よい指導をしなければ本末転倒です。

そこで、

LMS

(Learning Management System)と呼ばれる学習管理システムも注目されています。

LMSは、教材の作成、配布、回収、採点、管理など授業運営の効率化を図るツールです。生徒一人ひとりの進捗状況を一元管理し、理解度に応じた組み立てなどをアシストしてくれます。

低価格でサービス導入可能

Youtubeの出現など、費用を極力かけずしてシステム基盤の構築が可能な時代となり、さらに、無線LAN環境の充実などネットワーク基盤も整備され、配布コストも大幅に下がりました。

こうした背景の下、Edtechのサービスでも低価格化が進み、基本サービスは無償で提供し、高度な機能を有償化をするというフリーミアムモデルも現れ始めています。

EdTechのデメリット

Edtechのデメリットは次のとおりです。

- 学習へのモチベーション維持が難しい

- 教育格差が拡大するおそれがある

- 対面での人間関係が築きにくい

それぞれの内容について説明します。

学習へのモチベーション維持が難しい

EdTechはオンラインで自分のペースで学べる一方、モチベーションの維持が難しいことがあります。

自分の意思で学習を進める必要があるため、最初は意欲的に取り組めても、時間とともに集中力が切れやすくなります。EdTechは、進捗管理や目標設定の工夫、定期的なサポートが必要といえるでしょう。

教育格差が拡大するおそれがある

EdTechは、パソコンや安定した通信環境が必須です。しかし、家庭や地域によっては十分な設備が整っていない場合があります。

これにより学習の機会に格差が生じ、特に経済的な問題がある家庭の子どもは学びに遅れが出る可能性があります。EdTechは、公的支援や設備整備を十分検討したうえで、導入することが重要です。

対面での人間関係が築きにくい

EdTechのオンライン学習では、リアルタイムでのやり取りが減少し、他者との交流が少なくなります。その結果、孤立感や寂しさを感じる人も出てくるでしょう。学びの一部であるコミュニケーションが不足が懸念されるため、対話の機会や協働の場を意識的に設けることが重要です。

Edtech(eラーニング)の今後の課題

同じ教育×IT分野ではありますが、Edtechはeラーニングから進化したものを目指さなければなりません。

しかし、Edtechを普及させるには、現状まだまだ課題が山積みです。

時間とともに解決するものもありますが、官民で足並みを揃えなければ解決しないものもあります。

マネタイズ

そもそも教育の現場においては、無料のサービスが常態化しています。

先に紹介したJMOOCも、入り口を無償にしてまず体験してもらうまでは成功していますが、次のステップに行ききれていません。

どうしてもサービスは無料という印象が強く、マネタイズに苦しんでいます。

市場の安定化

上記に付随して、有料のサービスは現場であまり普及していないという現状もあります。

実際の教育現場で使いやすいソフトが少ないということも問題で、結局従来の指導方法に戻ってしまうケースも多いです。

ビジネス化できる見込みがなければ、ベンチャー企業のチャレンジにも限界があり、高いレベルでの競争が生まれず好循環に発展していません。

インフラ環境の規模が小さい

Edtechの普及にはインフラ整備は欠かせません。しかし日本の学校現場ではパソコンの一人一台体制すら実現していません。

2020年の小中学校タブレット配布方針は大きな一歩ですが、それで完全な環境となるわけではなく、高いレベルでEdtechの実現するためには、まだまだ不十分といえます。

使用者・教職員のITリテラシーの欠如

生徒にITアレルギーがないものの、教える側についてはITリテラシーが低いと言わざるを得ません。

特に年齢層が高い教職員ほどそうした傾向にあります。

教員の世代交代を待つわけにもいかないため、リテラシーの向上は今後の大きなテーマです。あわせて、リテラシー弱者でも簡単に使えるソフト開発も求められています。

「eラーニング」から「Edtech」への進化は成功するか?

初期のeラーニングから、さらにインフラが充実してEdtechという新しい言葉が使われるようになりました。

IT人口不足、小学校へのプログラミング教育の検討に迫られている日本でも、Edtechの普及、成功は大きな問題です。

今後、国際競争力を高めるためには、テクノロジーを利用した教育は必要不可欠になるでしょう。

そうした意味でも、タブレット端末が普及する予定のここ3,4年が、Edtechの真価が問われるタイミングとなりそうです。

おすすめeラーニングシステム3選

| KnowledgeC@fe | Cloud Campus | viaPlatz |

|---|---|---|

|

|

|

| 無料トライアル:- 初期費用:176,000円 月額料金:要問い合わせ | 無料トライアル:◯ 初期費用:100,000円(税抜) 月額料金:70,000円 (税抜) | 無料トライアル:1か月 初期費用:50,000円(税抜) 月額料金:100,000円(税抜) |

| ・豊富なコンテンツ ・強固なセキュリティ環境 ・人材育成サービスとの連携 | ・必要な機能はすべて搭載 ・登録ユーザ数無制限 ・機材やスキルは一切不要 | ・オプション機能が充実 ・ブラウザで簡単動画編集 ・視聴グループの設定可能 |

eラーニングシステムの機能・価格を詳しく比較したい方はこちらからご覧になれます。ぜひシステム選定の参考にしてみてください。

オンライン上で学習ができるeラーニングを紹介しています。各サービスの比較がしたい方は、次のチャートをご活用ください。

注目のeラーニングシステム、サービス資料まとめ

\ 稟議や社内提案にも使える!/

関連記事

BOXILとは

BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「 BOXIL SaaS 」、ビジネスメディア「 BOXIL Magazine 」、YouTubeチャンネル「 BOXIL CHANNEL 」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。

BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。

- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!

- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!

- 約800種類の ビジネステンプレート が自由に使える!

BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。

BOXIL SaaSへ掲載しませんか?

- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※

- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供

-

累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心

※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査