営業管理とは?営業組織の売上を向上させるポイントを解説

目次を閉じる

- 営業管理とは

- 営業管理が必要な理由

- 営業管理の管理項目

- 目標管理(ギャップ管理)

- 案件管理

- 行動管理

- 進捗管理

- 顧客管理

- モチベーション管理

- 人材育成管理

- 営業チーム管理

- 営業管理のメリット

- 目標の明確化と共有

- 営業ナレッジの共有

- 業務の効率化

- 営業活動の可視化

- 効率的な営業管理のポイント

- 現場に合ったマネジメント手法を選択する

- 実績・行動を評価する指標を作る

- ワークフローを作成する

- コミュニケーションを徹底する

- 営業組織に情報共有する文化を醸成する

- 営業支援システムを活用する

- エクセル管理とシステム管理の違い

- エクセル管理

- SFA・CRM

- 営業管理における今後の展望

- 営業管理と資料作り

- 営業管理から始めるデータに基づいた経営

- 営業管理には営業支援システム(SFA)が効果的

- 注目のSFA(営業支援システム)、サービス資料まとめ

- 関連記事

営業管理とは

営業管理とは、自社の戦略と売り上げ目標に基づいて営業活動を最適化するために行うマネジメントのことです。全体戦略を実行するための営業プロセスと行動計画を作成し、各々の社員が自らの行動プロセスを計測しながら改善を繰り返します。

営業部門は設定された目標と現状を比較し、それぞれの差を埋めるような施策を行い、営業部門全体の動きを管理します。そのうえで、一人ひとりの行動の最適化を図るのが営業管理です。

営業管理が必要な理由

営業管理が必要とされるのは、一人ひとりの営業担当者だけではなく、営業部門全体の活動を効率化して、営業目標を達成するのにもっとも確実な方法だからです。

従来は営業担当者の個人的なスキルや能力に、部署全体の営業成績が依存した企業は少なくありませんでした。そこで営業組織全体を効率化し、さらにスタープレイヤーのスキルやノウハウを共有して全体の成績の底上げすることで、営業目標を達成させようと考える企業が増えてきたのです。

たとえばそれぞれの営業担当者が、個別に管理していた営業情報を一元管理し、情報を営業部門全体で共有、アプローチの方法を統一することで成約率を上げる施策が打ち出されました。次で紹介するSFAやCRMの導入は例の一つといえます。

営業管理の管理項目

営業管理はPDCAのサイクルに基づいており、主に8つの項目にわかれます。

それぞれの段階におけるポイントを細かく解説していきます。

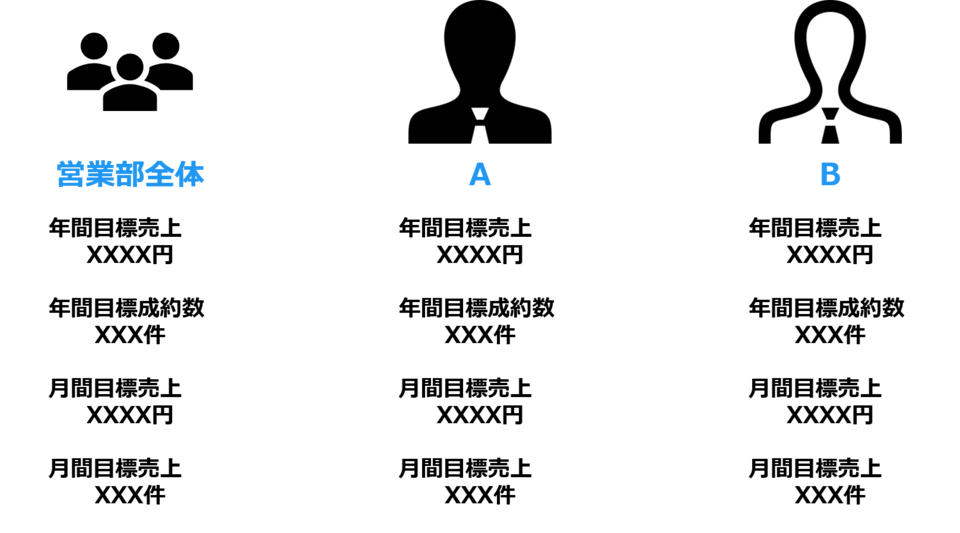

目標管理(ギャップ管理)

目標管理とは、それぞれの営業担当が達成を目指す目標です。まず売上目標を設定し、目標を必ず達成する結果至上主義の考えを共有しましょう。KPI(重要業績評価指標)を設定するのもおすすめです。評価指標としては、次のようなものを設定します。

- 1か月の売上金額

- 契約率や受注数

- アポイント数や商談化率

そして、設定した目標と現状を比較し、このギャップを埋めることを目指します。

ここで重要になるのは、目標の細分化です。

まず「営業部門の人間が何人いて、成約1件あたりの金額がいくらで、月ごとに何件の成約を取らなければならないか」のように、細かい目標を設定します。さらに、到達のために長期的な目標だけでなく、短期的な目標を具体的な数値で算出しましょう。

上司が部下に対して目標を設定する際には、いくつかのポイントがあります。まず、目標となる数字は、実績や経験などをベースに算出することで、納得感を持たせることが大切です。また、簡単ではないものの頑張れば達成できる目標を設定することで、達成までのモチベーションを維持するのも重要です。

なおこのような管理のことを、予算と実績の差分を管理するため「予実管理」と呼ぶこともあります。

案件管理

目標を定めたら、目標を達成するためにどの案件を優先的にこなしていくのかを管理します。優先度を決める項目としては、次のようなものが挙げられます。

- 案件・顧客の基本情報

- 進捗状況

- 受注見込み

- 商談日や成約日など次のアポイントの期日

- 受注予定時期や予定金額

案件は膨大な量になることを考え、表などを使って少しでも見やすくなるように工夫をしましょう。これらを比較し、優先順位を決定します。

多くの企業では、古くからMicrosoft Excel(エクセル)を使った案件管理が行われてきました。近年はクラウド型の営業管理(営業支援)ツールであるSFAも普及してきました。このほか、CRM(顧客管理システム)を使用するのも良いでしょう。

CRMについてさらによく知りたい方は、次の記事をご覧ください。

行動管理

優先的に扱う案件を定めたら、営業一人ひとりの行動を管理します。それぞれの案件に対してどのように行動を取っているかを分析し、どの程度の確率で成約・契約を得られたかを管理します。主な管理項目は次のとおりです。

- アプローチの数や案件数

- アポイント獲得数

- 提案・商談件数

- 受注・成約数

ここで重要になるのが、初めと終わりの数だけを見てはいけないことです。たとえば案件数と成約数の2つの数字だけを見てしまうと、どこに問題点が存在するのかわからず、根本的な解決になりません。

すべての案件を一つひとつ、もしくはまとめて分析してみると、どこかに問題点が見つかるかもしれません。どのフェーズを苦手としているかを明確にし、対策を行いましょう。

進捗管理

個別の案件の進捗も営業管理においては必要です。まず営業の進捗を可視化することによって、停滞している案件を発見できます。またコミュニケーション履歴の情報から、止まっている理由を分析することで、管理者がサポートしながら営業担当が案件を進行できます。

止まっている理由はさまざまですが、なかには単純に営業がフォローするのを忘れているケースも考えられるでしょう。クレームになりかけている案件を営業が共有せずに、あとから発見されるケースも考えられます。

こういったケースを防ぎ、生産性の高い営業を実現するためには、営業の進捗状況が簡単に確認でき、管理者がいち早くアラートに気づける仕組みづくりが必要です。

顧客管理

属人化が起こりやすい営業活動において、顧客管理も重要な役割を果たします。顧客管理とは、顧客情報を一元的に管理し営業活動に役立てることです。

次のような顧客の基本的な情報から、売上、商談状況といった案件にかかわる情報を管理します。

- 担当者や決裁者

- 企業情報

- 電話番号、メールアドレス

- 受注率

- 進行中の案件数

- 契約情報

- 案件の内容

- フォローアップの状況

- 問い合わせ履歴

顧客管理において必要なことは、必要な情報をすぐに見つけられるように情報を一元管理し、共有することです。

特定の担当者だけが情報を把握し属人化した状態になると、担当者の退職時に引き継ぎがスムーズにできず、顧客とのトラブルにもつながる場合もあります。属人化を防ぎ、担当者が不在でも対応が困難にならないように、簡単に情報を共有できる仕組みや体制が必要になるでしょう。

モチベーション管理

営業は他の部門に比べて出張や外出が多く、オフィスにはあまりいません。さらに営業の成績は数値として可視化しやすいため、結果次第では営業担当者一人ひとりのモチベーションの浮き沈みが大きくなりがちです。

もしモチベーションが下がっているメンバーがいた場合は、行動の詳細を確認し原因を追究します。一つの例として成績に伸び悩んでいることが原因で、モチベーションを下げていたとします。そこで行動を確認し、たとえば受注確度の低い顧客にアプローチしていた場合は、どういった顧客が受注確度が高いかをアドバイスするなど、フォローを行いましょう。

また社内SNSを利用してコミュニケーションを図ったり、ミーティングを開いたりし、社員がモチベーションを維持できているかを定期的に確認するのも大切です。

営業部門のみならず、近年注目されている1on1ミーティングもモチベーション管理の一例といえるでしょう。1on1ミーティングについては次の記事で解説しています。こちらも参考にしてください。

人材育成管理

中長期的な計画になるため見落とされがちですが、人材育成管理も重要です。人材育成管理とは、各営業担当のスキルやノウハウ、経験を把握し成長をサポートすることです。

目標管理を中心に行うと属人化が進むため、営業部門全体で人材が育成できるよう管理を行います。ステップアップのために実力より少し高い案件を任せたり、トップセールスのノウハウを新人や若手に共有したりなどの対策が有効です。

またプレゼンテーションや商談ロープレ、資料作成などスキルを伸ばすための研修を行うのもいいでしょう。

営業チーム管理

近年では、営業チーム全体の案件管理も重要度を増しています。これはインターネットの普及により、インサイドセールスやインバウンドな手法の需要が高まっていることが原因です。インサイドセールスの需要が高まったことで、インサイドセールスとフィールドセールスがそれぞれ細分化される流れが強まっています。

遂行するプロセスがチームによって異なるため、インサイドセールスからフィールドセールスへの案件引き継ぎといった管理も多くなります。管理としては、これをどれだけスムーズに行えるかが重要です。

営業管理のメリット

営業管理の主なメリットは次の4つです。

- 目標の明確化と共有

- 営業ナレッジの共有

- 業務の効率化

- 営業活動の可視化

それぞれのメリットについて詳しく説明します。

目標の明確化と共有

営業管理を行うと、目指すべきゴールがはっきりとするため、そこに向かうためには何を行うべきか自然と理解できます。また目標が明確であるとチームで共有しやすく、一体で営業活動を行えるようになるでしょう。

より共有しやすい環境をつくるには、情報が一元管理できる営業管理ツールの導入がおすすめです。

営業ナレッジの共有

営業管理を行うことで、営業ナレッジを部署全体で共有できます。

過去の成功事例や失敗事例の共有や、類似した案件を参考にするといったこともしやすくなるため、蓄積されたノウハウをチームで共有し、チーム全体の業績アップにつなげられるでしょう。

ナレッジを共有すれば、業務の属人化を防ぐのにも役立ちます。退職や異動などによって、特定の担当者が保有していた情報損失のリスクを防止できます。

業務の効率化

営業管理を行うと、担当者の業務効率化につながります。たとえば、クラウド型の営業管理ツールは、スマートフォンやタブレットを含めた多様なデバイスで操作が可能です。

管理ツールを使用すれば、移動中の時間を使った営業日報の作成も容易にできるでしょう。報告のためだけに会社に戻る必要もなくなるため、紙で管理を行っていた場合と比べ、事務作業を大幅に効率化できます。結果として、本来なすべきコア業務により集中できるでしょう。

また、ツールを導入してデータ管理をしておけば、顧客からの問い合わせがあった際にすばやく回答ができるといったように、あらゆる面で業務の効率化につながります。

営業活動の可視化

業務が属人化し、案件や顧客の情報を共有できていない状態も、営業部門においてよくある課題の一つです。営業管理を行うと、顧客情報がチーム全体で共有でき、顧客とのトラブルを未然に防げます。

たとえば営業履歴や案件の状況、ステータスなどをチームで共有できるため、部署全体でスムーズに情報を活用可能です。担当者が退職や異動などで不在となった場合でも、引き継ぎに問題が生じる可能性は低くなります。

上司にとっても状況や経緯を把握しやすくなり、適切なアドバイスや指示を与えるなど、営業プロセスの最適化にもつながるでしょう。

効率的な営業管理のポイント

効率的な営業管理を行うためのポイントは次のとおりです。

- 現場に合ったマネジメント手法を選択する

- 実績・行動を評価する指標を作る

- ワークフローを作成する

- コミュニケーションを徹底する

- 営業組織に情報共有する文化を醸成する

- 営業支援システムを活用する

現場に合ったマネジメント手法を選択する

企業によって適切なマネジメント手法は変わります。他社でうまくいっているからといって、同じように導入しても機能しないケースは少なくありません。

よい事例を取り入れることは重要ですが、そこから自社の職場環境に合うように変化させることも大事です。取り入れた施策がうまくいかない場合、すぐに止めてしまうのではなく、試行錯誤を繰り返して最適な形に変えていく視点をもちましょう。とくにSFAやCRMの導入に関しては、他者の失敗事例から学びつつ柔軟な運用を心がけることが重要です。

実績・行動を評価する指標を作る

現場に合ったマネジメントに関して具体的に着手べきなのが、営業の実績・行動の評価基準を明確にすることです。

たとえば、新規営業中心の場合は、架電のコール数やアポ率、そこからの成約率を重点的にチェックした方がいいでしょう。一方ルート営業中心の場合は、顧客当たりの年間購入単価や粗利額で評価する方がよいかもしれません。

マネジメント手法や評価を選択するにあたっては、自然と実績・行動を評価する指標を追求するものです。そのため、どのような指標を営業担当に意識してもらうのか、指標をどのように測定するのか、誰が改善提案をするのかについて考えてください。

ワークフローを作成する

複雑な営業プロセスを正確に、かつ効率的に進めるにはワークフローの作成は欠かせません。営業管理のためには、どういったプロセスで顧客にアプローチし、クロージングに至るのかを明確にする必要があります。

営業担当者の一人ひとりが好き勝手に営業するのは非効率的であり、営業部署全体でも足並みをそろえられません。

しっかりしたワークフローを作成すれば、営業プロセスのどの部分に問題があるかが判断できるため、ボトルネックを解消しやすくなります。営業組織全体の成績を上げるためには管理ワークフローを作成し、営業担当者一人ひとりが頭に入れることが重要です。

コミュニケーションを徹底する

上述のモチベーション管理でも触れたように、営業部門は個人の動機付けが成績に大きく関わってきます。管理者は一人ひとりとコミュニケーションをとりながら、社員のモチベーションをなるべく高い水準で維持できるように工夫すべきです。

モチベーションを向上させるには、個人の自己実現の欲求や承認欲求を満たす必要があります。達成感を得られる機会を増やしたり、生産性を上げやすい業務環境を整えたりしましょう。

仕事の優先順位をつけられるようなタスク管理も大切です。社員と対話しながら、何が動機付けに関わっているのかを把握するのも管理者の役割といえます。

営業組織に情報共有する文化を醸成する

これまで営業管理をきちんと実施していなかった組織の場合、営業管理のボトルネックになるのが情報共有です。

営業担当者は、自身が進めている営業案件をシステムに登録しない、営業に行ってフェーズが変わっているのにステータスを変更していないなどのケースがよくあります。これは重要な情報がコミュニケーション履歴から抜け落ちているため、引継ぎがスムーズに進まずトラブルに発展する危険性があります。

このようなケースに陥らないためにも、組織として情報を共有する文化の醸成が必要です。営業日報や営業システムなどを使って情報を共有する制度・仕組みの構築や、評価制度の中に営業情報の共有の仕方を加えるなどの制度の見直しを行いましょう。また悪いことも良いことも情報共有すること自体を褒めて、情報共有しやすい文化を作ることも重要です。

営業支援システムを活用する

効率的な営業管理にはSFAやCRMなど営業管理ツールの導入が欠かせません。自社に合ったシステムを導入すれば、より戦略的に営業目標を達成できるだけでなく、営業プロセス上に発生した課題も発見しやすくなります。

Excelによる管理だけでは、営業担当者の行動プロセスの見える化は難しいでしょう。しかしシステムを導入すれば見える化も簡単に実現し、業務改善もスムーズに行えます。

次の記事ではおすすめの営業支援ツール(SFA)を一覧で紹介し、口コミや料金、機能を比較しています。ぜひご覧ください。

エクセル管理とシステム管理の違い

営業管理を行うには、エクセル(Excel)を使用した管理方法とSFAやCRMといった、営業管理ツールを使用した方法があります。

それぞれの詳細と違いを次の項目で説明します。

エクセル管理

営業管理を行っている会社の中には、CRMやSFAといった営業管理ツールではなく、エクセル(Excel)やGoogleスプレッドシートで管理しているケースも数多く存在します。

エクセル管理のメリットはなんといっても、普段使い慣れているエクセルを使うため現場に浸透しやすいことです。また新規でシステムを購入しなくても良いため、システム費用を抑えられます。エクセル・スプレッドシートともに、無料でテンプレートが公開されているのも便利です。スプレッドシートは、オリジナルのテンプレートがつくれる機能もあります。

ただし、一方でエクセル管理には大きな欠点があります。情報を同時に更新できないことと、複雑な情報を管理できないことです。前者の欠点についてはスプレッドシートを活用すれば回避できますが、後者の欠点はシステムを使用せざるをえません。

たとえば、顧客ごとにコミュニケーション履歴を何十回分も記録したい、経理システムのデータと顧客データを紐づけたい場合はエクセル・スプレッドシートでは対応困難です。またシステムを利用すれば、各営業の成果やさまざまな指標を自動的にレポーティング可能です。

SFA・CRM

SFAは「Sales Force Automation(セールス・フォース・オートメーション)」の略で、営業支援システムのことを言います。案件・商談の管理やスケジュール・タスク管理、営業日報・週報の作成ができます。また共有活動時間の分析やレポート作成、法人営業向けの顧客管理なども可能です。

CRMは「Customer Relationship Management」の略で、顧客管理システムのことです。担当者や法人の情報、商談状況、問い合わせ履歴といったデータ管理を一元化できます。CRMを導入すれば、エクセルでは困難だったレポートの出力やデータの集計、分類やグループわけ、複数の情報を紐付けなどが簡単にできます。またデータをリアルタイムで共有できるため、エクセルを使用した顧客管理の欠点を補えることがメリットです。

エクセルでの営業管理に限界を感じている企業は、安価なシステムも存在するため、営業管理ツールの導入を検討してはいかがでしょうか。

営業管理における今後の展望

これからの営業担当者には、顧客からの信頼に加えて「顧客がどういったベネフィットを得られるか」を論理的に伝える力が求められていくでしょう。従来、日本では多くの企業で「営業力は人間力である」と思われていました。営業担当者のトークや人間性を信頼し、契約を結んでもらうケースが多かったからです。

しかしながら、欧米的な合理主義の定着や技術の進歩による選択肢の増加により、営業担当者のトークや力量だけでなく、論理性も重要になりました。一方で顧客にとってのメリットやベネフィットは、事前に情報を精査しなければわからないケースもあります。そのためSFAを利用しながら営業担当者同士で情報を共有し、最適なタイミングでクロージングをする必要があるでしょう。顧客に対していかに柔軟なアプローチができるかが鍵です。

営業管理と資料作り

これからは営業管理をするマネジメント層を資料作りから解放する、営業の状況を一目でわかるような仕組みづくりが必要です。マネージャーは現場からのたたきあげであるケースが多く、現在資料作りがこのような管理職者を困らせています。

今月どの営業が何件アポイントを獲得して訪問したのか、商品別の販売状況はどうなのか、など管理職がさまざまな指標や売上データなどを探し回り、資料を作っているケースも数多く存在します。

もちろん営業管理者が本質的に求められるのは、資料作りではありません。たたき上げであれば営業の営業ロープレに付き合ったり、トークスクリプトを使って営業の平準化やレベルアップに時間を割いたりした方が、組織全体の営業効率は良くなります。営業チームの生産性を高めるためにも、資料作りが不要な環境は不可欠です。

営業管理から始めるデータに基づいた経営

営業管理はただ営業組織や業務を管理するのではなく、会社全体の業務執行を管理する際の布石としても有効に機能するでしょう。「営業」はただ独立した業務ではなく、社内のさまざまな部署に関わっているからです。

たとえば、工場の場合では営業が注文を取ってくるかもしれません。しかし顧客に頼まれた製品を作るのは製造部門、在庫を発送するのは倉庫、見込み客を集めるのはマーケティング、請求書を発行するのは経理です。このように、営業を管理することはさまざまな部署の業務に波及します。

営業管理には営業支援システム(SFA)が効果的

SFA導入をすれば、「すべての営業活動の可視化・データに基づいた精度の高い営業」が可能になり、上記で解説した営業における管理項目を効率的にチェックできるようになります。

運や勘、根性といったもので結果を求めるだけでなく、科学的で自動化されたプロセスに基づき、営業管理を行うことが成功への近道です。営業支援ツール(SFA)などを活用し、適切な営業管理を行って売上アップを目指しましょう。

次の表では、おすすめのSFAの機能や価格を徹底比較しました。ぜひ自社に合ったシステムをお選びいただき、営業活動の効率化にお役立てください!

注目のSFA(営業支援システム)、サービス資料まとめ

おすすめSFAの資料を厳選。各サービスの料金プランや機能、特徴がまとまった資料を無料で資料請求可能です。資料請求特典の比較表では、価格や細かい機能、連携サービスなど、代表的なSFAを含むサービスを徹底比較しています。ぜひSFAを比較する際や稟議を作成する際にご利用ください。

関連記事