ペーパーレス化のメリット・デメリットは?進まないときの推進方法・やり方

目次を閉じる

ペーパーレスとは

ペーパーレスとは、紙を削減する取り組みのことを指します。従来FAXや郵送など紙媒体で文書管理していた資料や書類を電子化し、デジタルデータで利用することをペーパーレス化と呼びます。ペーパーレス化によって保管場所やコストを削減し、生産性向上を実現可能です。

たとえば、記事後半で紹介する浜崎海運株式会社の事例では、業務削減、情報の可視化や共有といった成果が挙げられています。

ペーパーレス化のイメージ

ペーパーレス化のイメージ

ペーパーレス化の現状

日本製紙連合会のデータによると、消費量がピークだった2010年から、2015年までの紙の使用量は年々減少していました。しかし2016年以降、ペーパーレス化ツールが増えてきているにもかかわらず、消費量は再び増加傾向にあったようです。

このようななか、2020年テレワークの流行によりペーパーレスが日本全国的に注目され、電子契約に代表される各種クラウドサービスの導入が進みはじめました。

政府もペーパーレス化を推進しています。2022年1月から施行された改正電子帳簿保存法により、電子データで受け取った帳簿書類は電子データのまま保存しておかなければなりません。これまで紙で運用していた場合はデジタル化の対応が必要となります。

ペーパーレス化による5つのメリット

紙の資料には経年劣化の心配があります。ただし、ペーパーレス化すれば経年劣化の心配もなくなるうえに、次のようなメリットもあります。

- コストの削減

- 業務の脱属人化

- 情報の一元管理が可能

- セキュリティの強化

- バックアップに強い

ペーパーレス化による代表的なメリットを解説します。

コストの削減

ペーパーレス化により次のようなコストを削減できます。

- 紙代

- 印刷代

- 廃棄費⽤

- 保管場所を借りるコスト

- 棚を設置するコスト

また印刷機器に関してはメンテナンス費用もかかる可能性があるため、コスト面においてペーパーレス化から受ける恩恵は大きいでしょう。

業務の脱属人化

データ化すれば情報が可視化され、業務の属⼈化から脱却できます。多くの企業において業務の大半が紙で属人的に管理されており、個人のスキルによって業務の質が左右することも珍しくありません。これを防ぐ意味でも、ペーパーレス化は重要だと言えるでしょう。

情報の一元管理が可能

さまざまな書類やデータを、クラウドツール上にまとめて⼀元管理できるようになります。会議のたびに資料を印刷するコストや準備時間が削減でき、企業全体の効率化につながるでしょう。

セキュリティの強化

電⼦データで管理しておけば、簡単に厳重なセキュリティをかけられるので、盗難や紛失など情報漏えいリスクを下げられます。

また、資料に閲覧制限を設けることで紙媒体よりも⾼いセキュリティレベルが実現可能です。

バックアップに強い

システムの⾃動保存やバックアップ機能を利⽤することで、紛失や盗難、焼失などで資料がなくなることはありません。

紙媒体では紛失や盗難、焼失などで資料がなくなると復元は困難ですが、ペーパーレス化によって、データ消失に関する悩みが解決されるでしょう。

ペーパーレス化4つのデメリット

次にペーパーレスのデメリットを解説しますが、ペーパーレス化のデメリットと言っても、使用する個人の感覚によるものが多い印象です。あくまで実験や統計上の話ですが、紙の資料のほうが電子化された資料よりも会議に集中できるといったデータもあるようです。

- 視認性を低下させる場合がある

- メモが取りにくい

- 利用者のITリテラシーの影響を受ける

- システム障害による被害

これはまだペーパーレス化に伴う機器の使い方、会議の進行の仕方が固まっておらず、会議の内容に集中しきれないのが実際のところでしょう。

視認性を低下させる場合がある

紙媒体の資料であれば、いつ誰が見ても同じものを見られますが、データの資料を閲覧する際には、媒体によっては文字が小さくて見にくい問題があります。ズームにも限界があることに加え、ブルーライトによって目が疲れてしまい、長く作業できなくなるデメリットがあります。

メモが取りにくい

資料に間違いや加筆があった際に、データの場合にはすぐに書き込みができません。また、資料を見ながらメモをしたくても、必要なときにすぐにメモがとれないといった利便性に関するデメリットがあります。

最近では、文字を書き込めたりメモをしたりする機能があるので、このデメリットはいずれ解消するでしょう。

利用者のITリテラシーの影響を受ける

紙の資料であれば誰でも使えますが、データの資料の場合にはパソコンやタブレットなどのツールの扱いに慣れていない人にとっては、逆に不便になる可能性があります。

このようにペーパーレス化は、利用者のITリテラシーの影響を受けることから、誰にとっても使いやすいわけではありません。

システム障害による被害

ペーパーレス化を行った際に、システム障害が起こった際に閲覧ができなくなる可能性やデータ紛失のリスクなどがあります。そのため、もしすべての資料をペーパーレス化した際に、システム障害やサイバー攻撃の被害でデータを紛失した場合、すべての資料を同時に失う恐れがあります。

災害対策やバックアップ対策を行っており、紙による保管よりも安全とは言えますが、稼働率がどの程度か、データセンターなどでの対策を実施しているかなどを確認しておきましょう。

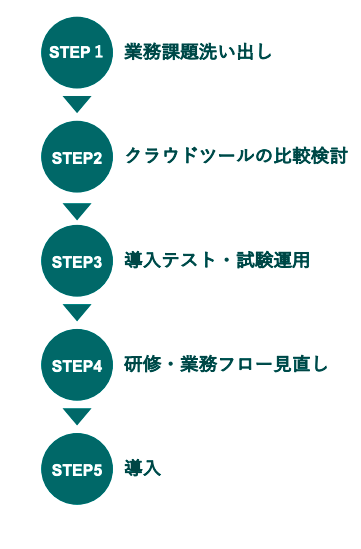

ペーパーレス化の進め方

ペーパーレス化を進めるにあたって主な手順は5つあります。

- 手順1:業務課題洗い出し

- 手順2:クラウドツールの⽐較検討

- 手順3:導⼊テスト・試験運⽤

- 手順4:研修・業務フロー⾒直し

- 手順5:導⼊

まず現状の業務課題を洗い出し、効率化したい業務や優先度を整理します。そして、機能・デザイン・料⾦などを⽐較検討し、⾃社に合ったツールを選定します。多くのツールが無料トライアルを設けているので活⽤しましょう。

ツール導⼊では業務フローの⾒直しが不可⽋です。ツールを最⼤限に使いこなせるよう検討しましょう。あわせて、従業員向けに使い⽅や新フローの研修を⾏います。

導⼊後も運⽤改善し続けることが⼤切です。定期的なフロー⾒直しを⼼がけましょう。

クラウドシステムのメリット

クラウドシステム導入のメリットを解説します。

無料の機能アップデート

業務ソフトをパソコンにインストールする場合と異なり、法令改正にあわせた機能アップデートが無料で⾏われます。ソフトを買い直す必要もありません。

初期費用の安さ

SaaSは初期費⽤無料のサービスが多く、導⼊時のコストを抑えられます。

オンライン環境さえあれば使える

インターネットを介したサービスの性質上、社内にいなくてもオンライン環境さえあれば使⽤できることも、クラウドシステムのメリットと言えるでしょう。

クラウドシステム導入の注意点

クラウドシステム導入における注意点を解説します。

導入時やカスタマイズの追加費⽤がかかる

必要な機能を厳選しパッケージ化して安く提供しているので、⾃社で⾃由にカスタマイズするには別途費⽤が発⽣します。

また、ペーパーレス化を行う範囲にもよりますが、社員が扱う端末のそれぞれの環境を整えなければいけません。導入時に機器を購入する必要があり、システム以外の導入コストもかかる可能性があります。

ツール間連携⽅法に要注意

APIで連携ができるのか、CSVで出⼒したデータを取り込む必要があるかを確認しましょう。API連携に対応していれば⼊⼒の⼿間を削減できます。

長年に渡って紙ベースで仕事をしてきた企業にとっては、急にペーパーレスに切り替えると業務が混乱したり、逆に作業効率が落ちてしまったりする可能性もあります。必要なものであるかを事前にしっかり調べておきましょう。

オンライン環境がなければ利⽤できない

サーバーエラーやネットワーク障害が発⽣すると復旧するまで業務ができません。定期的にバックアップを取ったりクラウドサービスを活用したりすることで、事前の対策が可能です。復旧時の対応まで含めて業務フローを考えておくとよいでしょう。

クラウドシステム選定5つのポイント

クラウドシステムを選ぶ際のポイントを5つにわけて解説します。

ポイント1:料金

ツールやプランによって利⽤できる機能と価格が⼤きく変わるため、⾃社に適切なサービスを選択しましょう。

ポイント2:使いこなせるかの確認

うまく「使いこなせる」か、無料トライアルを利⽤して試してみましょう。現場の従業員、管理者双⽅が、極⼒ストレスなく活⽤できるツールが理想です。

ポイント3:ツール間連携

効率化を重視するならツール間のデータ連携は最重要事項です。API連携に対応していれば、データを⾃動取得できるうえ⼿作業で反映しなくてよいため、正確かつスムーズにペーパーレス化できます。

ポイント4:⼀気通貫で窓⼝⼀元化

マネーフォワード クラウド、ジョブカン、ジンジャー勤怠など、バックオフィス向け業務を⼀気通貫してカバーできるサービスがあります。データ連携がスムーズなうえ、窓⼝を⼀元化できるので、まとめて相談するなら便利です。

ポイント5:サポート体制

クラウドツールの導⼊では、従業員情報の登録や権限設定といった初期設定が必要です。マニュアルやFAQを参照しても⾃社対応が難しいと予想される場合は、サポート体制を確認しておきましょう。有料でも有⼈対応があると安⼼できます。

ペーパーレス化成功事例2選

ペーパーレス化を成功させた2社の事例を紹介します。

事例1:浜崎海運株式会社

浜崎海運株式会社 専務取締役 浜崎貴司様、海運部海⼯務課 ⽵下沙耶様

昭和36年(1961)創業、エネルギーの海上輸送を⼿がける浜崎海運グループは、2020年8⽉時点では、76名いる従業員のうち陸上職員5名でバックオフィス業務を回していました。⻑年経理を⽀えてきた70代の担当者から業務を引き継ぐ際、属⼈化に課題を感じ、ペーパーレス化に取り組みはじめました。加えて3,300枚/⽉の⽂書削減を実現しています。

浜崎:紙での情報管理による属⼈化と、書類保管優先の事務所レイアウトにより⽣じるコミュニケーションロスに課題を感じていました。環境改善のためフリーアドレス制導⼊を決め、ペーパーレス化を進めました。

結果、業務削減以上に、情報の可視化、共有による成果が⼤きかったです。導⼊準備を進めるなかで業務理解が深まり、数字に対する意識も変化し、情報活⽤が活発になりました。

⽵下:⼊社直後の業務は⽂書管理でした。各港から毎⽇約100枚届く書⾯を印刷してファイリング、回覧に出し、閲覧記録の押印を確認し、倉庫に保管する作業です。クラウドへデータを上げるようにしたことで、本質的な業務へ時間を割けるようになりました。

浜崎:現場の若⼿はITに抵抗がなくすんなりと取り組んでくれるし、任せることで彼らのキャリアにもつながります。年⻑者の理解を得るのは⼤変でした。しかし、今では70代の会⻑もクラウドのデータを確認して経営改善に役⽴てているほどです。無料トライアルもあるので、悩むよりまずやってみることをおすすめします。

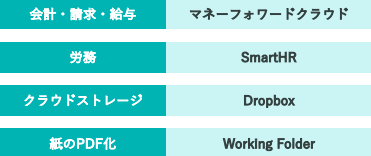

浜崎海運株式会社のクラウド利用例

事例2:Japan Digital Design 株式会社

Japan Digital Design 株式会社 Corporate Planning Div. Manager ⾼⽥優様、Corporate Planning Div. 豊⽥ひかり様

株式会社三菱UFJ銀⾏内のイノベーション組織からスピンオフし2017年設⽴の同社では、Fintech関連の技術開発やソリューション提供を⼿がけています。従業員100名弱のうち、コーポレート担当者は実質5名。紙⽂化が根強い⾦融業界との取引が多いなかでの業務効率化が急務でした。

⾼⽥:弊社には多様なバックグラウンドをもつ社員が在籍しています。雇⽤形態も幅広くて銀⾏の⼈事労務規定がそのまま適⽤できず、最適な運⽤を模索していました。さらに業務の属⼈化も課題でした。未経験者が担当となり得るため、スムーズに業務習得が可能な状態をつくらないと⽴ち⾏かなくなると感じたんです。

MF導⼊のきっかけは、弊社CEOからマネーフォワードの決算対応完全リモート化の情報共有を受けたことです。緊急事態宣⾔下では弊社も出社を禁⽌していたので、決算が⼤きな課題でした。検討から2か⽉で導⼊と慌ただしかったですが、担当者のサポートがよく、豊⽥の作業時間も削減できています。

あわせて導⼊したのが電⼦契約サービスです。はじめにDocuSignを、9⽉にクラウドサインを使いはじめました。⽬的に応じて使い分けています。

豊⽥:以前より紙の契約書が減少し、付随する業務負担が減りました。事業上紙を100%なくすことは困難ですが、これまで紙で⾏ってきた業務が徐々にデジタルへシフトできたことによって時間が捻出できるようになり、さらに効率化を進めたいと考えています。勤怠まわりのデータ連携効果が⾒えるのはこれからなので、楽しみです。

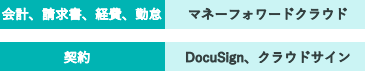

Japan Digital Design 株式会社クラウド利用例

ペーパーレス化が進まない理由

情報のデータ化やデジタル化が進むなか、ペーパーレス化がなかなか進まない企業も多くあります。ペーパーレス化が進まない理由として、次の4つが挙げられます。

- ペーパーレス化に対する意欲の低さ

- システムの導入コスト

- ITリテラシーに差がある

- システム障害への懸念

ペーパーレス化に対する意欲の低さ

ペーパーレス化が進まない理由の1つとして、現場における意欲の低さが挙げられます。

ペーパーレス化には、コスト削減や生産性向上といった、いくつものメリットがあります。しかし、デジタルデータよりも、扱いに慣れている紙文書を好む人が多いために、ペーパーレス化が進まないケースは多いです。また、ペーパーレス化をしなくても業務自体は行えるため、ペーパーレス化のために新しいやり方に取り組む必要性を感じない人もいます。

このように、目的意識や現場の理解がなければ、ペーパーレス化を導入しても効果を得られなくなります。ペーパーレス化を進めるには、必要性を説明し現場に正しく理解してもらうことが大切です。

システムの導入コスト

ペーパーレス化にはそれなりの初期コストがかかることも、ペーパーレス化が進まない理由になります。

ペーパーレス化を進めるには、ペーパーレス会議システムやクラウドストレージ、タブレット端末など、新しいシステムや端末の用意が必須です。現場にITリテラシーの低い人が多ければ、さらに使い方を教えるための研修コストも発生します。これらのコストはけっして安いとは言えないため、初期コストがネックとなり、取り組みに踏み切れないケースも多いです。

ペーパーレス化に成功すれば、会議資料の紙代や印刷コストなどの削減が期待できます。しかし、効果を得るためには、長期的な視点でペーパーレス化への取り組みを進めることが大切になります。

ITリテラシーに差がある

個々のITリテラシーに差があることも、ペーパーレス化が進まない理由の1つです。

ペーパーレス化には、新しい機器やシステムの導入が伴います。そのため、デジタル機器の扱いに慣れていない年配の人やIT初心者の人は、紙媒体からデジタル文書の取り扱いへと大きく業務オペレーションが変わることに抵抗を覚えるはずです。

新しいやり方に慣れるまでは、電子データよりも紙文書のほうが扱いやすいのは当然と言えます。ペーパーレス化により、一時的に業務効率が下がってしまうこともあるでしょう。

このように、個々のITリテラシーに差があるために、機器の使い方から教育しなければならず、ペーパーレス化の導入が進まないケースもあります。

システム障害への懸念

システム障害でデータにアクセスできなくなることを懸念して、ペーパーレス化が進まないケースもあります。

文書をデータ化すると、システム障害や災害でデータが閲覧・利用できなくなったり消失したりしてしまう恐れがあるのは事実です。

ただし、紙文書を扱う場合にも紛失リスクは存在します。むしろ災害などで文書が紛失したり閲覧できない状態になったりするリスクは、紙媒体のほうが高いと言えるでしょう。一方で、データ化した場合、クラウドサービスを利用して文書を保存すれば、適切バックアップを取ることで必要なときに復元できデータ消失のリスク低減が可能です。

しかし、このような理解が欠けているとペーパーレス化を効果的に進められません。現場に正しく理解してもらい、不安を解消することが必要になります。

ペーパーレス化に役立つツール

ペーパーレス化の実現には、システムの導入が不可欠です。たとえば、ペーパーレス化に役立つITシステムやツールには、次の3つがあります。

- OCR/AI OCR

- 文書管理システム

- 電子契約サービス

OCR/AI OCR

OCRとは、「Optical Character Recognition/Reader」(光学的文字認識)の頭文字を取った言葉で、オフィスに保管している紙文書を自動でデータ化できるツールです。

OCRツールを使えば、スキャナやカメラで紙文書を読み込んで、PDFファイルのようなデジタルデータに変換できます。デジタルデータに変換すると、文書の文字はテキストデータとして扱えるようになるため、文書内の情報から必要なファイルの検索が可能になり、利便性が大きく高まります。

さらに、OCRにAIの技術を活用した「AI OCRツール」を導入すれば、OCRでは困難だった手書き文字も、テキストデータに変換が可能です。手作業によるデータ入力業務の工数を大きく削減できるでしょう。

文書管理システム

文書管理システムは、文書データをクラウド上に保管して管理し、組織で共有できるサービスです。

システムの導入により、端末や場所を問わずデータにアクセスできるようになります。また、サービスによっては文書の作成・保管・管理に加え、全文検索ができる検索機能や保管期限の切れた文書の自動破棄まで行えるものもあるため、容易に文書データの管理が可能です。

オンライン上でデータをやり取りするには、不正アクセスによる情報漏えいを懸念することもあるでしょう。しかし、ファイルにユーザーのアクセス権限を設定したりアクセス履歴を記録できたりと、手厚いセキュリティー対策が施せるサービスを利用すれば、安心して取り組みを進められるでしょう。

電子契約サービス

電子契約サービスは、契約締結にかかる一連の手続きをオンライン上で完結できるサービスです。タイムスタンプや電子署名などの技術により、紙の契約書と同等の法的効力を担保できる点が特徴です。

電子契約サービスを導入すれば、契約書の送付・受領から契約締結までオンラインで完結するため、紙の契約書は不要になります。システムによっては、紙と電子のどちらで作成した契約書であっても電子データとして保存できるため、1つのシステムで管理が可能です。

書面での交付義務が必要とされていた、定期借地契約や定期借家契約、特定商取引にもとづく契約書についても、法改正により電子契約が可能です。ただし、契約書の種類によっては、電子契約ができない場合もある点に注意する必要があります。

ペーパーレス化を推進させるポイント

ペーパーレス化を推進させるために実施したいポイントを4点解説します。

大きなモニター・タブレットを用意する

紙資料に執着する人々が挙げる理由のひとつに、電子化資料の見にくさがあります。

デメリットでも挙げられていたように、これを解消するには解像度の高い大きなモニターを使用する、操作性のよい大画面のタブレットを使用するなどの方法が考えられます。

ITに不慣れな方を想定

日付・プロジェクト・担当者など、複数の基準で簡単に検索できるデータベースとすることで、ITに不慣れでも使いやすい環境を整える必要があるでしょう。

余分な機能にアクセスできないよう、細かい権限の設定を行うことも有効かもしれません。

システムの利用

ペーパーレスの仕組みをいちから構築していくのは、簡単なことではありません。ペーパーレス化を実現するのに必要な機能を吟味したうえで、要件が満たされたシステムを導入するのが早道だと言えるでしょう。

プレゼンテーション機能の搭載や、参加者を登録するだけで資料が閲覧できるようになる「ペーパーレス会議システム」であれば、なお活用の幅が広がっていくでしょう。

できるところから段階的に導入を

会社の規模が大きくなればなるほど、一度にすべてをペーパーレス化することは困難です。そのため一気に導入しようとするのではなく、優先順位を明らかにして、段階的に導入することが重要です。

ペーパーレス化の促進で業務効率化を

ペーパーレス化は、単にコスト削減のために行われるものではありません。現在多くの企業はビジネスのデジタル化や、さらに先にあるビジネスモデルの変革、つまり「DX(デジタルトランスフォーメーション)」を目指しています。近年はデジタル化やテレワーク推進、またSDGsの一環として社会的要請が強くなりました。

ペーパーレス化が進まない理由は、「紙での提出が規定されているため」だと思われるかもしれません。しかし現在、法律的な観点では「書面化が必要」と定められている一部書面を除けば電子化が許されています。また、デジタル文書での新しい運用に抵抗を感じる人の存在が、促進の妨げとなるかもしれません。このような場合は、ペーパーレス化のメリットや安全性についてしっかりと周知し、社員にリテラシー教育を行うことが大切です。

ペーパーレス化の流れは今後も強く進んでいくでしょう。取引先で導入するところが増えてくるかもしれません。ペーパーレスを推進して、業務を効率化していきましょう。

BOXILとは

BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」、ビジネスメディア「BOXIL Magazine」、YouTubeチャンネル「BOXIL CHANNEL」、Q&Aサイト「BOXIL SaaS質問箱」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。

BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。

- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!

- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!

- 約800種類のビジネステンプレートが自由に使える!

BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。

BOXIL SaaS質問箱は、SaaS選定や業務課題に関する質問に、SaaSベンダーやITコンサルタントなどの専門家が回答するQ&Aサイトです。質問はすべて匿名、完全無料で利用いただけます。

BOXIL SaaSへ掲載しませんか?

- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※

- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供

- 累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心

※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査