安否確認システム比較おすすめ21選!選び方や導入するメリット

目次を閉じる

- 安否確認システムとは

- 安否確認システムの必要性

- 安否確認システムの主な機能

- 一斉配信(自動配信)機能

- 安否状況の回答機能

- 安否回答データの集計機能

- 掲示板機能

- 安否確認システムの導入費用

- 安否確認システムの選び方

- 安否確認システムの導入目的を確認する

- 安否確認システムの機能を確認する

- 安否確認システムを導入する際の注意点を確認する

- 安否確認システムの料金・価格相場を確認する

- 安否確認システムのおすすめ22選比較

- Safetylink24

- alwaive

- NEC 緊急連絡・安否確認システム

- Yahoo!安否確認サービス

- Solaポータルサービス(SPS)

- Linkit Maps

- Biz安否確認/一斉通報

- トヨクモ安否確認サービス2

- セコム安否確認サービス

- ALSOK安否確認サービス

- SPIRAL® 安否確認サービス

- 安否確認システムANPIC

- パスモバイルサービス

- 安否LifeMail

- 安否コール

- エマージェンシーコール

- オクレンジャー

- e安否

- 安否ナビゲータ

- 緊急メール連絡板

- 安否確認サービスCuenote

- いつものビジネスチャットで安否確認

- Chatwork

- WowTalk for ビジネスプラス

- 注目のビジネスチャット、サービス資料まとめ

- グループウェアの安否確認機能を活用

- J-MOTTOグループウェア

- desknet's NEO

- 「BOXIL SaaS AWARD Summer 2024」の受賞サービス

- 安否確認システムの導入メリット

- 複数の連絡手段で確実性を向上

- 自動化で回答収集のスピードアップ

- 安否確認を無料でする方法

- 携帯メール

- 災害用伝言ダイヤル 171

- SNS

- 安否確認システム定着のポイント

- BOXILとは

安否確認システムとは

安否確認システムとは、非常時に従業員や家族の安否を確認し、把握するためのもの。企業にかわり、安否状況の共有をメールや電話、SMS(ショートメッセージ)で従業員へ依頼し、Webで回答してもらうのが一般的です。

安否確認システムの仕組み

安否確認システムの仕組み

安否確認システムの必要性

安否確認システムは、1995年に起きた阪神淡路大震災がきっかけとなり導入する企業が増加。さらに2011年東日本大震災が発生したことで、安否確認システムの需要はより高まりました。

企業としては、災害が起こった場合いかに迅速に安否を確認し、事業を立て直せるか、つまりBCP(事業継続計画)対策が重要です。また近年では、南海トラフ地震などの大地震発生の高まりや豪雨被害・風被害の増加などがあり、重要性も増しています。

この課題を解決できるのが、安否確認システムです。安否確認システムは、災害時に気象庁の情報と連動して自動で安否確認が依頼されることから、スピーディーな確認や集計が可能。

さらに平常時には業務連絡の一括送信や体調管理ができるシステムなどもあり、幅広い使い方ができることから必要性はさらに高まりつつあります。

安否確認システムの主な機能

安否確認システムの主な機能と利用方法には、次の4点が挙げられます。

- 一斉配信(自動配信)機能

- 安否状況の回答機能

- 安否回答データの集計機能

- 掲示板機能

一斉配信(自動配信)機能

発災時に、あらかじめ登録しておいた連絡先へ回答依頼を、次のような手段で一斉配信する機能です。

- メール

- SMS

- スマートフォンアプリでのプッシュ通知

- 電話

安否確認の際には、複数手段を選択できると回答の確実性が高まります。未回答者へリマインド(再通知)する機能もあれば、より回答率向上を期待できます。

それに加え、自動配信機能を備えていればより便利です。省庁のデータと連携するもので、「震度◯◯以上」「◯◯警報発令時」といった条件に該当する災害が起きると、自動で配信してくれます。

平時には一斉連絡手段として活用できます。非常時に限らない運用を定着させるのに有効でしょう。

安否状況の回答機能

一斉配信を受け取った従業員は、安否状況の回答機能を使用して状況を報告します。

報告手段は、メール記載のURLから指定のWebページへアクセスし回答する方法、スマートフォンアプリ上で回答する方法、音声ガイダンスに従って電話で回答する方法など。自社のデバイス利用方法にのっとった形態を選びましょう。

安否回答データの集計機能

従業員から集めた安否状況の回答はシステム上に蓄積されます。自動集計機能があれば、管理者や担当者は計算せずともひと目で状況を把握でき、スムーズな状況把握につながります。

掲示板機能

掲示板機能は、管理者からのメッセージを従業員が閲覧できる仕組みです。対応状況や今後の方針といった周知事項を掲示できます。

安否確認システムの導入費用

安否確認システムは企業によって価格がさまざまで、初期費用の有無はもちろん、月額固定や従量制などもサービスによって異なります。後述するように、無料で利用できる安否確認も存在します。

有料のシステムの相場は、初期費用がある場合は5~10万円、月額料金が数千円~数万円程度です。そのため、初期費用と月額費用がどちらも必要となる場合、総合的な費用は15~20万円程度になります。

安否確認システムの選び方

安否確認システムを選ぶ際は、次の流れで確認しましょう。

- 安否確認システムの導入目的を確認する

- 安否確認システムの機能を確認する

- 安否確認システムを導入する際の注意点を確認する

- 安否確認システムの料金・価格相場を確認する

安否確認システムの導入目的を確認する

安否確認システムの導入を検討する際は、まず導入目的を明確にしましょう。主な導入目的は次のとおりです。

| 導入目的 | 詳細 |

|---|---|

| 災害時の社員の安否確認を簡単にしたい | 安否確認依頼や簡単に集計できる自動返信機能がある安否確認システムがおすすめ |

| 従業員の家族も含めて安否確認したい | 家族の安否確認もできるシステムがおすすめ |

| 従業員に何かあった場合すぐに把握したい | 安否情報の欠如や異常を検知した際に通知が来る安否確認システムがおすすめ |

安否確認システムの機能を確認する

安否確認システムでできること、利用できる機能は次のとおりです。上記の導入目的・課題をどのように解決できるか記載しているため、必要な機能を洗い出しましょう。

【基本的な機能】

| 機能 | 詳細 |

|---|---|

| 安否情報の登録 | 従業員やメンバーがシステムに自身の安否情報(安否状況、現在地、連絡先など)を登録・更新できる機能 |

| 安否確認依頼の送信 | 災害発生時などに自動または手動で安否確認依頼を組織内のメンバーに送信できる機能 |

| 自動返信機能 | メンバーが安否確認依頼に対して自動返信することで、安否情報を自動的に集計する機能 |

| 報告・通知機能 | 管理者が安否情報の欠如や異常を検知した際に、自動的に報告・通知される機能 |

【特定の課題・用途・業界に特化した機能】

| 機能 | 詳細 |

|---|---|

| 従業員の家族の安否確認 | 従業員と家族が情報共有できる機能 |

| システム連携機能 | グループウェアや人材管理システムと連携できる機能 |

安否確認システムを導入する際の注意点を確認する

安否確認システムを導入する際、失敗しないために次の項目も確認しておきましょう。

| 確認事項 | 詳細 |

|---|---|

| 多言語対応 | 社内に外国人従業員がいる場合やグローバル企業の場合は多言語対応しているものを選びましょう。 |

| 連絡手段 | 従業員の数や年齢層に関係なく安否確認ができるよう、メールや電話、LINEなどのアプリやSNS、SMSなど幅広い連絡手段に対応しているものがおすすめです。 |

| データセンターは複数か所あるか | データセンターが被災したときのために、データセンターは複数か所設置されているかを確認しましょう。 |

| 動作実績 | 過去に大きな災害が起こった際、実際に通信し安否確認ができた実績があれば選ぶ際の基準になるため確認しましょう。 |

| データプライバシーとセキュリティ | 個人情報を含む安否情報は慎重に取り扱われる必要があるため、システムのセキュリティ対策やデータ保護対策がしっかりと整備されているか確認しましょう。 |

安否確認システムの料金・価格相場を確認する

安否確認システムの料金・価格相場は、導入するシステムの機能や規模、利用するユーザーの数などによって異なります。一般的に、小規模な組織や企業向けの基本プランでは数千円から数万円程度から提供されることがあります。

安否確認システムのおすすめ22選比較

安否確認システムには、安否確認専用のサービスと、主要サービスの関連機能として提供されているサービスに分けられます。後者だと、警備会社ALSOKやセコムが提供する安否確認サービス、グループウェアやバックオフィス支援SaaSに付随する安否確認機能が挙げられます。

また、安否確認システムの詳細を比較したい方は、こちらから無料の資料をダウンロードして検討してみてください。では次の項目で詳しく紹介します。

Safetylink24 - 株式会社イーネットソリューションズ

- ユーザー数65万人以上※1、50,000名以上の企業で運用実績※1

- 安否確認のほか、社内アンケートや案内など平常時の利用も可能

- スマートフォンアプリに対応

Safetylink24は、導入企業900社以上※2の、企業や学校向け安否確認システムです。1ユーザーあたり6名まで家族を登録でき、家族間での安否確認にも利用できます。

地震、防災気象情報と連動して事前設定したメッセージを自動配信でき、回答があるまで自動でリトライしてくれます。また、J-anpiとTwitterに連携した安否通知も可能です。

※1 出典:ボクシル掲載資料参照(2023年2月閲覧)

※2 出典:Safetylink24公式サイトより(2023年8月16日閲覧)

ユーザーは、メール内URLもしくはアプリから安否状況を登録できます。安否回答に画像や音声、位置情報を添付できるのが特徴です。

alwaive

- 緊急連絡/安否確認サービスの機能を拡充

- ビジネスチャットとしても利用可能

- 東日本大震災の時も正常に稼働したデータセンター

alwaiveは、2004年から450社150万ID※の導入実績を誇る「緊急連絡/安否確認サービス」の機能を拡張した安否確認システムです。災害が起こった際に従業員の安否確認や、事業所の被災状況を確認できるだけでなく、ビジネスチャットツールとしても利用できます。

また東日本大震災のときにも正常に稼働していた、大規模なデーターセンターでデータを管理しているため、災害時も安心です。

※出典:alwaive公式サイト(2023年8月16日閲覧)

「緊急連絡/安否確認サービス」が2022年9月にサービス終了。以降平常時のコミュニケーションもできるようアップデートされた「alwaive」に移行することに。

NEC 緊急連絡・安否確認システム

- 東日本大震災の被災事業所が開発

- 1クリックで安否状況回答

- ブラウザが使えなくても空メール送信で安否確認

NECの安否確認システムは、東日本大震災の経験をいかして開発されました。発災時の混乱を考慮し、シンプルな機能に。安否状況は、通知メールに記載された4つの選択肢から選ぶだけとわかりやすく、ブラウザが使えない状況でも空メール返信で回答できます。携帯電話(ガラケー)からでも使いやすいサービスです。

とにかく機能がシンプル。災害時の混乱を経験したからこそ、迷いなく回答できる「1クリック」仕様としています。

- 24億※ものアクセスに耐えたインフラ

- 一括での登録が可能

- 業界低水準の価格帯

Yahoo!安否確認サービスは、東日本大震災のときに24億ものアクセスに耐えたインフラを持つ、Yahoo! JAPANが提供する安否確認サービスです。オークションやショッピングで毎日大量の一斉メール配信も行っているため、災害時の安否確認にも確実につながることが期待できます。

また一斉送信はもちろん、一括で登録も可能。作成するアカウントの数が多い場合は、CSVファイルを使うことで一括登録できます。利用者用IDは自由につくれるため、社員番号も使えるでしょう。

※出典:Yahoo!安否確認サービス公式サイト(2022年9月26日閲覧)

日本最大級のインフラを持つYahoo!が提供する安否確認サービス。一括登録ができるため担当者の負担も減らせます。

Solaポータルサービス(SPS) - Sola株式会社

- 管理者は安否状況をパソコンやスマートフォンで確認

- 社員はメールのリンクから安否状況を報告

- 1ユーザー月額200円~利用可能

Sola ポータルサービス(SPS)は、安否確認をはじめ勤怠管理や日報管理までできるクラウド型サービスです。

災害が起きた際は、管理者がメールを社員へ送信、社員がメールのURLにアクセスして安否状況を報告することで、管理者はWebにて安否状況の確認ができます。クリックしてコメントを入力するだけの直観的な操作なので、災害時でも報告しやすいと考えられます。

出退勤管理システムや起床管理システムと併用した利用も可能です。安否確認をはじめ日々の業務を効率化するのに役立ちます。

Linkit Maps - 株式会社ACCESS

- 位置情報で従業員の安否確認を迅速に

- 素早い進捗管理と円滑なコミュニケーション

- スマートフォンの地図アプリとも連携可能

Linkit Mapsは、メディア取材、保守、運送、外勤従業といったあらゆる業態で活用されている動態管理コミュニケーションサービスです。位置情報をリアルタイムで把握できるため、外回りしている従業員の安全も一早く確認できます。チャット機能も備わっているので、日々のコミュニケーションに加えて、災害時も機能しすぐに安否確認が行えます。

地図上で従業員の位置を把握できるため、非常時の状況確認と対応指示をより的確に行えます。外勤スタッフが多い企業におすすめです。

Biz安否確認/一斉通報 - エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

- 地震発生時に自動で安否確認を実施

- 連絡事項を送りたい人にだけ一括送信

- 官公庁への導入実績も

Biz安否確認/一斉通報は、NTTの通信基盤を利用した安否確認システムです。設定震度以上の地震が発生するとシステムが自動で安否状況登録依頼を発信。回答が登録されるまで自動で再連絡を行います。またメール、スマートフォンアプリ、電話の3つの手段で、高い回答率を実現する仕組みを整えています。

「無事」と回答した人にだけ出社連絡をするといった二次連絡も、システム経由で一斉送信可能。連絡事項を自由に編集して必要な対象者にだけ送信できるので、平時の連絡網としても使用できます。

電話通知に対応している数少ないサービス。専用フリーダイヤルから発信し、受信者はガイダンスに従い番号で回答する仕組みです。メールやアプリに慣れていない人もフォローできるため、従業員層が幅広い企業におすすめです。

トヨクモ安否確認サービス2 - トヨクモ株式会社

- 安否確認専用サービス

- アクセス集中を想定しサーバー拡張

- 対策指示や議論も一つのツールで

トヨクモ(旧:サイボウズスタートアップス)の安否確認サービス2は、非常時に「使える」ことへこだわった安否確認サービス。東日本大震災時のデータをいかし、サーバーの国際分散、負荷に応じた自動拡張、定期的な負荷検証、携帯電話(ガラケー)対応といった特徴を備えています。

Twitterアカウントと連動し、メッセージで通知できます。ほか、英語対応、気象警報連動、人事システムとの情報連携など、かゆいところに手が届く細かい機能を備えています。

- 24時間365日体制で専門スタッフを配備

- 実績に基づく多彩な機能

- 説明会や導入支援で手厚くサポート

セコムの安否確認サービスは、約8,800社・810万人※への導入実績を持つ危機管理サービス。震度5弱以上の地震、または事前に取り決めた災害情報を受信すると、管理者へ速やかに通知します。全国に複数拠点を持つ強みをいかし、万が一近接拠点が被災しても、別拠点からサポートを受けられます。

メールでの一斉通知が基本ですが、オプションで電話(音声自動発信)やLINE通知に対応しています。

※出典:「セコムの安否確認サービス」2023年3月末時点の数値(2023年8月16日閲覧)

ALSOK安否確認サービス

- 携帯電話操作に不慣れでも使いやすいシンプルな画面

- スピーディーなサービス提供の開始が可能

- 自動配信、管理者による手動配信、両方に対応

ALSOKの安否確認サービスは、安否確認メールの自動配信、未回答者への自動再送信、専用の集計ページといった必要機能を備えています。オプションの「家族安否サービス」では、従業員とその家族のみがアクセスできる掲示板を開設でき、家庭内の安否確認支援にもつながります。

自動メール配信に加えて、管理者による手動通知にも対応。二次連絡のほか、災害以外の業務トラブルが起きた際の一斉連絡に利用できます。

SPIRAL® 安否確認サービス

- 災害に備えた安否確認訓練

- 確実に届くメール+SMS併用

- 災害時でも安心できるセキュリティ

SPIRAL安否確認サービスは、メール一斉配信システムなど多方面の業務ソリューションを提供するパイプドビッツが提供するサービス。災害時と同じフローを体験できる訓練機能を備えており、その結果を蓄積できます。フロー改善を行いつつ、緊急時に「使い方がわからない」という状態に陥りにくい点が特徴です。

訓練機能では、配信経過時間ごとの回答率を細かく記録できます。曜日や時刻をずらしながら繰り返し実施することで、フロー改善にいかせます。

安否確認システムANPIC

- ユーザー稼働実績50万人以上※

- マニュアル作成サービス

- アプリ、LINEとの連携が可能

安否確認システムANPICは、東日本大震災で問題なく稼働したシステムを製品化した安否確認システムです。ユーザー稼働実績50万人以上で、多くの人に支持されています。

またANPICを使った安否報告の操作方法や、家族との連絡方法などを記載したマニュアル(カードタイプもあり)を作成できるサービスも。機械操作に慣れていない方でも、安否確認がしやすくなっています。

さらにアプリやLINEとの連携も可能。幅広い人に対して安否確認がしやすいサービスです。

※出典:安否確認システムNPIC公式サイト(2023年8月16日閲覧)

50万人以上のユーザーに稼働した実績のあるサービス。幅広い層に対して安否確認がしやすくなっています。

パスモバイルサービス

- 集客・販促ツールにもなる

- 安否確認に特化した利用も可能

- 安心の低価格

パスモバイルサービスは、幅広い使い方のできる安否確認サービスです。集客・販売・販促ツールとしての利用が可能で、メルマガ・クーポンが配信できます。

また安否確認に特化した機能をまとめた「無事かな?メール」も提供。開封確認付きメールを配信し、対象者が開封した時間を自動で記録することで安否確認ができます。

販促ツールにもなるサービス。メールの開封確認によって対象者の安否が確認できます。

安否LifeMail

- 日本で最初に安否確認システムを開発

- 利用者数200万人以上※

- GPSによる安否確認が可能

安否LifeMailは、まだ日本に安否確認システムがなかった2000年当初から、開発と販売を行っていたパイオニアです。利用者数も200万人以上と、多くの企業で利用されています。

またメールによる安否確認もちろん、LINEやGPSによる安否確認も可能。幅広い手段が使えることで、通信の混雑時やメールが受け取れない対象者の安否確認も行いやすくなります。

※出典:「安否LifeMail」(2023年8月16日閲覧)

日本で最初に安否確認システムは開発・販売してきたパイオニア。LINEやGPSによる安否確認ができます。

安否コール

- 金融機関と同じプラットフォームで万全のセキュリティ

- さまざまな業界・業種で1,200社以上※の導入実績

- 無料版アプリあり

安否コールは、ID・パスワード不要のコミュニケーションツールで、上場企業を筆頭に1,200社以上の導入実績を誇ります。パスワードもメールアドレスも不要で簡単に登録でき、シンプルで使いやすい操作性と豊富な機能で、誰でも使いこなせるのが特徴です。アプリ管理機能も標準搭載されています。

※出典:安否コール公式サイト(2023年8月16日閲覧)

パスワードやメールアドレスが不要ですぐに使用可能。災害時の経験を活かして、だれでもすぐに使える仕様になっています。

- 安全確認と情報共有がスムーズに

- 過去の震災で安定稼働

- 安否回答率と連絡内容の確認率100%※

エマージェンシーコールは、危機管理ポータルのインフォコムが提供している安否確認システムです。災害時の混乱状況のなかでも迅速な安全確認をするための機能を備えており、安否回答率と連絡内容の確認率100%の達成にこだわった独自機能を多く備えているのが特徴です。

安否確認には「インターネット系」「電話系」「メール系」の3つの手段が提供されており、利用者が状況に応じて選べるようになっています。

※出典:エマージェンシーコール公式サイト(2023年8月16日閲覧)

安否回答率・連絡内容の確認率100%達成にこだわった安否確認システムです。利用者だけでなく、運用管理者の利便性も考慮した工夫もされています。

オクレンジャー

- パソコン・スマートフォンからスピーディーに安否確認

- 利用者目線の「使いやすいさ」を追求

- 企業・公官庁からサークル活動など幅広く利用可能

オクレンジャーは災害発生時の安否確認や緊急連絡をパソコンやスマートフォン(携帯電話)からスピーディーに行えるクラウドサービスです。10年以上の運用実績で培った利用者目線の使いやすさが追求されており、日ごろパソコンや携帯のアプリを使わないような利用者でも簡単に使えるように工夫されています。オプションとしてGPS連携や「家族用災害伝言板」なども利用可能です。

長年の運用実績と経験から、だれにでも簡単に使えるような仕様になっています。企業や公官庁での利用はもちろん、サークルレベルでも気軽に使えるのが特徴。

e安否

- 緊急地震速報の受信と同時に安否確認メールを自動送信

- 位置情報の報告や家族の安否確認も可能

- システム運営10年以上の実績

e安否は気象庁から発信される緊急地震速報の受信と同時に安否確認のメールを自動送信できるシステムです。確認メールと同時に位置情報や家族の安否確認もできるので、災害時に素早い行動が可能になります。とくにGPS機能を利用して社員や家族の位置情報を報告できるので、避難経路の指示や待機場所の指示などに活用可能です。

緊急地震速報を受信すると同時に自動で安否メールを送信。素早い安否確認と同時に位置情報も共有できるので、素早い非難活動に寄与します。

安否ナビゲータ

- 現在地付近のハザードマップが確認可能

- 人事システムと連携できる

- 無償トライアルが可能

安否ナビゲータは、京セラが提供する安否確認システムです。災害時はGPSによる安否確認ができるだけでなく、現在地付近のハザードマップが確認できるため、最寄りの避難所を確認できます。

オプション機能を使えば人事システムと連携でき、利便性が高められます。導入前には無償トライアルを実施できるため、自社に適したシステムと確認してから導入できるでしょう。

京セラが提供する安否確認システム。災害時はGPSを使って、ハザードマップから最寄りの避難所が確認できます。

- 通常用と緊急用の2つの連絡先設定

- メール配信とアンケート調査にも利用可能

- 複数のデータセンターで運用

緊急メール連絡板は、幅広い使い方ができる安否確認システムです。安否確認で使用される一斉配信で案内や通達、社内メルマガの配信などにも利用できます。

また同じく安否確認を集計する機能に関しては、社内アンケートや出社の可否を回答・集計する機能として利用できます。連絡先の設定は通常用と緊急用で2つ設定できるため、これを切り替えることで使い分けも可能です。

緊急メール連絡板は、安否確認システムを平時でも切り替えて利用可能。連絡先を2種類にわけることで、切り替えもスムーズにできます。

安否確認サービスCuenote

- シリーズ契約数2,000以上※の実績

- 月間76億通※のメール配信実績

- 防災訓練が可能

安否確認サービスCuenoteは、シリーズ契約数2,000以上の実績を持つシステムです。運営会社では15年以上メール配信システムを提供しており、月間76億通の豊富な実績とノウハウで災害時にもメール配信を行います。

また安否確認サービスCuenoteは防災訓練を行うことも可能。テスト配信により、災害発生時にどのような受信があるかのイメージが確認できます。

※出典:「安否確認サービスCuenote」(2023年8月16日閲覧)

シリーズ契約数2,000以上の実績を持つ安否確認システムで、メール配信実績も豊富。防災訓練ができるため、受信イメージを確認できます。

いつものビジネスチャットで安否確認

専用の安否確認システムを導入しても、使ったことがないため非常時に機能しなかった事例があります。ビジネスチャットなら日常的に接しているため戸惑いが少なく、安否状況の自動集約までは難しくても、一斉通知とそれに対する回答を一つのツールに集約可能。

警報で交通機関の乱れが予想される際などの一斉連絡に使用しておけば、訓練のかわりにもなります。

Chatwork - Chatwork株式会社

- 従業員の被災状況を即時に確認できる

- 素早くデータの復元が可能

- 幅広い年齢層で活用できる操作性

Chatworkは、累計41万社以上※の導入実績を誇るビジネスチャットツールです。電話がつながりにくい災害時でも、チャットで素早く安否確認。一斉連絡にも活用できます。さらに、普段からChatwork上でコミュニケーションを取っていればやり取りしたデータを残せるので、情報を復元可能。国産ツールならではの操作性で使いやすく、従業員の平均年齢が高い職場でも活用されています。

※出典:Chatwork公式サイト(2023年8月16日閲覧)

WowTalk for ビジネスプラス - 株式会社NTTドコモ

- 最新の名簿を常に確認でき、連絡先がすぐにわかる

- 柔軟な機能カスタマイズに対応

- 導入実績1万社以上※のビジネスチャット

WowTalkは、チャットや社内報の機能を備えたコミュニケーションツールです。シンプルで直感的に操作しやすく、複数の手段でアクセス可能。セキュリティの堅牢性も特徴です。

※出典:WowTalk公式サイト(2023年8月16日閲覧)

注目のビジネスチャット、サービス資料まとめ

ビジネスチャットの各サービス資料を厳選。無料でダウンロード可能です。効率的な情報共有、タスク管理、リモートワークなどさまざまな目的で導入されるビジネスチャットの比較にお役立てください。

関連記事

グループウェアの安否確認機能を活用

ビジネスチャット同様グループウェアも活用できます。一斉送信と回答集計ができる安否確認機能を備えたサービスもあるので、サービスの見直しが有効かもしれません。安否確認機能を持つグループウェアを紹介します。

J-MOTTOグループウェア - リスモン・ビジネス・ポータル株式会社

- 1ユーザーあたり月額165円※から提供

- 4,000社、14万ユーザーの豊富な実績※

- 高度な運用環境と万全のセキュリティ対策

J-MOTTOは、desknet's NEOの低容量版。その分低コストで利用できます。安否確認機能があるほか、防災対策を施したデータセンターで運用し、万が一に備えています。

無料お試し期間:最大3か月間

※出典:「J-MOTTO」(2023年8月16日閲覧)

desknet's NEO - 株式会社ネオジャパン

- 徹底した現場主義で直感的に使える

- 各自が入力した安否状況の回答を全ユーザー間で共有できる

- 緊急連絡用のメールアドレスを別途登録できる

desknet's NEO(デスクネッツ ネオ)は、導入実績484万以上※を超えるグループウェアです。使いやすさと管理しやすさで支持を集めています。安否確認機能があり、緊急時も使い慣れたUIで連絡できます。

無料お試し期間:クラウド版30日間※

※出典:「desknet's NEO」(2023年8月16日閲覧)

関連記事

グループウェア徹底比較!無料や有料ツールの機能・価格表一覧

社内SNS比較|メリット・事例・導入失敗した方におすすめのツール

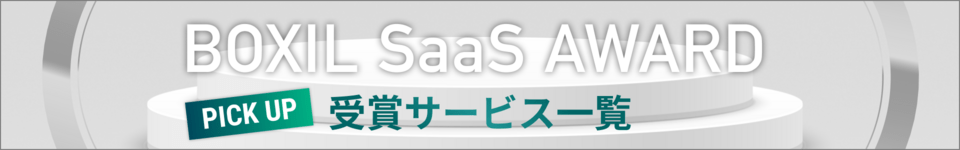

「BOXIL SaaS AWARD Summer 2024」の受賞サービス

「BOXIL SaaS AWARD(ボクシル サース アワード)」は、SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」が毎年3月4日を「SaaSの日(サースの日)」と定め、優れたSaaSを審査、選考、表彰するイベントです。

今回の「BOXIL SaaS AWARD Summer 2024」は、2023年4月1日から2024年3月31日までの1年間で新たに投稿された口コミ約18,000件を審査対象としており、計333サービスに、ユーザーから支持されるサービスの証としてバッジを付与しました。

【Good Service】:「BOXIL SaaS」上に投稿された口コミを対象に、各カテゴリで総得点の高いサービスに対してスマートキャンプから与えられる称号です。

| サービスの安定性No.1 | トヨクモ安否確認サービス2 |

| 機能満足度No.1 | トヨクモ安否確認サービス2 |

| カスタマイズ性No.1 | トヨクモ安否確認サービス2 |

| お役立ち度No.1 | トヨクモ安否確認サービス2 |

| 使いやすさNo.1 | トヨクモ安否確認サービス2 |

【口コミ項目別No.1】:「BOXIL SaaS」上に投稿された「口コミによるサービス評価」9項目を対象に、各カテゴリ、各項目において一定の基準を満たした上で、最も高い平均点を獲得したサービスに対して、スマートキャンプから与えられる称号です。

>>BOXIL SaaS AWARD Summer 2024の詳細はこちら

安否確認システムの導入メリット

安否確認システムには、「確実性」と「スピード」の観点から大きな導入メリットがあります。

複数の連絡手段で確実性を向上

学校や自治体、小規模な企業では、電話やメールによる連絡網を構築しているところも多いでしょう。しかし、安否確認対象者が多いほど連絡に時間がかかり、通信障害や通信制限でつながらない場合もあります。

安否確認システムは、Webブラウザまたは専用アプリで回答する形式が多いため、デバイスを問いません。電話回線が使用できなくても、避難場所近くのWi-Fiや災害時に無料開放されるWi-Fi「00000JAPAN(ファイブゼロ・ジャパン)」を通じてコンタクトを取れる可能性があります。一つのサービスで複数の通信手段を利用できるのは大きなメリットです。

自動化で回答収集のスピードアップ

電話やメールによる安否確認では、管理職が多くの従業員に連絡を取り、集計し、担当者に報告する、というフローが一般的。これでは、指示系統に問題があると機能しないほか、管理職や担当者自身が被災していれば成り立たなくなってしまいます。

安否確認システムは、有事の際にシステムが自動で回答依頼を送付し集計可能。未回答者にリマインドするサービスもあり、迅速な安否情報の収集に寄与します。

安否確認を無料でする方法

安否確認システムを導入せず、メールやSNSを使って安否確認する方法もあります。安否確認システム導入前に、もしも安否確認をしなければならない状況になったときに対応するためにも、各連絡手段のメリット・デメリットを押さえておきましょう。

携帯メール

もっとも身近に安否確認をする方法としては携帯メールが考えられます。災害などで回線がパンクしてしまうケースも考えられますが、メールならば多少時間がかかったとしても相手と意思疎通できるケースが多いです。

ただし、社員間など多人数の安否情報を共有するのは手間がかかってしまうので、上述の安否確認システムを用いたほうが効率的です。

災害用伝言ダイヤル 171

NTTは災害用伝言ダイヤル(171)を提供しています。これは地震や火山の噴火などの災害の発生によって被災地への通信が増加し、電話がつながりにくい状況になった場合に提供が開始されるサービスで、だれでも利用できます。

使い方は「171」にダイヤルし、音声ガイダンスに従って伝言の録音・再生をするだけです。

電話がつながらなくなった家族の安否情報を確認するのに便利ですが、やはり大人数の情報共有には不向きなので、企業で素早く安否確認をしたい場合は、専用サービスを導入することをおすすめします。

SNS

SNSを利用した安否確認が可能です。局地的な災害の場合は、電話を利用するよりも安定して情報共有が可能であるため、災害時には重宝します。電話とは違って必要な相手に一斉にメッセージを送れるメリットもあります。

ただし、日ごろSNSを利用していないと有事に使いこなすのは難しいことや、そもそもSNSのアカウントを持っていない人もいるでしょう。

確実に安否確認をしたい場合には、だれでも簡単に使える安否情報システムの導入を検討した方が得策と言えます。

安否確認システム定着のポイント

非常時、企業は「現状把握」と「事業継続」を考えなくてはなりません。事業継続の一歩は安否確認から。システムを利用すれば、確実かつ迅速な現状把握につながります。

ただ、いざというときに使えなければ意味がありません。使い方の教育や訓練を実施したうえで、大災害時に限らず業務の一斉連絡に使用したり、訓練配信を行ったりと、ツールに慣れておくことが必要です。日ごろ使用するビジネスチャットやグループウェアを安否確認に活用するのも一つの手段です。

また緊急時には多くの情報が飛び交うため、サーバーが混雑したり、システム自体がうまく作動しなかったりと、フローどおりに安否確認を進められない可能性があります。万が一システムが使えない場合も想定したBCPを策定しておきましょう。

BOXILとは

BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」、ビジネスメディア「BOXIL Magazine」、YouTubeチャンネル「BOXIL CHANNEL」、Q&Aサイト「BOXIL SaaS質問箱」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。

BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。

- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!

- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!

- 約800種類のビジネステンプレートが自由に使える!

BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。

BOXIL SaaS質問箱は、SaaS選定や業務課題に関する質問に、SaaSベンダーやITコンサルタントなどの専門家が回答するQ&Aサイトです。質問はすべて匿名、完全無料で利用いただけます。

BOXIL SaaSへ掲載しませんか?

- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※

- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供

- 累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心

※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査