カスタマーサポートとは

カスタマーサポートとは、企業が提供する商品やサービスを購入、これから検討している見込み顧客の疑問や不満を解決する企業活動です。BtoC企業に限らずBtoB企業でもサポート部門を設置し、問い合わせ対応や製品・サービスに関する情報提供を行うことで、顧客満足度の向上につなげています。

これまでは コストセンター として扱われることが多く、収益に直結しないため注力していなかった企業も多いのではないでしょうか。また、クレーム処理が辛い、キャリアステップが描きにくいなど職種に対するネガティブな印象があることも、注力されない理由かもしれません。

しかし近年はAIといったテクノロジーの発達で、顧客データの分析に加えて、顧客満足度の向上によるリピート・紹介など収益化の面で、カスタマーサポートがあらためて注目されています。

本記事では顧客サポートに対する新しい考え方を紹介するとともに、事例を解説しながら最新のサポートツールも紹介します。

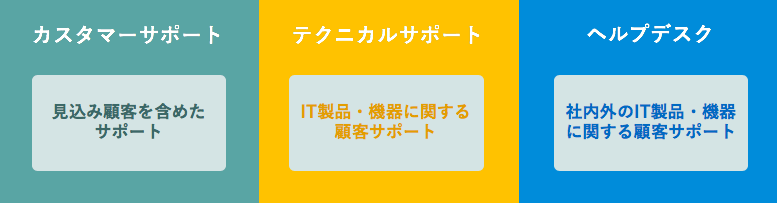

テクニカルサポート・ヘルプデスクとの違い

※出典:BOXIL編集部にて画像作成

カスタマーサポートには、テクニカルサポート(ユーザーサポート)や、 ヘルプデスク といった類似ワードが存在します。これらを比較することで、役割について理解を深めましょう。

| カスタマーサポート | テクニカルサポート | ヘルプデスク | |

|---|---|---|---|

| 対象製品・サービス | すべてのサービス・製品 | IT機器・製品 | IT製品・機器(パソコン・業務ツール) |

| 対象顧客 | BtoB・BtoC | BtoB・BtoC | BtoB・BtoC |

| 役割 | 製品の購入 検討顧客のサポート | 製品の故障対応 操作方法の案内 | 操作方法の案内 社内システムの対応 |

テクニカルサポート(ユーザーサポート)は、IT機器・製品を提供している企業の顧客サポートに使われる言葉です。一方ヘルプデスクは、顧客だけでなく社内で利用している業務システムや、パソコンに関するサポートも対象に含まれます。

実はマーケ側面もある?潜在ニーズも汲み取るカスタマーサポート

カスタマーサポートは、マーケティングとしての側面ももち合わせています。たとえばホームページにFAQや問い合わせフォームなどを設置すると、既存顧客だけでなく、これから購入・契約を検討している、見込み顧客から連絡が来ることもあります。

顧客が「どのような情報を求めているか」「どこで情報を探しているか」を理解しているのは、顧客に接する機会が一番多いサポート部門です。マーケティング部門との連携強化により、見込み顧客獲得を検討しましょう。

カスタマーサポートが社内で注力されにくい理由

では、カスタマーサポートがあまり注力されず、社内での優先度が高まらない理由はどこにあるのでしょうか。

カスタマーサポートはネガティブ印象が強い

まずカスタマーサポートに関するイメージが、あまりよくないことが挙げられます。

※出典:BOXIL編集部にて画像作成

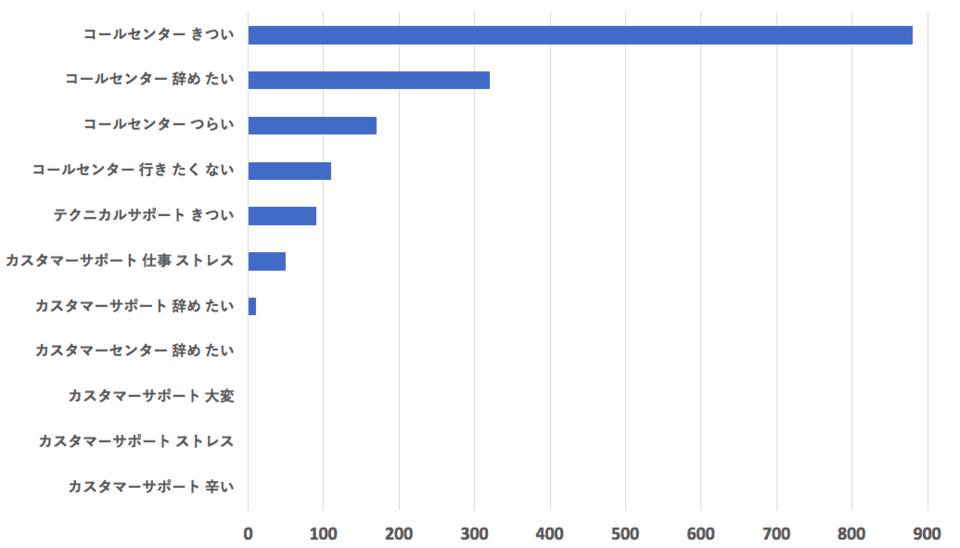

上記の図はWeb上での月間検索回数がどの程度あるのかを表しています。やはり、サポートセンターに関連する業務はクレーム処理が多く、ストレスを感じやすいといったネガティブな印象をもつ人が多いようです。

限定的な業務範囲とキャリアステップ

(1)マニュアルによる限定的な業務

サポートセンターの業務内容はある程度マニュアルが整備されているため、効率の点では非常に「仕組み化」がされているといえます。一方で顧客に対してOne to Oneのコミュニケーションに関しては、多少見劣りする点があります。

(2)イメージしにくキャリア

コールセンターは、センター長・SV(スーパーバイザー)・オペレーターと下がっていくピラミッド型の組織構造です。また先ほど紹介したようにサポートセンターに関する印象は、いいとはいえないため、離職率も高いのが現状です。

すると、組織の中に顧客に合わせたオリジナルコミュニケーションのノウハウが蓄積されないといた、負のスパイラルに陥ります。このようにならないためには、カスタマーサポートにおける「明確なビジョン」と、「キャリアステップ」を示せるリーダーの存在が重要です。

役割が不明確、利益貢献が見えにく「コストセンター」

カスタマーサポート部門は営業部門と異なり、売上に貢献する数字が見えにくい点も注力に踏み切れない理由の1つです。

社内での収益貢献が見えにくいと、経営判断としてはコスト削減の対象となります。カスタマーサポート職に関する平均年収は、300〜400万円前後です。「社内でのコスト削減」→「薄まる価値提供」→「給与水準の低下」といったように、こちらも負のスパイラルに陥っていると考えられます。

あらためて注目されるカスタマーサポートの価値と必要性

しかし近年、 SaaS ・ サブスクリプションモデル の普及により「顧客にいかに継続してもらうか」といった観点から、あらためてカスタマーサポートの役割や価値が見直されています。

ここからは、カスタマーサポートの必要性やメリットについて紹介します。

顧客離れの約70%はサポート不足が原因

既存顧客が自社から離れていく理由は、サービス・プロダクト品質への不満ではなく、サポート不足であると発表した調査結果※があります。

※出典:ザ・レスポンス「 【調査結果】顧客が離れる理由と対処法5つ 」(2025年9月3日閲覧)

上記のグラフは、マーケティング情報をまとめているザ・レスポンスで紹介されている、ロックフェラー・コーポレーション社の調査結果です。

顧客が離れる一番の理由は、サービスではなく人です。営業部門やサポート部門の方は、もしかすると経験があるかもしれません。実際筆者も社内外で「なぜサービスを利用してくれているのか」と質問したところ、「品質は劣る部分もあるが、営業担当が気にかけてくれるから」と回答されたことが、何度かあります。

2020年のSaaS業界レポート では、サブスクリプションモデルの平均成長率は13%を越えており、2024年には約1兆1,200億円へと拡大する見通しです。そのため長期的にサービス利用してもらえる状況をつくるだけでも、会社の売上に貢献しているといえます。

売上維持だけではない、二次収益につながるサポート

顧客・売上維持では守りの要素が少し強いかもしれませんが、カスタマーサポートの収益貢献はそれだけではありません。

たとえばECサイトや店舗などのBtoC領域では、顧客をファン化することでリピーターにつなげています。また顧客をフォローすることで契約や利用が継続され、既存顧客からの アップセル ・ クロスセル や、紹介をもらうことも収益貢献の1つです。

顧客の声をフィードバックで製品開発・改善

顧客との距離が、一番近いのがカスタマーサポート部門です。既存顧客とのコミュニケーションの中では、商品に関する不満・改善の要望などをもらう機会は少なくないでしょう。

そのため商品開発部門へこういった顧客の声をフィードバックすることで、よりよい商品・サービスに育てることもカスタマーサポートの価値といえます。下記の記事では、カスタマーサポートの重要性と組織構築について解説しています。

近年需要が拡大しているカスタマーサクセスとは

カスタマーサクセス(Customer Success)とは、日本語で「顧客の成功」を意味する言葉で、略してCSとも呼ばれます。わかりやすくいえば、自社の商品・サービスを利用する顧客が望む成果(成功)を出せるよう、支援する取り組みのことです。

顧客が商品・サービスの利用によってどういったゴールを目指しているかを理解し、顧客データから課題を分析し、先回りしてサポートや解決をします。これにより、解約率の低下やアップセル・クロスセルの向上を図るのが目的です。

カスタマーサクセスとカスタマーサポートの違い

カスタマーサクセスとカスタマーサポートの違いは、役割と動き方です。カスタマーサポートは、顧客からの問い合わせや質問に対応し、不満を解消する役割があります。一方カスタマーサクセスは、顧客の課題を見つけ出し、先回りして施策を提案することで、顧客の成功をサポートするのが役割です。

またカスタマーサポートは、顧客からの問い合わせがあってはじめて動く受動的な活動です。しかしカスタマーサポートは商品・サービスを購入・契約した時点から動く、能動的な活動であるのも大きな違いといえます。

カスタマーサクセスが注目される背景

カスタマーサクセスが注目される背景としては、SaaSやサブスクリプションモデルの市場拡大や普及が挙げられるでしょう。前述したように、近年は既存顧客に対し「いかに継続してもらうか」の重要性が非常に高まっています。

それにはカスタマーサポートで顧客の不満を解消するのはもちろん、より顧客との関係を強化し、最大限商品・サービスの効果を発揮できる、併走型のサポートが求められました。結果カスタマーサポートの役割の一部である二次収益につながるサポートを拡大する形で、カスタマーサクセスが導入されるようになりました。

カスタマーサポート・カスタマーサクセスのBtoB企業成功事例

では実際に、伴走支援を軸にしたカスタマーサポートや、カスタマーサクセスを実践し、成功した企業の事例を紹介します。海外の有名企業はもちろん、日本の大手企業や注目企業も紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

まずはBtoB企業の具体例を紹介します。

SanSan

SaaS型名刺管理システム「SanSan」で知られる株式会社SanSanは、2012年からカスタマーサクセス部門を設立し、早くから組織拡大に取り組んでいます。SanSanには「カスタマーサクセスプラン」が存在し、顧客が支援内容によって3つのプランが選択できる仕組み※1です。

カスタマーサクセスプランでは、とくにサービスを現場に定着させ、使ってもらうことを重視しており、サービス導入支援(オンボーディング)に力を入れてきました。結果SanSanの解約率は2023年5月時点で0.44%※2と、SaaSビジネスにおいて世界的にも珍しいほど低い数値を維持しています。

また現在SanSanは、さらに顧客の成功を追求すべく、コンサルティングに着目しています。顧客の事業方針や営業戦略を踏まえ、SanSanをどう活用すべきか提案できるよう、メンバーの育成を目的とした教育プログラムを整備し、現場への浸透に取り組んでいるそうです。

※出典1:Sansan「

Sansanカスタマーサクセスプラン注意事項

」(2025年9月3日閲覧)

※出典2:Sansan「

Sansanのカスタマーサクセスは企業変革コンサルで顧客を成功に導く

」(2025年9月3日閲覧)

SmartHR

SaaS型人事労務システムの「SmartHR」で知られる株式会社SmartHRは、2016年に1人体制でカスタマーサクセスを組織しました。それからチャットによるサポートを中心にサポート範囲を拡大した結果、現在は次のようにチームを細分化し、ユーザーニーズに合わせた最適なサポートが提供できる体制を構築しています。

- オンボーディング:導入支援サポート

- エンタープライズCSM:従業員規模が数千名の企業支援

- SMBCSM:従業員規模が数百名までの企業支援

- テックタッチ:自主学習コンテンツの企画設計

- オペレーション:適切なサポート・タイミングの企画設計

またなかでも重要なオンボーディングに関しては、次の4ステップに分解し、最終的な「独り立ち」を目指して支援を行っています。

- キックオフ

- トレーニング

- 状況確認

- クロージング

こういった施策を行った結果、SmartHRは継続利用率99.5%を達成しました。

※出典:MarkeZine「 継続率99.5%を誇るSmartHRのカスタマーサクセスチームが、顧客のために“あえてやらない”こと 」(2024年4月24日閲覧)

Adobe

Photoshopといったクリエイティブツールの提供を行うアドビ株式会社では、社内にカスタマーサクセス部門を設置し、顧客のサポートを行っています。DXの概念をオぺーレーションレベルから顧客の意識に根づかせ、レベルアップしてもらうことをミッションとして掲げています。

なかでも特徴的なのが、「プレミアサポート」と呼ばれるテクニカルサポートです。Adobe製品の導入後、KPI策定のアドバイスや他社の導入成功事例などを紹介し、安定した運用体制を構築できるまでの支援を行っています。

また「プレミアサポート」の中に上位プランがあり、これに加入すると専任のテクニカルアカウントマネージャーによるサポートが受けられます。顧客ごとにパーソナライズされた提案が受けられるため、顧客はよりDX推進や売上向上を図りやすくなるのが魅力です。

※出典:Adobe Blog「 お客様に寄り添う。アドビがめざすカスタマーサクセス。 」(2024年4月24日閲覧)

トレタ

飲食店向け予約管理システム「トレタ」を提供する株式会社トレタでは、問い合わせ数を減らすことが顧客満足度につながると考え、工数削減に取り組んでいます。

トレタでは、企画や開発の段階からカスタマーサポートとの情報共有を行い、内容を反映させることで、リリース後使い方に関しての問い合わせを減らすことに成功しました。

また問い合わせやクレームを未然に防ぐため、先回りした情報発信や利用開始2〜3週間前後にフォローコールを実施する、アクティブサポートも行っています。場合によっては、利用担当者向けに、製品説明会開催とフォローコールのどちらも行うことがあるようです。結果契約数自体は7,000店舗以上に増加したものの、問い合わせ比率は軽減したそうです。

※出典:キャリハック「 問い合わせが来てからでは遅い?先回りのカスタマーサポート 」(2024年4月24日閲覧)

さくらインターネット

レンタルサーバーを提供するさくらインターネット株式会社では、CSの価値を「お客さま自体の成長」と、「自身の感動体験を伝播してもらう」の2つに置いています。これらが実現できれば、口コミやリピートにつながると考えました。

通常コールセンターでは、1件あたりの通話時間を短くすることが目標に設定されるケースが多くあります。しかし同社は顧客の成長をサポートすることに注力してもらうため、通話時間のKPIは設けないようにしました。

また問い合わせに対しオペレーター個人で知っていることがあれば、ポリシーに関係なく顧客に答えるよう指導しました。結果オペレーターの一人ひとりが顧客の行動に変化をうながし、顧客成長のサポートすることを意識するようになったそうです。

※出典:キャリハック「 年収1,000万円のカスタマーサポート? 」(2024年4月24日閲覧)

カスタマーサポート・カスタマーサクセスのBtoC企業成功事例

近年はSaaSビジネスのBtoB企業だけでなく、BtoC企業も併走型のカスタマーサポートや、カスタマーサクセスを導入するケースが増えています。BtoC企業の成功事例について紹介します。

花王

衣類洗剤や基礎化粧品などで幅広くブランドを展開する化学メーカーの花王株式会社は、メーカーの立場上、消費者との距離の遠さが課題でした。そこで現在は、さまざまなWeb施策によって消費者との距離を縮め、よりよい商品開発やよりよい商品の使い方・提案ができるよう取り組みを行っています。

たとえば「Kao PLAZA」は、消費者とつながるために立ち上げられたサイトであり、自社商品の普段とは違う使い方といった新しい気づきを提供し、商品活用を促進しています。また「Kao PLAZA」には会員向けコミュニティがあるのも特徴です。このコミュニティでは、定期的に生活に関するお題を出して体験や提案、レポートを募り、これを分析して商品改良や商品開発などに反映しています。

※出典:WEBCAS「 【イベント開催レポート】『「DIGITAL RELATIONS 2021 Spring」顧客接点の最適化とは? ~オンラインでの企業と顧客のリレーション強化事例をご紹介~』 」(2025年9月3日閲覧)

ほかにも花王ではヘアーカラーブランド「ブローネ」で、「ブローネ髪色診断」サービスを提供しています。「ブローネ髪色診断」は消費者の顔立ちや肌の色合いから、おすすめの髪色を診断してくれるサービスです。どのカラーを選べばいいかわからない方におすすめの色を提案したり、自身では思いつかないようなカラーを提案したりすることで、よりよい商品体験を提供しています。

※出典:花王「 カラーコーディネーター監修 ブローネ髪色診断 」(2025年9月3日閲覧)

メルカリ

日本最大のオンラインフリーマーケットサービスを提供する株式会社メルカリは、会社全体が顧客視点でものごとを考えるカルチャーが根づいています。カスタマーサクセス部門においても、「VOC」を起点に業務を行っているのが特徴です。

VOCとは「Voice of Customer」の略で、日本語で「顧客の声」を意味します。カスタマーサクセス部門ではこのVOCをもとに、顧客の求めているものや課題を特定し、これを社内全体にさまざまな方法で共有しています。

またVOCをまとめたデータや特定した課題、改善施策を経営陣に共有・提案する、「VOC meeting」を実施しているのもポイントです。社内はもちろん経営陣も巻き込んで顧客の声をサービスに反映させているため、優れた顧客体験が提供できているといえるでしょう。

※出典:mercan「 お客さま視点を社内に根付かせ、改善につなげる。Customer Experience Program Management ってどんなチーム? #メルカンバトン 」(2024年4月24日閲覧)

カスタマーサクセスを運用するポイント

カスタマーサクセスを運用し成功させるポイントとしては、全社的に取り組むことや顧客の分析を行うこと、また顧客の成功を追求することが挙げられます。それぞれ詳しく紹介します。

全社的に取り組む

カスタマーサクセスを成功させるには、カスタマーサクセス部門だけでなく会社全体で、カスタマーサクセスに取り組む必要があります。カスタマーサクセスの最大の目的はサービスを長期間利用してもらうことであり、そのためには商品開発部門やマーケティング部門といった他部署との連携が欠かせません。

またカスタマーサクセス部門が業務の中心に来れば、顧客の声を会社全体に反映できるため、商品開発やマーケティングにもいい影響が与えられるでしょう。全社的に取り組むには、経営陣がトップダウンでカスタマーサクセスの重要性を伝え、部門連携を促進するのが重要です。

顧客の声を聞き分析する

商品・サービスを利用する顧客の声にしっかり耳を傾けることも重要です。今回紹介した事例の企業はどれも非常に顧客の声を重視しており、よりよい商品開発やよりよい商品体験が提供できるよう改善を続けています。顧客のニーズや課題、目指すべきゴールを理解するためにも、ヒアリングはしっかり行ってください。

また、カスタマーサクセスでは顧客のニーズや課題に先回りして対応する必要があります。そのためヒアリングだけでなく、幅広く顧客データを収集・分析して潜在的な課題やニーズも掘り出し、そこで得られたデータを有効活用しましょう。

顧客の成功を追求する

カスタマーサクセスでは、常にどうすれば顧客が成果を出せるかを考え続けましょう。前述したように近年はいかに利用を継続してもらえるかが重視されており、アップセルやクロスセルを行うことで、利益を出す方向にシフトしています。

そして利用継続やアップセル・クロスセルを行うには、不満を解消するだけでなく商品・サービスの購入・導入で成果を出すことが重要です。そのため、カスタマーサクセスは顧客が実現したい目標を明確化させ、そこに向けて分析や取り組みを行いましょう。

カスタマーサポート・カスタマーサクセスにおすすめのツール比較

カスタマーサポートやカスタマーサクセスは、幅広い顧客情報を収集・一元管理し、分析することで正確な判断や施策が行えます。とくにBtoB企業では、顧客の本音を引き出すのが難しく、データから本質的な課題やニーズを見つけ出す必要があります。

しかしツールやシステムがなければ、膨大な情報の収集や分析は難しいでしょう。そこで最後に、カスタマーサポートやカスタマーサクセスを支援する、おすすめのツールについて紹介します。

Growwwing

- カスタマーサクセスに必須級の機能を網羅

- 顧客情報の効果的な管理運用を実現

- サービス改善のループを回し、解約率を軽減

Growwwing は、サブスプリクションビジネスの成長を加速し、収益を最大化するカスタマーサクセス管理ツールです。

利用状況・行動履歴などの顧客情報収集やヘルスコアチェック、プレイバック管理、顧客Q&A対応、改善要望の蓄積といったカスタマーサクセスに必要な機能を網羅しています。顧客情報を効果的に管理し、サービス改善のOODAループ(ウーダ・ループ)を回すことで、解約率を抑えられるでしょう。

クアルトリクス (Qualtrics) – XM for Customer Experience

- アンケートをもとに顧客体験を改善

- チャネルやデバイスを問わないアンケート

- データ分析で顧客体験価値を向上

クアルトリクス カスタマーエクスペリエンス(CX) は、顧客体験を改善するためのアンケート配信やデータ分析ができるシステムです。

回答するチャネルやデバイスを問わないアンケートが実施できるため、回答率の向上が図れます。またより多くのデータから、顧客のニーズや課題を発見し対処可能です。ほかツールと連携し、顧客へよりよい体験を提供できるよう設計しましょう。

KiZUKAI

- 顧客分析をリアルタイムに可視化

- LTVや解約率など重要なKPIを自動で算出

- 顧客をステージ別で管理して、顧客の動きを可視化

KiZUKAI は、サブスクリプションを提供している企業に向けた、顧客ロイヤリティー改善ツールです。各所に散らばる大量の顧客データを、データ連携やトラッキングコードにより集約してデータベース化します。データベースの構築や改良にかかる工数を削減可能です。

またAIにより解約リスクを予測分析して、フォローが必要な顧客をリスト抽出できます。解約要因を把握することで、適切な改善アクション取りやすくなるでしょう。

pottos

- 顧客へのアプローチから担当者の業務管理まで豊富な機能を搭載

- ヘルススコアに応じた顧客へのアプローチの自動化

- BI機能搭載で、カスタマーサクセスのPDCAがpottosで完結

pottos は、カスタマーサクセス担当者の業務を支援する、BtoBに特化したカスタマーサクセスオートメーションツールです。効率的にカスタマーサクセス業務を行えるよう、顧客の利用状況やヘルス状況に応じて、顧客へのアプローチやカスタマーサクセス担当者への通知、タスク生成を自動的に実施してくれます。

自動セグメントやヘルススコア、顧客への「ポップアップ通知」「メール配信」、タスク生成など、カスタマーサクセス担当者の業務を支援する豊富な機能も利用可能です。顧客状況の把握や解約の防止、対応の属人化解消といった、カスタマーサクセス担当者によくある課題を解決します。

ヘルピング・クライアンツ・サクシード

- 顧客から信頼される営業を育成

- 顧客のパートナーとして、深い関係性を構築

- 現場での実践をサポートする豊富なツール

ヘルピング・クライアンツ・サクシード は、顧客から信頼される営業プロセスを体系化した研修プログラムです。営業と顧客の間で信頼関係が構築されていれば、顧客は心を開いて抱えている課題について相談してくれるので、営業はより少ない労力で顧客に最適なソリューションを提案できます。

また営業チームの全員がスキルを身につけることで、営業成績の差が少ない組織を目指せます。研修で学んだことを実践しやすいよう、マニュアルやワークシートといったサポートツールも充実しており、すぐに実務で生かせるでしょう。

問い合わせを削減&自動化 | チャットボット・FAQシステム

チャットボット ・ チャットサポートツール は、自動会話プログラムのことで、チャットを通してユーザーの質問に返答してくれます。Webサイトの右側に窓口として設置されているケースが多く、顧客が疑問に感じたことをすぐに解決できます。またチャットボットの場合は、あらかじめ想定される課題などを設置し、自動応答させることも可能です。

FAQシステム は、顧客からよくある質問を整理・分析し、ヘルプページに反映してユーザーの自己解決をうながすシステムです。FAQシステムを活用することで、カスタマーサポートの効率化が実現できるでしょう。

問い合わせの一元管理で対応漏れを防止 | メール共有システム

メール共有・問い合わせ管理システム は、カスタマーサポート部門で利用される、メールや問い合わせの一元管理のシステムです。複数のメールアドレスを所有している場合に、別の担当者と共有できず二重に対応してしまう、対応が漏れているといった課題を解決してくれます。

これからのカスタマーサポートは、マーケ視点と併走支援

マーケティング視点でプロダクト改善

紹介してきたように、カスタマーサポートの領域でもテクノロジーの発達によって問い合わせ対応の自動化が徐々に可能となり、サポートにかかるコストの削減が予想されます。またチャットボットのように問い合わせの自動化が進めば、顧客の行動や課題を集計し分析可能です。

そのため今後は顧客がどのような情報求めているのか、どこで求めているのかを考えるマーケティング視点と、それを発信するサービス改善スキルが必要になるでしょう。

サポートを超える「伴走支援」カスタマーサクセス

またサブスクリプション型のサービスモデルも浸透し、いかに顧客と接点をもち、サービス継続してもらえる状態をつくれるかが重要です。最近ではSaaS業界を中心に顧客の成功を支援する、 「カスタマーサクセス」 が注目されています。

サービスを継続して利用してもらうには、サービス解約のアラートが出てから動き出しては手遅れです。今回紹介した事例の企業が実施するような、積極的なサポートで顧客に気づきを与える・伴走することで、長期の継続利用を目指しましょう。

BOXILとは

BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「 BOXIL SaaS 」、ビジネスメディア「 BOXIL Magazine 」、YouTubeチャンネル「 BOXIL CHANNEL 」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。

BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。

- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!

- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!

- 約800種類の ビジネステンプレート が自由に使える!

BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。

BOXIL SaaSへ掲載しませんか?

- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※

- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供

-

累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心

※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査