稟議書とは

稟議書は、日本特有の社内書類です。何かの購入や、システムの導入などを実現するために、許可をあらかじめ会社に対して求めることを 稟議 といい、内容が記載された文書を稟議書といいます。

稟議書を作成したあとは、関係各所に回して承認を得なければなりません。こうした申請、承認のプロセスは海外にも存在しますが、複数の承認を必要とし、意思決定に時間がかかるのが日本企業の特徴です。

こちらの記事では稟議についてより詳しく解説しています。

稟議書の保存期間

稟議書には、法律で定められた明確な保存期間はありません。しかし、稟議書に添付された契約書や見積書などには、法律で定められた保存期間があるので注意が必要です。

企業によっては、将来的にトラブルや確認事項が出た際に意思決定の経緯を確認できるよう、ルールを定めて稟議書を保管している場合もあります。また、多くの大企業では、稟議書は決裁に関する重要な書類であることから、永年保存をルールとして決めているようです。

そのため、重要な稟議書であれば、保存義務のある添付書類を保管したうえで、稟議書も残しておくことをおすすめします。具体的な期間としては、最低でも保存義務のある文書と同等の期間は、稟議書も保存しておくと安心です。

稟議を電子化すれば、稟議書は電子稟議システム上に自動的に永年保存されるため、保存期間や保管の手間なく管理ができます。

稟議の電子化とは

稟議の電子化は、紙ベースの稟議書をデジタル化し、 ワークフロー を通じてオンラインで処理することで、物理的な制約を排除し、業務の迅速化を実現します。クラウドシステムの活用により、どこからでもアクセス可能なWebベースでの申請・承認作業を可能にし、稟議書を電子文書として保存が可能です。

合議制を採用することが多い日本企業にとって、稟議の電子化は、承認プロセスと迅速な意思決定を実現し、競争力を強化する重要な手段となります。

電子決裁との違い

稟議の電子化と電子決裁は、どちらも業務プロセスの効率化を目的としていますが、用途と機能において重要な違いがあります。

電子決裁は、契約書や重要文書に対して、デジタル環境で承認や署名を行うシステムです。 電子署名 技術を利用して、文書の真正性と署名者の身元を保証しています。決裁を電子化することで、時間と場所の制約を受けずに、迅速かつセキュアなドキュメントの閲覧と承認が可能になります。

一方、稟議の電子化は、組織の意思決定プロセス全体をデジタル化します。提案から承認、実行に至るまでの一連の流れを電子稟議システムによってオンラインで管理し、追跡することを可能にしています。

主な違いは、電子決裁が単一のドキュメントや取引に対する署名・承認に特化しているのに対し、稟議の電子化は組織の意思決定プロセスとコミュニケーションの効率化に焦点を当てている点です。稟議の電子化は、プロセスの透明性を高め、全体の意思決定における速度と精度を向上させることが目的です。

端的に述べると、電子決裁は即時性とセキュリティを重視し、稟議の電子化は意思決定プロセスの速度と効率性の向上に主眼を置いています。

稟議の電子化が進む背景

稟議の電子化が進む背景には、どのような要因があるのかを解説します。

働き方改革の推進

国が推進する働き方改革の一環として、企業は無駄な業務を削減し、効率的な業務プロセスを構築する必要性が高まっています。リモートワークやテレワークの普及により、場所にとらわれない稟議の進行が求められている状況もあります。

電子化された稟議システムは、どこからでもアクセス可能で、無駄な「ハンコ出社」の必要なく、承認フローを迅速化可能です。紙ベースの文書管理や承認プロセスの時間を大幅に削減し、業務の効率化につながることが期待されています。

ペーパーレス化の推進

環境保護の観点から、企業や組織ではペーパーレス化への取り組みが強化されています。紙の使用量を減らすことは、当然コスト削減にもつながります。

また、電子帳簿保存法といった法律の改正により、検索や保管が容易な電子化による文書管理が推奨されている流れもあるでしょう。

ビジネスのスピード化

競争が激化するビジネス環境のなかで、迅速な意思決定は企業の成長に不可欠です。電子化された稟議プロセスは、承認までの時間を短縮し、ビジネスの意思決定のスピードを加速させます。

DXの推進

企業は業務効率化や生産性向上を目指し、DX(デジタルトランスフォーメーション)の一環として文書を電子化する動きが増えています。

クラウドサービスや 電子署名 技術の普及により、以前よりもはるかに安全かつ簡単に文書の電子化や電子稟議が可能になりました。

文書を電子化することで、情報の一元管理が容易になり、検索性やアクセス性の向上が可能です。また、適切なアクセス権限の設定によって、情報漏えいのリスクを低減できる点も評価されています。

紙の稟議書の課題

従来の紙の稟議書には、次のような多くの課題があることをあらためて認識しておきましょう。

- 申請から承認までに時間がかかる

- 保管に手間やコストがかかる

- 承認フローのステータスがわかりづらい

- 過去の稟議書を探すのに苦労する

- 紛失のリスクがある

- テレワークだと提出や確認に手間がかかる

申請から承認までに時間がかかる

紙の稟議を申請後は、物理的な回覧による承認が必要になります。

稟議は、複数の承認者を経て最終的な決裁となるケースが多いでしょう。そのため、最終承認までの過程で承認が滞るといった問題が起こりやすくなります。たとえば、承認者が出張で長期間不在にしているといったケースです。

このような場合、承認者が出社するまでフローが進まないため、申請から承認までに時間を要しタイムラグが発生してしまいます。

保管に手間やコストがかかる

紙ベースの稟議書の保管には物理的なスペースが必要です。稟議書の保管のために、倉庫やキャビネットといったスペースを確保しなければいけません。稟議書は資料が添付されていることも多いため、稟議書が増えていくことで保管スペースが圧迫され、保管に関するコストが増大してくるでしょう。

また、稟議書はただ保管するだけではなく、管理が必要です。あとで必要な書類が見つけ出せるようにわかりやすくファイリングするといった、適切な管理方法を選ぶ手間も発生します。

承認フローのステータスがわかりづらい

紙の稟議書では、どの段階でどの承認者が書類を保持しているのか、現在のステータスが一目でわかりません。とくに複数の部署や階層を経る承認フローの場合、稟議書の所在が不明瞭になりがちです。これが原因で、承認プロセスが遅延したり、必要なタスクが滞ったりするトラブルが発生する可能性があります。

過去の稟議書を探すのに苦労する

紙の稟議書は物理的なスペースに保管されるため、過去の記録を探す際には物理的に探す必要があります。特定の文書を探そうとする場合、それがどのファイルにあるのか、どの保管箱のなかにあるのかを一つひとつ確認しなければならないため、時間と労力を要するでしょう。

紛失のリスクがある

紙の稟議書は物理的に存在するため、盗難や紛失のリスクが常に伴います。重要な情報が含まれるこれらの文書が外部に漏れることは、大きなセキュリティリスクとなり得ます。とくに、機密情報や個人情報が関わる文書の取り扱いには最大限の注意が必要です。

さらに、紙の稟議書ではもし仮に1枚紛失したとしても気付くことは困難です。毎日すべての稟議書が揃っているかをチェックするのも現実的ではありません。

テレワークだと提出や確認に手間がかかる

リモートワークやテレワークが一般的になるなか、紙の稟議書は提出や確認のプロセスにおいて非効率性が顕著になります。文書を物理的に移動させる必要があるため、遠隔地からの作業では大幅な遅延や、文書の受け渡しに出社や郵送といった追加の手段が必要となります。

稟議の電子化のメリット

稟議を電子化することで得られる多くのメリットについて説明します。稟議電子化のメリットは次のとおりです。

- コストと時間の削減

- 意思決定の迅速化

- 監査効率のアップ

- 申請の負担軽減

- 誤記入や記入漏れを防げる

- 保存期間や枚数に制限がない

- セキュリティの強化

- 環境への配慮

コストと時間の削減

稟議の電子化は、コストと時間を削減できることが大きなメリットです。

稟議書が電子化されることで、ペーパーレス化を進められるため、書類の印刷・回覧・保管コストが削減できます。稟議書の作成・申請作業も簡素化され、承認者は外出先でも承認可否の判断ができるため、申請・承認フローが大幅に効率化されるでしょう。

これにより、多くの役職で時間を節約でき、その時間を他の重要な意思決定のために利用できます。

意思決定の迅速化

稟議の電子化により、承認フローが可視化され、進捗状況の確認がリアルタイムで可能になります。

必要なタスクの優先度付けや、適切なタイミングでのフィードバック、問題が発生した際の素早い対応などが実現するでしょう。結果として、組織全体の意思決定プロセスの迅速化と効率化に寄与します。

監査効率のアップ

稟議書の電子化は、監査の効率化ももたらします。稟議書の電子化を実現していない場合、監査対応にはかなりの工数がかかります。書類を1か所に集めなければならず、書類の管理や必要書類の検索は大変骨の折れる作業です。

電子化された文書なら、集約管理が容易で、監査に必要な情報を迅速に検索でき、監査対応の工数が大幅に削減可能です。

申請の負担軽減

稟議書を電子化すれば、申請の負担も減らせます。紙の申請書に記入する場合、ミスがあれば一から書き直しが必要です。また、定期的な申請であったとしても同じ内容を何度も記入する煩雑な作業が発生します。

稟議書を電子化することで入力が簡素化され、情報を保存することで2度目以降の申請は一部を修正するだけで済むようになります。

このように申請者側の負担も軽減できることも、稟議書の電子化のメリットです。

誤記入や記入漏れを防げる

申請を電子化する場合に、入力内容にチェック機能をつけることで誤記入や記入漏れを未然に防止可能です。

紙の申請書の場合は、承認者に書類が到達し、確認した時点でミスが発覚することもあります。差し戻しによる時間的なロスが発生するので、生産性を低下させます。

電子申請の場合、入力すべき内容がわからない場合でも、記入例を表示させるといった電子化ならではのガイダンスを示すことも可能です。

保存期間や枚数に制限がない

稟議書は、法律では保存期間は定められていないものの、意思決定プロセスを明確に表した書類であるため、永年保存をルールにしている企業も少なくありません。

とはいえ、紙の稟議書では枚数が増えるとスペースを圧迫してしまい、物理的な保存枚数に限りがあるだけでなく、紛失してしまう可能性も高まります。

稟議書を電子化すれば、電子稟議システム上に稟議書が保存されることとなり、物理的なスペースも圧迫しません。稟議書の管理方法に頭を悩ませることがなくなり、紛失の恐れもなくなります。

セキュリティの強化

稟議の電子化は、情報セキュリティの観点からも重要なメリットがあります。

紙の文書と比較して、電子データは適切なセキュリティ対策を施すことで、不正アクセスやデータ漏えいのリスクを大幅に減少できるでしょう。とくに、重要な社内情報が含まれる稟議書には、パスワード保護や暗号化、アクセス権の制御など厳格なセキュリティ対策が可能です。

環境への配慮

電子稟議システム導入によるペーパーレス化は、環境保護にも寄与します。紙の消費を減らすことは、森林資源の保護につながり、環境に対する責任を果たす一環となります。この点は、企業の社会的責任(CSR)の観点からも、電子化の重要なメリットと捉えられるでしょう。

稟議書を電子化するデメリット・注意点

稟議書を電子化する際のデメリットについても知っておきましょう。主な注意点は次のとおりです。

- 導入コストがかかる

- 業務フローの見直しが必要

- 法的・規制上のコンプライアンス確認が必要

導入コストがかかる

稟議を電子化するためには、システムの導入コストが発生します。とくにカスタマイズされたシステムを採用する場合、初期投資が増大する可能性があるでしょう。

また、システムのアップデートやメンテナンス、技術サポートにも継続的な費用が発生します。これらは初期費用には含まれていないこともあり、ランニングコストまで含めた TCO(総保有コスト) を試算することが重要です。

しかし、これらのコストは長期的な視点で考えると、物理的な文書管理に比べてコスト効率が良い場合が多いでしょう。紙ベースのシステムを継続した際に発生する印刷コストや保管スペース、人件費、そして紙の稟議書が紛失したり破損したりするリスクを考慮すると、電子化の導入コストは将来的なコスト削減につながる投資といえます。

とくにクラウド型のワークフローシステムは、初期費用や月額費用がかなり抑えられるので、なるべくコストを抑えたい場合におすすめです。ただしユーザー数が多いと、月額料金がかさむこともあるので、確認しておきましょう。

業務フローの見直しが必要

稟議書を電子化する際には、新しい業務フローやルールを社内に周知する必要があります。

新しいシステムの導入は、従業員にとって新しいスキルの習得や作業方法の変更を意味するため、一部からは抵抗感をもたれる可能性があります。

全員が新システムを受け入れるためには、十分なトレーニングとサポート、そして変更のメリットを明確に伝えることが重要です。

現在の業務フローの課題点を洗い出し、電子化する際にはどのような業務フローにするべきか検討するとよいでしょう。新しい業務フローの周知には時間がかかるので、マニュアル作成や研修の工程を組んでおくことも大切です。

法的・規制上のコンプライアンス確保が必要

電子文書の保存や管理には、法的および規制上の要件が伴います。とくに、業界によっては特定の規制が適用されることもあり、電子稟議システムを導入する際には、これらの要件を満たしていることが必要です。法的な問題を避けるため、導入前に関連する法規制を確認し、コンプライアンスを確保する必要があります。

稟議を電子化するワークフローシステムとは

ワークフロー とは、流れ図のように一連の処理手続きを定義することであり、この流れをコンピューターに組み入れて業務を円滑にするシステムは、ワークフローシステムと呼ばれています。

ワークフローシステムを使うと、稟議における申請から承認までのフローを電子化してシステム化可能です。

ワークフローシステムによる稟議の電子化の効果

ワークフローシステムによる稟議の電子化の効果は、主に次のとおりです。

- 意思決定の劇的なスピードアップ

- 「紙」を扱う感覚で稟議を進められる

- 複雑な承認ルートも再現可能

- 重要な意思決定の透明性の確保

- 改ざん防止とリスク低減

稟議にワークフローシステムを導入すると何が可能になるのか、具体的に解説していきます。

意思決定の劇的なスピードアップ

ワークフローシステムの導入で、意思決定のスピードを大幅に早められます。

従来までの承認者は、デスクに座って書類を実際に手にとって確認作業が必要でした。ワークフローシステムを導入すれば、スマートフォンやタブレットから申請や確認ができるので、承認までにかかる時間が大幅に短縮されます。

また、申請のどの時点で停滞しているかといったステータスの確認も容易なのが特徴です。

「紙」を扱う感覚で稟議を進められる

ワークフローシステムのなかには、日ごろから使っている稟議書のフォーマットを活用できるシステムもあります。

いままで紙ベースで稟議書を扱ってきた場合、業務をシステムに合わせることはかなり大きなハードルです。しかし、慣れ親しんだ書類のフォーマットが画面に表示されれば、違和感をもつことなく利用可能でしょう。

もちろん、ExcelやWordなどで作成した既存の文書を、データとして取り込む機能をもつシステムでなければ実現できません。ワークフローシステムを導入する場合は、よく確認しておきましょう。

複雑な承認ルートも再現可能

ワークフローシステムは、複雑な承認ルートにも対応しています。

大規模な組織では、稟議プロセスはしばしば複雑で、多数の承認者が関与することがあります。ワークフローシステムは、このような複雑な承認ルートを設定し、管理が可能です。

日本企業では合議制を採用することが多いため、ワークフローシステムを導入することで、慣習を維持しつつ、稟議プロセスの効率化を実現できます。これにより、企業の意思決定プロセスをスムーズにし、文書管理の効率化により生産性の向上にもつながるでしょう。

重要な意思決定の透明性の確保

編集権限を細かく設定できるワークフローシステムを導入することで、内部統制を強化し、重要な意思決定の透明性とセキュリティを確保できます。

ワークフローシステムで承認された内容は、設定に応じて修正の制限が可能です。これにより、承認プロセスを通過した決定事項の変更を防ぎ、意思決定の正確性を担保します。

改ざん防止とリスク低減

紙ベースの稟議書では、だれがいつどの部分を修正したかを追跡することは困難です。

稟議を電子化することで、各アクションの詳細を正確に記録しながら、保存できるようになります。これにより、文書の改ざんを防ぎ、どの時点でどのような変更が行われたかを明確にできます。

さらに、データを暗号化して保存することで、セキュリティを強化し、情報漏えいのリスクを低減可能です。これは、ワークフローシステムの導入による大きなメリットの一つです。

こちらの記事では、ワークフローについて詳しく解説しています。

ワークフローシステムの選び方

ワークフローシステムを選ぶ際には、次のポイントを確認しておきましょう。

- 自社のニーズに合っているか

- 直感的に使用できるか

- 料金体系が予算に合っているか

- 既存システムとの互換性はあるか

- サポート体制は整っているか

- セキュリティ対策は徹底されているか

上記のポイントについて詳しく解説します。

自社のニーズに合っているか

ワークフローシステムを導入する際には、自社の運用に合う機能があるサービスを選びましょう。

大企業なら自社のやり方に合わせて複数の承認ルートを自由に設計できるシステム、多国籍の従業員がいるなら外国語に対応しているシステムがよいでしょう。

ワークフローだけではなく、勤怠管理や経費精算など組織内の協業や業務を効率化したい場合は、機能がオールインワンで搭載されているグループウェアを利用する選択肢もあります。

また、既存の申請フォーマットを利用したい場合には、既存のデータからフォームが作成できるものを選ぶとスムーズに電子化への移行ができるでしょう。

直感的に使用できるか

なかには、パソコンが苦手で紙の方が慣れていて親しみを感じている従業員もいることでしょう。

ワークフローシステムを選ぶ際には、ITリテラシーの低い従業員でも無理なく使いこなせるように、直感的に使用できるものを選ぶことも重要です。

業務効率化のためにワークフローシステムを導入しても、従業員が使いこなすまでに時間がかかったり、満足に使いこなせなかったりすると有効活用できず効果が薄くなります。

操作方法を細かく理解しなくても直感的に使えるユーザーインターフェースのものなら迷わず使用できるため、従業員に負担をかけずに導入できるでしょう。

料金体系が予算に合っているか

クラウド型のワークフローシステムを導入する場合、1ユーザーあたり数百円で利用できるものが多いです。ただし、最低利用人数や最低月額料金が設定されていることもあるので、どのくらいの人が利用するのかを確認したうえで検討するとよいでしょう。

なお、コストを抑えて利用を始めたい場合は、無料トライアルの利用が可能なものや無料プランのあるサービスを選ぶ方法もあります。無料プランは有料プランと比べ機能や利用人数に制限が設けられているケースも多いですが、まずは使用感を試してから本格的に導入できることがメリットです。

既存システムとの互換性はあるか

新たに導入するワークフローシステムが、既存のITツールやビジネスアプリケーションとスムーズに連携できるかを確認しておきましょう。とくに、データのインポート・エクスポート、システム間のシームレスなデータ連携は、業務効率化のために不可欠です。

サポート体制は整っているか

問題が発生した際に迅速に対応するサポート体制は、システム導入の成功に直結します。信頼できるベンダーまたはサービスプロバイダーを選定し、長期的なサポートや必要なアップデートが確実に受けられることを確認しましょう。

セキュリティ対策は徹底されているか

電子稟議システムは企業にとって重要な情報を扱うため、データ漏えいや不正アクセスに対する堅牢なセキュリティ対策が不可欠です。最新のセキュリティ技術を備え、定期的なアップデートが行われるシステムを選びましょう。

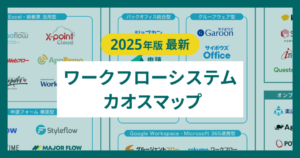

ワークフローシステムおすすめ17選

稟議を電子化するおすすめのワークフローシステムを紹介します。

コラボフロー

- 簡単3ステップで思いどおりの帳票を作成

- 充実のワークフロー機能

- オプションでさらに便利に使えるデータ連携

コラボフロー は、インターネット環境とExcelがあれば、だれでも簡単に作成・運用ができるワークフローシステムです。申請書のExcelファイルを直接Webフォーム化するので、申請経路はパズル感覚で簡単に設定できます。機能面も非常に充実しており、承認段階ごとの入力制御、追記内容の自動判別・分岐といった充実したワークフロー機能を利用可能です。また、他サービスとの連携機能も充実しているため、懐の深いワークフローシステムを構築できます。

Create!Webフロー

- 紙の申請書の様式をそのまま電子化

- 条件分岐や複雑な承認フローにも対応

- グループウェアや各種システムと連携可能

Create!Webフロー は、紙による申請様式や決裁業務をそのまま電子化できるワークフローシステムです。迷わず操作できるわかりやすい画面デザインで、申請書はサムネイル一覧から選択でき、紙に書くイメージで入力します。ワークフローの進捗状況はアニメーションアイコンで表示されるため、一目で把握可能です。また、初期費用がなく最小限のコストで運用を開始できます。

バクラク申請

- スマホアプリでの申請や承認ができSlack通知も可能

- AI-OCR機能で複数枚の領収書や請求書を自動読み取り

- 役職別の権限設定や複数申請を一括承認する機能も搭載

バクラク申請 は、AI-OCRによる自動データ読み取りや、電子化された申請・承認フローを通じて、企業の業務効率化を強力にサポートするクラウドサービスです。多様な申請テンプレートとAIによる申請書自動化により、手入力の負担を削減します。さらに、役職別権限設定や一括承認機能を通じて柔軟な管理を実現します。これにより、二重申請や予算超過防止のアラート機能で内部統制の強化が可能です。多くの企業に採用され、働きやすい職場環境を整えるサポートを提供します。

マネーフォワード クラウド経費

- 事前申請から立替経費、請求書や支払、仕訳まで一元管理

- 多様な自動分岐ができる承認ルートを設定可能

- さまざまなフォームを自由にカスタマイズ

マネーフォワード クラウド経費 は、「経費精算にかかる時間を1/10にする」とのコンセプトのもとに開発された経費精算システムです。従来の経費申請機能に加え、部門やプロジェクト、申請金額により承認ルートが自動で分岐する機能を搭載。ワークフロー機能も充実しており、社内稟議や有給申請など幅広く活用できます。さらにマネーフォワードの各クラウドサービスと連携ができ、経費精算業務および会計業務の効率化が期待できます。

J-MOTTOグループウェア

- desknet’s NEOの ASP クラウドサービス

- 高機能を安価で提供

- 4,000社※導入の豊富なノウハウ

J-MOTTOグループウェア は、「 desknet’s NEO 」のASPクラウドサービスです。ネオジャパンとの強力なパートナーシップのもと、リスモン・ビジネス・ポータルが運営・管理しています。容量を抑えることで安価にサービスを提供していることが特徴です。「J-MOTTOワークフロー」は有料オプションサービスで、各種届出や申請書類の作成・申請ができます。

※出典:リスモン・ビジネス・ポータル「 クラウド型グループウェアならJ-MOTTO 」(2025年4月16日閲覧)

SmartDB

- ノーコードでワークフローを作成

- 大企業をメインに50万人※の利用実績

- 豊富な標準機能により最短1か月導入

SmartDB(スマートデービー) は、ビジネスプロセスを電子化する大企業向けサービスです。

プログラミングなしにワークフローシステムをブラウザ上で作成でき、ユーザー部門主導の業務システム内製化を強力に推進します。大企業ならではの複雑なフローに対応。大きなリスクやコストを伴う改編も、組織に紐づく柔軟な権限設定によって安全かつ低コストで実現します。

※出典:ドリーム・アーツ「 SmartDB®【大企業の業務デジタル化クラウド】 」(2025年4月16日閲覧)

desknet's NEO

- 27の機能※1を標準搭載

- 業務アプリをノーコードで作成

- 導入実績520万人以上※2

desknet’s NEO は、ネオジャパンが提供する中小企業から官公庁まで幅広く導入されているグループウェアです。ポータル、スケジュール、ワークフローなど27もの機能が揃っており、直感的なユーザーインターフェースで快適な操作性を実現しています。クラウド版とパッケージ版を選択でき、スマートフォンやタブレットからの利用も問題ありません。AppSuiteを搭載しているため、ノーコードで現場の業務アプリも作成可能です。

※1 ※2 出典:ネオジャパン「 【公式】desknet’s NEO- 組織とともに進化をつづけるグループウェア 」(2025年4月16日閲覧)

次の記事ではdesknet’s NEOについて詳しく解説しています。

X-point Cloud

- 使い慣れた書類デザインを電子化

- 検索や集計の機能も充実

- グループウェア連携が可能

X-point Cloud(エクスポイントクラウド) は、ワークフローシステム導入実績4,500社以上※のエイトレッドが開発した、クラウド型ワークフローシステムです。使用しているフォーマットイメージを変えずにデータ化できるため、電子化への抵抗を軽減できるのが特徴。運用ルールやフローの変更も最低限に抑えられます。絞り込み検索、日付を指定した範囲検索ができ、入力されたデータをグラフで表示し集計も可能です。グループウェア連携をすると、X-pointの情報を他システムのポータル画面に表示でき、承認スピードの向上が期待できます。

※出典:エイトレッド「 X-point Cloud シェアNo.1のクラウドワークフローシステム 」(2025年4月16日閲覧)

eValue V Air ワークフロー

- モバイル端末での申請・承認が可能で、メール通知機能も搭載

- 自由度の高い申請フォームをノンプログラミングで簡単作成

- ドキュメント管理との連携で、承認済み申請書を自動保管

eValue V Air ワークフロー は、業務の電子化で効率化を支援します。ウィザード式フォームエディタで、乗換案内連携や採番コントロールなどを活用した申請書を簡単に作成できます。また、社外からの申請や承認で決裁スピードが向上し、関係者間で決裁状況を共有可能です。データの集計や外部出力機能でワークフローデータの再利用と分析が容易となり、ドキュメント管理との連携で承認済み申請書を自動保管し、文書管理も効率化します。

グルージェントフロー

- Google Workspace、Microsoft 365で定義した組織階層を自動反映

- 100種類以上※の申請書テンプレート

- ユーザー、組織、ロールで申請、承認の経路設計が可能

グルージェントフロー は、Google WorkspaceやMicrosoft 365と連携できるワークフローシステムです。グループウェア側でアカウントや組織などを管理でき、処理内容を自動反映してくれます。経路のステップに制限はなく、条件分岐や中間承認者が複数いる経路も設定可能です。

出張申請や仮払申請、週報などの申請テンプレートを利用でき、レイアウトをカスタマイズ可能です。電子契約とワークフローを連携すれば、契約書の申請、承認から押印、保管まで電子化できます。

※出典:サイオステクノロジー「 クラウドワークフローシステムで申請・承認業務効率化 | グルージェントフロー 」(2025年4月16日閲覧)

Styleflow

- 同じタイミングで申請する書類を一括で作成可能

- ダッシュボードで対応状況を一目で把握

- アラートや通知機能で、申請と承認をスピーディーに

Styleflow は、申請業務をシンプルかつ効率化するクラウド型ワークフローシステムです。複雑な承認ルートや、条件つきの承認ルートを自動振り分けするといった柔軟な運用が可能。組織改編や人事異動があったときのフローの変更や承認者の変更も簡単に行えます。申請したデータをCSV形式またはExcel形式でダウンロードできるため、別のシステムに連携して情報の活用もできるでしょう。

承認TIME

- さまざまな書類をまとめて電子化

- 項目ごとに選べる自由な書式設定

- 書類の閲覧状況もチェックできる

承認Time は、稟議書や申請書、報告書の電子化に対応するワークフローシステムです。入力項目は書類ごとに自由に設定できるため、既存の書式を変更することなく、多くの書類を電子化できます。承認ルートや承認者も申請内容に応じて、組織単位やチーム単位で自由に設定でき、緊急時の飛び越し承認にも対応。多くの書類の電子化とペーパーレス化に柔軟に対応し、迅速に意思決定できるようになるでしょう。

TeamSpirit 勤怠(旧 チムスピ勤怠)

- ワークフローを一元管理して業務を効率化

- 導入した日から稟議書をペーパーレスに

- 自社の稟議書に合わせた設定で導入もスムーズ

TeamSpirit 勤怠(旧 チムスピ勤怠) は、複数のバックオフィス機能を搭載したクラウド型システムです。勤怠や経費、工数、稟議、SNSなどの機能を一体化しています。電子稟議では、導入した日から稟議のペーパーレス化を実現。自社の稟議書に合わせた項目の設定が可能なため、社内での混乱が起こることなくスムーズに導入できます。社内の稟議書をすべて電子データとして一元管理が可能です。また、スマートフォンやタブレット対応で稟議の申請から承認まで迅速に進められ、意思決定と実行のスピードを向上させられます。セキュリティ面も配慮されており、稟議申請の負担軽減とコストの削減が可能です。

WaWaoffice for Workspace Organizer

- 情報共有とコミュニケーションの効率化を実現

- やさしい操作感でニーズに合わせた価格設定

- SFA、ワークフロー、データベースとデータ連携

WaWaOffice は、アイアットOECが提供するASP/SaaS型のグループウェアです。簡単な操作感でだれでも利用でき、顧客のニーズに合わせて価格が設定されています。グループウェア機能を中心に、オプションサービスのワークフロー WaWaFlow 、簡易データベース WaWaD-Be 、営業日報管理 WaWaFrontier がシームレスに連携することで、完全ポータルの構築が可能です。

MAJOR FLOW ワークフロー

- 専門知識を必要としない申請書作成ツールが標準搭載

- 手続きごとに必要な申請書がわかるイベント機能

- グループ会社での利用に便利

MAJOR FLOW ワークフロー は、パナソニック ネットソリューションズが提供するワークフローシステムです。フォーム作成ツールが常備されているほか、結婚や引っ越しの際など質問に答えるだけで、必要な手続き・申請書を調べられるイベント機能が搭載されています。また、組織間で異なる会計システムを利用している場合であっても問題なく利用できるため、グループ会社での利用に適しています。

kintone

- 特別なスキルがなくても営業支援アプリ作成

- 自動でスマートフォン最適化

- API活用で他システム連携も実現

kintone は、サイボウズのクラウドプラットフォーム「cybozu.com」上で提供するWebデータベース型業務アプリ構築サービスです。ワークフローや顧客管理、案件管理、日報、クレーム管理といったアプリをExcelの読み込みや、ドラッグ&ドロップだけでノーコードで作れます。またスマートフォン最適化により外出先でも利用可能です。

次の記事では、kintoneについて詳しく解説しています。

EXPLANNER/FLⅡ

- 柔軟な承認ルート設定と未来シミュレーション

- マウス操作のみで帳票やフローを簡単設定

- 豊富なテンプレートと場所を選ばない承認

EXPLANNER/FLⅡ は、紙の申請/承認業務を簡単に電子化し、業務効率化と働き方改革を支援するワークフローシステムです。柔軟な承認ルート設定や未来日付でのシミュレーションができ、専門知識がなくてもマウス操作のみで帳票や承認フローを作成可能です。また、100以上の申請テンプレートを搭載しており、外出先や在宅勤務時もスマートフォンで承認できるため、場所を選ばず業務効率化が図れます。

今回紹介したワークフローシステムの詳細や、紹介しきれなかったサービスについては次のリンクから参照できます。

ワークフローシステムで稟議の電子化を進めよう

従来の紙による稟議のプロセスは、時間がかかり、申請者・承認者双方にとって非効率なものでした。

しかし、これまで説明してきたように、ワークフローシステムの導入で大きく様変わりします。

業務プロセスの効率化ばかりか、ペーパーレス化、時間短縮などによるコスト削減も進められます。テレワークやDX(デジタルトランスフォーメーション)に適応するためにも、ワークフローシステムの導入は必須といえるでしょう。

次のポイントに注意しながら、ワークフローシステムの導入を検討してみましょう。

- 機能がニーズに合っているか

- ITの苦手な方でも直感的に使用できるか

- 料金体系が予算に合っているか

日本において、稟議のプロセスをなくすことは現実的でないため、効率化は永遠の課題です。自社の慣習を残しつつ、課題を解決できるソリューションが多くある現在は、稟議の電子化に向けて決断するよいタイミングかもしれません。

BOXILとは

BOXIL(ボクシル)は企業のDXを支援する法人向けプラットフォームです。SaaS比較サイト「 BOXIL SaaS 」、ビジネスメディア「 BOXIL Magazine 」、YouTubeチャンネル「 BOXIL CHANNEL 」を通じて、ビジネスに役立つ情報を発信しています。

BOXIL会員(無料)になると次の特典が受け取れます。

- BOXIL Magazineの会員限定記事が読み放題!

- 「SaaS業界レポート」や「選び方ガイド」がダウンロードできる!

- 約800種類の ビジネステンプレート が自由に使える!

BOXIL SaaSでは、SaaSやクラウドサービスの口コミを募集しています。あなたの体験が、サービス品質向上や、これから導入検討する企業の参考情報として役立ちます。

BOXIL SaaSへ掲載しませんか?

- リード獲得に強い法人向けSaaS比較・検索サイトNo.1※

- リードの従量課金で、安定的に新規顧客との接点を提供

-

累計1,200社以上の掲載実績があり、初めての比較サイト掲載でも安心

※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査